Майкл Коул - Культурно-историческая психология – наука будущего

- Название:Культурно-историческая психология – наука будущего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:0-674-17951-X, 5-201-02241-3, 5-201-02243-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майкл Коул - Культурно-историческая психология – наука будущего краткое содержание

Культурно-историческая психология – наука будущего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из нашего собственного опыта полевой работы, а также из антропологической литературы мы знали, что, когда выросшие в городах американцы и европейцы приезжают в сельские районы Африки, им часто трудно научиться различать разные растения, хорошо известные местному населению, даже детям. Б. Беллман, этнограф, работавший в нашем проекте, хотел изучить местные медицинские практики, однако этому помешала его неспособность определять лекарственные растения.

Когда мы обнаружили местную игру, в процессе которой дети, набросав листья разных растений вдоль веревки, должны были по очереди пробежать вдоль этой веревки, называя все листья, мы решили сделать изучение названий и классификации растений частью более широкого исследования категоризации и запоминания у кпелле. Мы организовали группу студентов американских и канадских колледжей, добровольцев корпуса мира и группу неграмотных рисоводов, чтобы сравнить идентификацию ими четырнадцати разных листьев местных деревьев и кустарников.

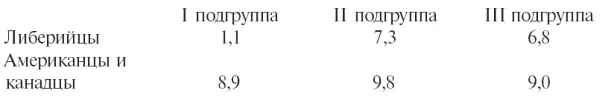

Каждая из групп была поделена на три подгруппы, условия проведения эксперимента в которых различались. Испытуемым первой подгруппы сообщалось, к какой из категорий (деревья или кустарники) относились предъявляемые листья, а затем их просили определить эти категории при контроле. Испытуемым второй подгруппы предъявлялся точно тот же набор листьев, разделенных на категории точно таким же образом, но сообщалось, что разные группы листьев принадлежат неким вымышленным людям Сумо и Тогба (два распространенных местных имени). При контроле их просили сказать, кому принадлежит каждый из листьев. Испытуемым третьей подгруппы также сообщалось, что листья принадлежат Сумо и Тогба, но в этом последнем случае листья распределялись между персонажами случайным образом, так что местная классификация листьев не могла помочь определить принадлежность тех или иных листьев определенному человеку.

Во всех случаях испытуемому после ошибки раз за разом сообщали правильный ответ. Число попыток, необходимых для правильной идентификации всех листьев, различалось по группам и условиям эксперимента следующим образом:

В среднем американо-канадским испытуемым требовалось около девяти попыток, чтобы правильно идентифицировать все листья независимо от условий научения. Местные рисоводы в целом научались быстрее, но для них условия научения играли огромную роль. Если их просили указать, какие листья с деревьев, а какие с кустов, они с самого начала практически точно идентифицировали все листья. Однако когда их спрашивали, какие листья принадлежат Сумо, а какие – Тогба, они, в случае, когда все листья деревьев принадлежали Сумо, а все листья кустарников – Тогба, справлялись с заданием не лучше, чем в случае, когда листья были распределены по этим двум категориям случайным образом (хотя во всех случаях они справлялись с этими заданиями лучше, чем американо-канадская группа). Испытуемые второй либерийской подгруппы не использовали безусловно известную им классификацию растений.

Кроме того, после завершения этих опытов мы выяснили, что в некоторых случаях американские студенты были так сосредоточены на соотнесении категорий (в случае, если все листья деревьев принадлежали одному человеку, а все листья кустарников – другому), что испытывали огромные трудности в тех случаях, когда очевидная категориальная структура набора листьев не использовалась (в условиях, когда листья были распределены между персонажами случайным образом). Местные рисоводы, которым скрытая категориальная структура набора в этих обстоятельствах была безразлична, запоминали такие случайные наборы быстрее, чем американские студенты.

Результаты этих экспериментов с листьями были интересными и неожиданными. Местные жители легко узнавали листья и могли правильно отнести их к соответствующим категориям, но когда мы задавали вымышленное и произвольное основание классификации (в конце концов, почему у Сумо должны быть все листья кустарников, если Тогба владеет всеми листьями деревьев?), известная им классификация никак не влияла на выполнение задания. Эти результаты заставляли вспомнить о тех, что были получены в опытах по свободному припоминанию (глава 2). Хорошо образованные иностранцы, напротив, очень медленно научались идентифицировать листья и не извлекали никакой пользы из категориальных различий, при том, что в других экспериментах они проявляли сильную склонность к поиску и использованию такого рода информации для упорядочения научения и запоминания. Завершая эксперименты второго этапа нашего исследования, мы пришли к выводу, что «культурные различия в когнитивных процессах скорее коренятся в обстоятельствах применения каких-то конкретных когнитивных приемов, чем в наличии соответствующих психических процессов в одной группе и их отсутствии в другой» ( Cole, Gay, GlichandSharp , 1071, p. 233).

Обратите внимание, сколь аккуратен этот обзор. Мы не исключали возможность, что специфические когнитивные различия между культурными группами могут возникать из различий в соответствующем опыте. Примером такого опыта является школьное обучение: эксперименты, показывающие, что школьное обучение побуждает людей как-то организовывать разрозненную информацию, чтобы впоследствии ее вспомнить, указывали, например, на одно из таких культурных (когнитивных) различий. Но мы не считали, что низкие результаты в выполнении наших экспериментальных заданий отражают глубокие и всеобъемлющие когнитивные различия вроде неспособности в целях запоминания выразить данные опыта в понятиях; скорее, когда люди плохо справлялись с одним из наших заданий, мы признавали ущербным не мышление людей, а само задание и наше представление о его связи с местными видами деятельности. Иногда мы добивались успеха в разработке заданий, которые проявляли-таки наличие «отсутствующей способности», иногда – нет.

Когда и модифицированные применительно к местным условиям экспериментальные процедуры не приводили к успеху, мы искали примеры соответствующих когнитивных способностей в этнографических наблюдениях. Например, мы провели серию экспериментов, направленных на выявление и оценку способности людей общаться с другими людьми по поводу предметов ( Cole, GayandGlich , 1968). Задание было основано на исследовании Роберта Крауса и Сэма Глюксберга, проведенном на детях в Соединенных Штатах ( KraussandGlucksberg , 1969). По данным Р. Крауса и С. Глюксберга дети в возрасте до 10–11 лет справлялись с такого рода заданиями плохо предположительно вследствие глубокого эгоцентризма. Наша версия задания требовала, чтобы один человек (говорящий) объяснил другому (слушающему), какой из набора предметов нужно поместить следующим в ряд предметов, выстраивающийся вдоль края стола. Эти два человека сидели напротив, но не могли видеть друг друга, так как их разделял экран.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: