Светлана Макарчева - Мастер «соломоновых решений». Баснетерапия

- Название:Мастер «соломоновых решений». Баснетерапия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448351570

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Макарчева - Мастер «соломоновых решений». Баснетерапия краткое содержание

Мастер «соломоновых решений». Баснетерапия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Именно таким тонким и проникновенным анализом структуры художественного творчества и была пронизана открытая мной книга. «Психология искусства» раскрывала секреты воздействия творений литературы самых разных жанров – от трагедии до басни. И секреты эти, никем не сокрытые, поддавались освоению, перенесению их на более широкий спектр жизненных контекстов!

И несколько таких секретов, сформировавших впоследствии теоретическую основу метода, тот самый «Закон басни», о котором многообещающе заявлено в заголовке, считаю необходимым, не смущаясь дословным цитированием, изложить здесь хотя бы вкратце.

«Всеобщий дедушка»

Но для начала несколько слов еще об одном мастере Слова – Иване Андреевиче Крылове, чье творчество и послужило основой для синтетического разбора ученого и сделанных им в результате открытий о природе басни и ее «законах». Не в самой ли личности художника, изменившего наши традиционные представления о баснописце, как об обычном моралисте (пусть даже обладающем даром самого Эзопа), таилась разгадка этих тайн, ведущих и к разгадкам тайн «соломоновых» решений?

Не кажется ли удивительным тот факт, что Крылов, как это засвидетельствовано не однажды, питал искреннее отвращение к самой природе басни, что жизнь его представляла собой все то, что можно выдумать противоположного житейской мудрости и добродетели среднего человека. Это был исключительный во всех отношениях человек – и в своих страстях, и в своей лени, и в своем скепсисе, и не странно ли, что сделался всеобщим дедушкой, <���…> безраздельно завладел детской комнатой и так удивительно пришелся всем по вкусу и по плечу, как воплощенная практическая мудрость 2 2 Выготский Л. С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 188.

.

Не о внутреннем ли конфликте, разрешившемся впоследствии открытием в себе уникального дара, сочетавшего поэтичность с глубокой прозаичностью, свидетельствуют биографы? Не о том ли поиске «соломонова решения» для примирения внутреннего противоречия прозревает ученый-исследователь? Не таким ли первопроходцем был и сам дедушка Крылов в испытании на себе открывшегося ему знания, каким стал впоследствии и сам Выготский в попытках моделирования его мастерства?

Неужели в его баснях не сказалось и это первоначальное отвращение и заглушенная страсть к драматической поэзии? Как можем мы предположить, что этот болезненный процесс перерождения в баснописца остался совершенно бесследным в его поэзии? <���…> И может быть, окажется психологически небезосновательным наше предположение, что именно этот второй смысл его басен разрушил тесный горизонт идей прозаической басни, которая внушала ему отвращение, и помог ему развернуть то обширное поле драматической поэзии, которая была его страстью и которая составляет истинную сущность басни поэтической 3 3 Там же, с. 189.

.

Оставим вопросы и гипотезы теоретикам. Просто отдадим дань уважения Учителям и приступим, наконец, к изложению открытых ими «законов».

Законы басни

Аффективное противоречие

…каково же строение той эстетической реакции, которой реагируем мы на поэтическую басню, каковы те общие механизмы психики общественного человека, которые приводятся в движение колесами басни, и каково то действие, которое при помощи басни совершает над собой человек?

(Л. С. Выготский )4 4 Выготский Л. С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 188

Исследуя природу эстетической реакции на поэтическую басню, Выготский обратил внимание, что основу ее психологического воздействия составляет наличие так называемого аффективного противоречия , которое наряду с противоречием логическим, проявленным, очевидным, держит читателя в напряжении вплоть до особого момента его разрешения, о природе которого в свою очередь будет рассказано подробнее.

Исследователь, на примере разбора известных крыловских басен, показывает, что основу их эффекта составляет некое противочувствие :

…мы видим развернутую систему элементов, из которых один все время вызывает в нас чувство, совершенно противоположное тому, которое вызывает другой. Басня все время как бы дразнит наше чувство <���…> Мы одновременно сознаем и то и другое, одновременно чувствуем и то, и другое, и в этом противоречии чувства опять заключается весь механизм обработки басни. 5 5 Выготский Л. С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 167.

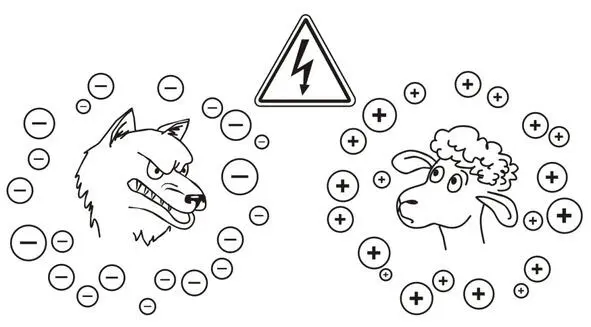

«Поляризация» позиций

Из чего же складывается это «противочувствие»? Отметим, прежде всего, эту характерную жанровую особенность, при которой упомянутая выше «развернутая система элементов» басни словно «поляризуется» на две явно выраженных противоположности, вызывающих столь разные чувства. В сюжете басни эта «поляризация» находит свое наглядное воплощение либо в наличии двух явно антагонистичных персонажей («Волк и Ягненок», «Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лисица», «Слон и Моська»), либо в более условных противопоставлениях :

• одного персонажа – группе, обществу («Волк на псарне»),

• одной группы – другой группе («Волки и Овцы»),

• одной, формально согласной, но фальшивящей в своем согласии группы – логике, объективности, фактам («Кукушка и Петух»),

• другой, формально рассогласованной, но единодушной в подходах к делу группы – всё той же логике, эффективности, здравому смыслу («Лебедь, Щука и Рак», «Квартет»),

• одной черты характера (например, внимания к мелочам) – другой черте характера (например, «слепоте» в оценке более масштабных явлений: «Слона-то я и не приметил!») («Любопытный») и т. д.

Рис. 1.Поляризация позиций.

Отметим еще раз во всем этом условном разнообразии персонажей и сюжетов эту характерную тенденцию к поляризации на противоположности, как исключительно важную мелочь, благодаря вниманию к которой есть шанс «приметить и слона».

Параллельные планы

И все же наличие противоречия, логического и/или аффективного, еще не достаточно для понимания работы исследуемого механизма и достижения изучаемого эффекта. Истинной поэтической басней, по мнению Выготского, басня становится только в том случае, «если поэт разовьет заключенное в ней противоречие и заставит нас на деле как бы мысленно присутствовать при этом действии, развивающемся в одном и другом плане, и если сумеет стихами и всеми стилистическими приемами воздействия возбудить в нас два стилистически противоположно направленных и окрашенных чувства и затем разрушить их в той катастрофе басни, в которой оба эти тока как бы соединяются в коротком замыкании». 6 6 Выготский Л. С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 195.

Интервал:

Закладка:

![Андрей Земляной - Мастер решений [litres]](/books/1148468/andrej-zemlyanoj-master-reshenij-litres.webp)