Коллектив авторов - Психология, лингвистика и междисциплинарные связи

- Название:Психология, лингвистика и междисциплинарные связи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Смысл

- Год:2008

- Город:МОСКВА

- ISBN:978-5-89357-264-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Психология, лингвистика и междисциплинарные связи краткое содержание

Адресуется психологам.

Психология, лингвистика и междисциплинарные связи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разрабатывая теорию афазии, А.Р. Лурия опирался на идею классической неврологии и сравнительной анатомии о филогенезе центральной нервной системы, идущем по принципу «обрастания», т.е. на идею, которую блестяще развивал Н.А. Бернштейн (1947). Новые механизмы надстраиваются над старыми, сохраняя свое принципиальное родство. Исходя из этого, А.Р.Лурия предположил, что в работе речевых зон можно обнаружить и то общее, что объединяет их с зонами, на основе которых они возникли, и отличающую их специфику. Изучение патологий речевых и примыкающих к ним зон позволило выделить общие их черты (так называемые факторы) и интепретировать речевые нарушения через общий с пограничным невербальным нарушением фактор ( Лурия , 1947, с.64 – 66).

В современных спорах локализационистов и антилокализационистов близкие идеи высказывают противники модульного подхода, называя свой подход «embodied cognition» – «во-площенное» познание (от слова «плоть», «тело»). С этой точки зрения,«язык (как и другие абстрактные или высокоуровневые умения)возникает и сохраняет внутреннюю связь с эволюционно более ранними сенсомоторными субстратами, что позволяет нам понимать (слуховой и зрительный субстраты) или продуцировать (моторный субстрат) речь» ( Dick at al. , 2005, p. 238). Однако опять же афазиологи, отстаивающие этот подход, в частности Дик и соавторы, не проводят его так последовательно, как А.Р. Лурия, и не строят на этом основании классификации афазий.

С идеей «обрастания» связаны все три принципа строения мозговых систем, выдвинутых А.Р. Лурия вслед за Н.А. Бернштейном: принцип «иерархической организации», «сегментарной проекции»и принцип «совместной работы и взаимной адаптации задних (гностических) и передних (динамических) систем мозговой коры»(1947, с.64 – 66). Первые два принципа общеприняты сейчас (см., например: Finlay , 2005). Третий менее известен, но он существенен для построения модели. Н.А. Бернштейн писал: «анатомические субстраты координационных уровней, последовательно формирующихся в филогенезе, обязательно включают как моторные, так и сенсорные центры, взаимосвязь которых в пределах данного уровня бывает особенно тесной» (1947, с.152). Соответственно в нашей модели порождения речи каждый уровень включает как синтагматическую операцию, осуществляемую передними отделами мозга, так и парадигматическую операцию, осуществляемую задними отделами.

Поскольку А.А., раскрывая свою теорию порождения речи, указывал, что она является «обобщением модели порождения, разработанной совместно с Т.В. Рябовой – Ахутиной» ( Леонтьев , 2003,с.113), представим эту модель, построенную по данным афазиологии ( Рябова , 1967; Леонтьев, Рябова , 1970; Ахутина , 1975).

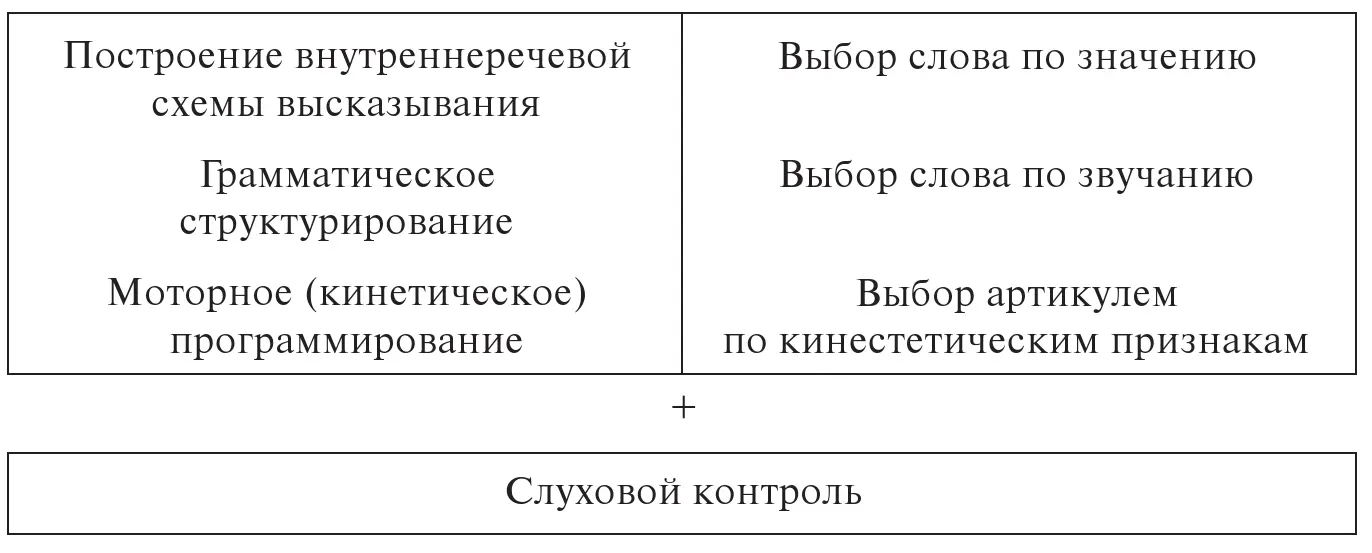

Исследования афазий, возникающих при поражении передних отделов мозга, позволили выделить три вызывающих их первичных дефекта ( Лурия , 1947; Лурия, Цветкова , 1968). Это дефекты:1) моторного (кинетического) программирования артикуляции;2) грамматического структурирования; 3) построения внутренне-речевой схемы высказывания. Нарушения первых двух операций характерны для эфферентной моторной афазии, нарушения второй – для переднего аграмматизма, третьей – для динамической афазии (различия 2 и 3 дефектов было показано нами в отдельном исследовании ( Рябова , 1970; Рябова, Штерн , 1968; Ахутина (Рябова) , 1975)). Все три названные операции генетически связаны с серийной (кинетической) организацией движения и осуществляются при участии заднелобных отделов коры левого полушария и нижележащих структур. Они строят остов, костяк, фрейм репрезентации определенного уровня и требуют операций заполнения слотов фрейма, т.е. выбора из парадигм соответствующих единиц, что осуществляется задними отделами коры левого полушария.

При поражении задних отделов наблюдаются первичные дефекты следующих операций: 1) выбора артикулем по кинестетическим признакам; 2) выбора звуков по фонетическим признакам; 3) выбор слов по звучанию; 4) выбор слов по значению. Первая операция нарушается при афферентной моторной афазии, вторая и третья – при сенсорной, только третья – при акустико-мнестической, четвертая – при семантической афазии ( Лурия , 1947,1975).

В итоге модель имела три уровня: внутреннеречевой, лексико-грамматический, артикуляторный, плюс слуховой контроль за порождением речи (см. табл. 1).

Между афазиологической моделью и моделью, отстаиваемой Алексеем Алексеевичем, было лишь одно различие – верхний уровень в модели А.А. был представлен одной операцией внутреннего программирования, включающей и предикацию, и наименование, а в моей – двумя. За этим различием стояло разное понимание кода этого уровня. А.А. предполагал разный характер кода планирования речевых и неречевых действий. В первом случае это субъективный код «образов и схем», по Н.И. Жинкину (1964),а во втором – внутренняя речь (1967, 1974, с.25, 27). В моих публикациях и в нашей совместной публикации 1970 года, вслед за Л.С. Выготским, средством планирования высказывания полагается внутренняя речь с ее особыми семантикой и синтаксисом.

Таблица 1

Механизм порождения речи( Рябова , 1967; Ахутина , 1975)

Указанное различие – частность, совпадений было намного больше, так что не случайно в литературе укрепилось название «модели Леонтьева-Рябовой» или «Леонтьева-Ахутиной». Вклад Алексея Алексеевича, более разнообразный и более фундированный, позволил модели не только объяснять, но и предсказывать экспериментальные данные. Приведу один пример. А.А. писал о множественности грамматических механизмов и прежде всего механизмах «грамматикализации программы» и «закрепления грамматических обязательств» (1969, с.268). Как показало исследование Ж.М. Глозман (1974), звено нахождения грамматических конструкций первично страдает только у больных с моторной афазией, а запоминание и выполнение грамматических обязательств – при сенсорной и акустико-мнестической афазиях (в связи с нестойкостью звуковой формы слова). Вариативность механизмов грамматических нарушений показана и в нашей работе ( Ахутина , 1989, с.175 – 187). Неразличение разных грамматических механизмов ведет у многих нейролингвистов к неверному утверждению о тождественности грамматических нарушений при передней и задней локализации поражения, хотя в афазиологии традиционно различались грамматические ошибки, непосредственно связанные с нарушением грамматических механизмов при поражениях передних отделов (аграмматизмы) и ошибки, обусловленные лексическими трудностями (параграмматизмы).Рассмотрим пример параграмматизма. «Галка переоделась белым цветом» (пересказ басни «Галки и голуби») – при построении этой фразы возникло два конкурирующих слова «покрасилась» и «переоделась», из-за трудностей лексического выбора было реализовано одно слово, а модель грамматических связей сохранилась от другого. Такие «кентавры» (juxtaposition of unacceptable sequences)возникают, по мнению Х. Гудгласса, из-за «непреднамеренных замен плохо выбранных слов и словосочетаний в потоке речи»( Goodglass , 1976, p. 238). Ниже мы еще будем говорить о различении механизмов грамматической организации и лексического выбора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: