Сергей Кулаков - Психосоматика. 2-е издание, переработанное и дополненное

- Название:Психосоматика. 2-е издание, переработанное и дополненное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448359675

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кулаков - Психосоматика. 2-е издание, переработанное и дополненное краткое содержание

Психосоматика. 2-е издание, переработанное и дополненное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

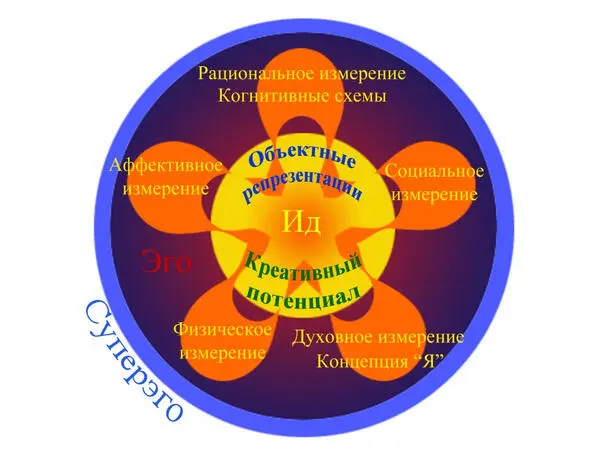

М. М. Решетников [2003] в норме представляет гипотетическую структуру личности в виде «клетки», где в центре находится «ядро» – Ид, окруженное «оболочкой» Эго (и внутри этой оболочки есть какое-то содержимое – содержание Эго), а поверх этой оболочки – еще одна «оболочка» Супер-Эго со своим содержимым (содержание Супер-Эго). На нашей схеме (рис.8) эта концепция органично вписывается в холистическую парадигму.

Рисунок 8. Холистическая парадигма психосоматических расстройств

«Если Эго было исходно «сломано» в детстве или даже просто «надломлено», то, во-первых, в нем нет «содержимого», а если оно даже было, это содержимое (содержание Эго) «растеклось» под оболочкой Супер-Эго и смешалось с содержанием последнего (которое является более «вязким» и более мощным, в любом случае – у нормально социализированной личности – доминирующим). Что происходит? Так как Эго фактически отсутствует (или присутствует кое-где в виде фрагментов, при этом Эго все равно оказывается «опустошенным»), то Ид напрямую контактирует со Супер-Эго, которое не принимает и жестоко осуждает потребности Ид, диктуемые принципом удовольствия и никак не соотносимые с реальностью (так как они не трансформированы – с помощью Эго – даже в сколько-нибудь социально приемлемые формы). Во-вторых, так как Эго было «сломано» в раннем детстве, то из него не могло развиться нормальное собственное Супер-Эго, поэтому единственная «наружная оболочка» представлена почти полностью родительскими запретами (и оценками) и самыми жесткими вариантами моральных норм и социальных установок.

В итоге фрагментарное Эго (не имеющее собственного содержания) не просто мечется, а «зажато» между властными побуждениями (стремлением к удовольствию) Ид и не менее жесткими требованиями сверхморалитета Супер-Эго. Ему, этому Эго, не до общения с внешним миром. Эго опустошено и ожесточено, весь его запрос к внешнему миру большей частью обусловлен потребностью любви, любви безбрежной, такой как ему представляется и которая вряд ли возможна – как в терапии, так и вне нее. А значит, исходно терапия должна строиться на восстановлении (или даже воссоздании) адекватного Эго пациента, способного к адекватному тестированию реальности и адекватной оценки того, что можно получить от этой реальности (одновременно с постоянством усилий терапевта по интроекции его терапевтического Супер-Эго взамен «извращенно-жестокого» родительского»).

В целом можно сказать, что нормальные функции Эго редко бывают грубо нарушены у психосоматических пациентов. Защитные механизмы достаточно разработаны, однако защитные функции совладания, контроля, подавления, вытеснения и изоляции иногда находятся под слишком сильным давлением со стороны строгого и идеалистического Супер-Эго.

Как сила, так и слабость Эго выражается в аутизме, нарциссизме или в эгоцентризме психосоматических больных.

В определенной степени все психосоматические больные испытывают трудности в контактах; им недостает способности к полной самоотдаче, особенно к принятию любви и умению ее подарить. С точки зрения современной теории нарциссизма можно сказать, что личность зафиксировалась в своем развитии на абсолютных идеалах самостоятельности («сделай сам»), самоконтроля и независимости. При этом граница между Эго и Супер-Эго не везде является четкой. Эго частично идентифицировано со Супер-Эго, и поэтому можно сказать, что в антропологическом смысле психосоматический пациент не только имеет свои идеалы и совесть, но и сам чуть ли не является идеалом и совестью. Эта центрированная на себе установка предполагает ограничение Эго. Если такие пациенты испытывают фрустрацию, связанную с функциями совести или с идеалом, у них резко возникает тревога, а затем под давлением Супер-Эго развивается неправильная адаптация в вышеупомянутом психосоматическом направлении. Здоровый человек способен отдавать себя своему окружению и потребностям собственной личности. Нарциссические, эгоцентрические и альтруистические тенденции достигают у здорового человека оптимального равновесия. У психосоматических больных нарциссические и эгоцентрические аспекты остаются гипертрофированными, а их альтруизм служит самозащите или самоутверждению.

Из этих выявленных фактов вытекает, что при психотерапевтическом лечении психосоматических больных особое внимание следует уделять тщательной переработке нарциссических или эгоцентрических аспектов ядер Эго и Супер-Эго. Иногда психосоматические симптомы у таких больных исчезают уже при соотнесении ими своих ригидных идеалов, отказе от своих тайных мегаломаниакальных фантазий, а также при избавлении от детского чувства вины перед родителями, в значительной степени повлиявших на формирование Супер-Эго. Соотнесение нарциссической позиции непосредственно связано с изменением Супер-Эго, когда пациенты избавляются от своих чувств вины и стыда, возникших как в детском, так и в зрелом возрасте.

∞Советуем прочитать

Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Личностные расстройства. СПб.: Питер, 2010

Решетников М. М. Психодинамика и психотерапия депрессий. СПб.: ВЕИП, 2003. С. 58—60.

Психосоматический симптом как результат разрешения конфликта в вегетативной нервной системе. Модель вегетативного невроза и теория векторов Ф. Александера

Согласно модели вегетативного невроза, если бессознательный конфликт не имеет выхода в соответствующем внешнем проявлении, то он приводит к эмоциональному напряжению, сопровождаемому устойчивыми изменениями в вегетативной нервной системе. По мнению Ф. Александера, подобные изменения в вегетативной нервной системе могут повлечь за собой изменения ткани, а, возможно, даже и необратимые поражения органов. В отличие от конверсии, в этом процессе отсутствует символический выразительный характер выбора органа поражения, а также из-за возникновения тех или иных симптомов болезни эмоционального облегчения не происходит. Наоборот, переживание физического страдания, как, например, при астме или колите, может еще более осложнить психические проблемы.

Кроме того, Александер предложил векторную теорию развития психосоматического симптома, которая включает три вектора: 1) желание объединить, получить, принять; 2) желание исключить, удалить, отдать, израсходовать энергию для нападения или совершения чего-либо или для нанесения вреда; 3) желание сохранить, накопить. Александер предположил также, что специфический психический конфликт между тремя векторами влечет за собой нарушения в определенных органах. Например, в основе возникновения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки лежат оральные конфликты, а в основе заболеваний толстой кишки (например, при язвенном колите) – специфические анальные конфликты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/1059692/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe.webp)