Александр Махнач - Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая парадигма

- Название:Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая парадигма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Когито-Центр

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0321-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Махнач - Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая парадигма краткое содержание

Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая парадигма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

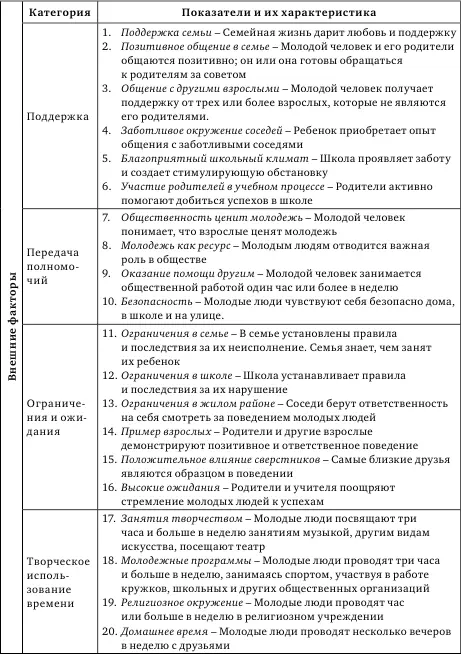

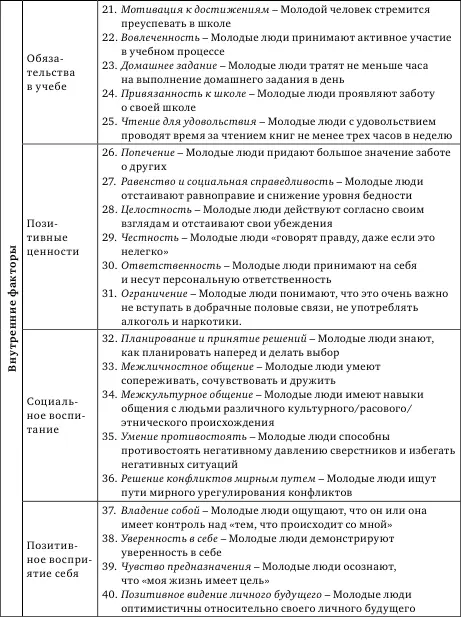

Третья волна исследований из Search Institute (Developmental assets…, 2003), Resiliency Canada (Donnon, Hammond, 2007) изучала ресурсы, связанные с жизнеспособностью и оказывающих влияние на детей как группу. На данном этапе изучение жизнеспособности стали проводится на больших популяционных выборках. Среди них исследование П. Бенсона (1997) более чем на 350 000 студентах в 600 университетских кампусах, опрошенных между 1990 и 1995 г. В общей сложности было выделено сорок факторов, которые респонденты назвали в числе особенно полезных для работы в будущем и оптимальных в жизни. Эти характеристики были сгруппированы в две категории: внешние факторы (получить поддержку, знать и проявлять свои границы, конструктивно использовать время) и внутренние факторы (честность, ответственность, целостность, социальная компетентность, чувство собственного достоинства, внутреннего локуса контроля и способность решать проблемы) (Roehlkepartain, 2003) (см. таблицу 1).

В исследовательской программе этого института изучалось позитивное развитие молодых людей с акцентом на эти 40 факторов. Факторы, являющиеся отправной точкой для определения того, какие из них приводят к позитивным результатам развития у молодых людей, неоднократно изучались в различных условиях и контекстах: летних лагерях для молодежи, локальных программах развития в школах, местных общественных организациях, религиозных организациях. Выделенные сотрудниками Search Institute факторы, основаны на научных исследованиях по профилактике нарушений, злоупотреблению психоактивными веществами, развитию молодежного движения и инициатив, оказывающих влияние на усиление защитных факторов, и, в конечном счете – на жизнеспособность молодых людей (Benson, 1997; Benson et al., 2004; Henderson et al., 2006). В этих исследованиях были предложены психодиагностические средства для измерения таких понятий, как социальная поддержка, поддержка сверстниками, положительные ценности, стремление к обучению, социальные компетенции, позитивная идентичность.

Таблица 1

40 факторов развития ребенка, по данным Search Institute (Roehlkepartain, 2003)

Фокус третьей волны исследований сместился от поиска механизмов, которые помогают предотвращать риски, от изучения траектории развития ребенка, к тому, как наилучшим способом формировать ценные качества у ребенка и развивать их. Третья волна представляет собой пример постмодернистского и междисциплинарного взгляда на жизнеспособность, которая является силой, движущей человека к росту и развитию через невзгоды и различные неблагоприятные условия (Richardson, 2002). Концептуализация понятия «жизнеспособность» происходила в русле поиска психологических ресурсов личности, социальных ресурсов общества, сопоставления роли индивидуальных и социальных ресурсов.

Четвертая волна исследований демонстрирует необходимость понимания жизнеспособности как артефакта, как индивидуальной способности идти по своему пути к ресурсам психологического здоровья человека и здоровья социума в контексте культуры (Boyden, Mann, 2005; и др.). Жизнеспособность рассматривается как признак здорового и социально приемлемого функционирования человека (Minkler, Wallerstein, 2003). В концептуализации жизнеспособности в исследованиях этой волны внимание обращается, прежде всего, на такие важные для индивида понятия, как надежда, индивидуальный потенциал, ресурсы, а в рамках теории научения – на поведенческий потенциал. Термин «жизнеспособность» концептуализируется через понятия «надежда», «понимание себя», «поддерживающие отношения», «включение в социум», «совладающие механизмы» и «смысл жизни».

К пятой волне изучения жизнеспособности человека относим исследования, проводимые в русле экологического подхода Ю. Бронфенбреннера. Именно в последнее время ученые делают акцент на экологическом подходе в изучении жизнеспособности. Например, разрабатывается четырехаспектная экологическая модель (Ungar, Liebenberg, 2005, 2011; Ungar et al., 2005) на отдельной возрастной группе (старшие подростки и молодые люди). Ярким примером использования экологического подхода к изучению жизнеспособности является лонгитюдный эксперимент Ф. Мотти-Стефаниди и ее коллег, проводимый в настоящее время в Афинском университете. В этом исследовании среди традиционных факторов социального риска изучается влияние экономического кризиса в Греции на адаптацию и благополучие молодежи (иммигрантов и неиммигрантов). Учеными были изучены две когорты более чем 2000 подростков-иммигрантов и их одноклассников, граждан Греции. Исследование началось, когда его участники были в первом классе, и продолжилось в течение трех лет – до начала экономического кризиса (2005–2007). Данные по второй когорте собирались в 2013–2015 гг., когда экономический кризис находился в самом разгаре. Проведенный этап изучения является частью проекта «Афинские исследования адаптации и жизнеспособности» (Athena Studies of Resilient Adaptation; AStRA) и осуществляется в сотрудничестве с Э. Мастен (Университет Миннесоты, США), Й. Азендорфом (Университет Гумбольдта, Берлин) и Э. Обрадович (Стэндфордский университет, США). Проект осуществляется с целью изучения роли факторов риска и жизнеспособности для развития позитивных характеристик в структуре личности детей и подростков. Ученые сосредоточились на исследовании рисков и ресурсов для адаптации и благополучия детей во время экономического спада. Впервые в лонгитюдном эксперименте особый акцент сделан на широком социальном контексте, в который включены экономический и этнический факторы. Вопросы, которые ставятся в проекте следующие: являются ли данные по адаптации и/или благополучию когорты, оказавшейся в начальной школе в кризисное время, хуже ли по сравнению с данными когорты, поступившей в школу до кризиса? Какие составляющие адаптации наиболее подвержены влиянию кризиса? Является ли статус иммигранта дифференцирующим признаком большего влияния экономического кризиса на адаптацию детей? Какой вклад в индивидуальные различия когорты, начавшей обучение во время кризиса, наблюдаются со стороны контекстных процессов и/или отдельных характеристик? Одинаково ли усиливают контекстуальные или индивидуальные факторы адаптацию детей из когорт иммигрантов и неиммигрантов (Motti-Stefanidi et al., 2012).

2.2. Соотнесение понятий, связанных с термином «жизнеспособность человека»: психологическая защита, совладание, жизнестойкость

Как известно, в ситуациях, где ощущается «наличие внешних и внутренних барьеров, адаптация осуществляется с помощью защитных механизмов» (Психология…, 2009, с. 122). Рассмотрим место защитных механизмов, психологической защиты и адаптации человека к неблагоприятным жизненным обстоятельствам, социальной среде. Защитные механизмы представляют собой особую форму стратегий преодоления трудностей (Ремшмидт, 1994, с. 152–153). Они причисляются к категории неких техник существования, при которых используются не только когнитивные процессы, но и бессознательные механизмы, направленные на редукцию эмоционального напряжения в ситуации, с которой человек не может справиться. Психологическая защита связывается с основными функциями психики: приспособлением, уравновешиванием, регуляцией и адаптацией. Согласно Ф. В. Бассину (1969), Б. В. Зейгарник (1981), А. А. Налча джяну (1988), Е. Т. Соколовой (1989) психологическая защита является нормальным, повседневно работающим механизмом, способным предотвратить дезорганизацию поведения человека, наступающую не только при столкновении сознательного и бессознательного, но и в случае противоборства между вполне осознаваемыми установками. Другие исследователи относят психологическую защиту к однозначно непродуктивным средствам решения внутренне-внешнего конфликта. Они придерживаются идеи о том, что защитные механизмы ограничивают оптимальное развитие личности, ее так называемую «собственную активность», «активный поиск», тенденцию к «персонализации», «выход на новый уровень регуляции и взаимодействия с миром» (Ташлыков, 1984; Василюк, 1984; Киршбаум, Еремеева, 2000; Менинжер, Лиф, 2000). В христианской антропологии психологическая защита нужна для того, чтобы противостоять конфликтам, хаосу, ломке социальных устоев и традиций. Она рассматривается как духовный феномен, помогающий человеку справиться с внешними стрессовыми ситуациями и внутренними состояниями, угрожающими целостности личности и ее психике (Котенёва, 2010). Недостаточное действие механизмов защиты приводит к неспособности адаптироваться к сложным жизненным условиям. В других случаях механизмы защиты действуют настолько мощно, что индивид не воспринимает даже значимую для личностного развития информацию. В связи с этим В. К. Мягер вслед за З. Фрейдом предлагает различать патологические защиты и нормальную профилактическую защиту (Мягер, 1983). Степень и уровень, на котором они используются, и составляют действительную разницу между здоровьем и болезнью (Менинжер, Лиф, 2000). Если защита начинает выступать основой поведения, приобретает свойства патологического стереотипа, становится ригидной, она мешает здоровому функционированию (Соловьева, 2009). Искажение реальности, выход за пределы условной среднестатистической нормы придает поведению индивида девиантный характер и возникает социальная дезадаптация, нарушающая стабильность позитивного образа «Я». Сильное психическое напряжение или внутриличностный конфликт требует усиления функционирования механизмов защиты (Романова, Гребенников, 1990). Защита, работая бессознательно, согласно А. Фрейд, опережает действие механизмов совладания, которые создаются, опираясь на результаты функционирования защиты. Действие стратегий совладания основано на достаточно полном осознавании способов эффективного совладания с ситуацией (Фрейд, 1999). В психоаналитической концепции «то, что мы у зрелых взрослых называем защитами, не что иное, как глобальные, закономерные, здоровые, адаптивные способы переживания мира» (Мак-Вильямс, 1998, с. 130), т. е. адаптация человека к неблагоприятным условиям жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: