Александр Махнач - Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая парадигма

- Название:Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая парадигма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Когито-Центр

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0321-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Махнач - Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая парадигма краткое содержание

Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая парадигма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В теоретическом подходе к изучению жизнеспособности Л. Полк разработала модель с четырьмя паттернами жизнеспособности:

1. Диспозиционный паттерн модели жизнеспособности определяется физическими и эго-психосоциальными атрибутами. Жизнеспособность подкрепляют аспекты индивидуальности, усиливающие ее проявления в условиях стресса и включающие чувство независимости и уверенности в себе, самооценку, хорошее физическое здоровье и внешний вид.

2. Реляционный паттерн (паттерн отношений) в модели связан с ролью человека в обществе и его отношениями с другими людьми. Эти роли и отношения могут варьироваться от близких и интимных до социальных в широком смысле.

3. Ситуационный паттерн в модели связан с теми аспектами, которые определяют связь между человеком и стрессовой ситуацией, что может включать такие характеристики, как способность человека к принятию решений, способность оценивать ситуацию в целом и свои ответы на эти ситуации, способность принимать меры в ответ на ту или иную ситуацию.

4. Философский паттерн модели жизнеспособности относится к мировоззрению человека или видению жизненной парадигмы. Он включает различные убеждения, которые способствуют жизнеспособности, а также веру в положительный смысл любого опыта, что важно для саморазвития и веру в то, что жизнь имеет смысл и цель (Polk, 1997).

Модель жизнеспособности подростков была предложена Дж. Хазе и ее коллегами (Haase, 2004). В основу этой модели был положен принцип триангуляции факторов, в которой опорными точками или компонентами этой модели являются: индивидуальные защитные факторы (мужественное преодоление трудностей, надежда и духовность), семейные защитные факторы (семейная атмосфера и поддержка семьи и ресурсов) и социальные защитные факторы (ресурсы здоровья и социальная интеграция). Эта модель была создана на материале исследований групп подростков с хроническими заболеваниями, в частности раком (Haase et al., 1999).

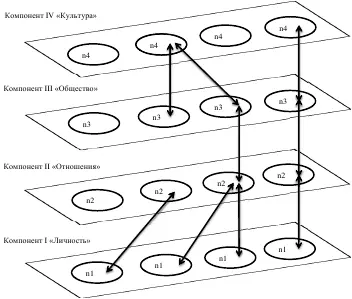

Многообразие подходов и моделей жизнеспособности объясняется разнообразием школ и направлений исследований. Каждая из моделей включает в себя выделение состава, структуры, признаков, которые связываются с разными факторами их детерминации. Предлагаемая нами модель (рисунок 3) представляет собой системно ориентированные взаимосвязи уровней развития человека и включает структуру, взаимосвязи, некоторые структурные элементы жизнеспособности человека. По нашему мнению, основа модели должна оставаться неизменной, к ней мы относим компоненты (I–IV) и обязательные между ними взаимосвязи. Количество и особенно качество этих связей всегда динамичны.

Рис. 3. Модель жизнеспособности

Динамика количества и качества связей в каждом из компонентов модели напрямую зависит от многих внешних контекстов – условий, факторов среды и особенностей человека, начиная от психофизиологических данных до социально-психологических характеристик личности, духовности. По этой причине компонентный состав жизнеспособности остается неизменным, а композиция признаков (n1–n4) для каждого рассматриваемого случая – человека или семьи – будет состоять из специфических для субъекта характеристик. Именно в их совокупности и характерном для определенного субъекта сочетании и состоит структура жизнеспособности.

Очевидно, что для понимания сущности явления жизнеспособности человека и семьи необходимы данные о механизмах и закономерностях развития этой интегративной характеристики. Вместе с тем для дальнейшего исследования этого феномена наряду с разработкой моделей в разных теоретических подходах не менее важной задачей является поиск наиболее адекватных инструментов его изучения.

2.4. Социокультурный (экологический) подход Ю. Бронфенбреннера в исследовании жизнеспособности человека

Концептуализация термина «жизнеспособность человека »в исследованиях последних лет происходит преимущественно в русле теории экологических систем Ю. Бронфенбреннера. В его теоретических размышлениях акцент на философию экологического бытия позволяет расширить понимание этого феномена от узкого, детерминированного факторами защиты и риска до системной характеристики человека.

Суть социокультурного (экологического) подхода к исследованию развития детей (Ю. Бронфенбреннер, П. Балтес) состоит в междисциплинарном объяснении процессов их социализации. Г. Крайг, назвала экологическую модель развития Ю. Бронфенбреннера, предложенную им в 1977 г., «возможно, самой влиятельной на сегодняшний день моделью человеческого развития» (Крайг, Бокум, 2005, с. 96). Значительно ранее классик японской литературы С. Нацумэ дает точное определение понятию «развитие»: это способ, которым проявляет себя стремление человека жить. В этом протекающем во времени процессе проявляется жизнеспособность человека, и С. Нацумэ различает две его разновидности: первая по своей природе активна, вторая пассивна. Активный способ выражения жизнеспособности человека означает трату энергии, пассивный – ее сохранение. Два этих различных и несочетаемых вида человеческой активности формируют процесс развития человека (Нацумэ, 1911).

Согласно экологическому подходу Ю. Бронфенбреннера, развитие человека – это динамический процесс, идущий в двух направлениях. Растущий человек постоянно испытывает воздействие со стороны различных элементов окружающей его среды и в то же время сам активно реструктурирует свою многоуровневую жизненную среду. В рамках этого подхода он предложил экологическую модель развития для описания структуры окружения ребенка. В нем он выделил в качестве основных сфер человеческого развития на всем его протяжении четыре следующих контекста экологической среды: семейный, социальный, культурный и исторический (Bronfenbrenner, 1979). По Бронфенбреннеру, экологическая среда развития ребенка также состоит из четырех вложенных одна в другую систем, которые обычно графически изображают в виде концентрических колец. При этом система – это группа общающихся и влияющих друг на друга людей. По отношению к ребенку существуют системы, в которые сам ребенок не входит, но которые оказывают на него косвенное влияние. Уровни этой среды Ю. Бронфенбреннер назвал микросистемой, мезосистемой, экзосистемой и макросистемой. Характерной особенностью его модели являются гибкие прямые и обратные связи между этими четырьмя системами, через которые и осуществляется их взаимодействие.

Микросистему, или первый уровень модели, в любой период жизни составляют люди и объекты в непосредственном окружении ребенка. Ю. Бронфенбреннер указал, что взаимосвязями двух или более микросистем (например, семьи и детского сада) образуется второй уровень – мезосистема. При столкновении разных микросистем происходит встреча различных культур, поэтому обычно корень проблемы следует искать в отсутствии гармонии между разными микросистемами. Например, семья находится в конфликте с родственниками по линии матери или родителям подростка не нравятся его товарищи во дворе. Ю. Бронфенбреннер утверждал, что детское развитие в мезосистемном пространстве оказывает огромное влияние на будущее человека.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: