Коллектив авторов - Современные представления о психической норме и патологии: Психологический, клинический и социальный аспекты

- Название:Современные представления о психической норме и патологии: Психологический, клинический и социальный аспекты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Когито-Центр

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-471-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Современные представления о психической норме и патологии: Психологический, клинический и социальный аспекты краткое содержание

Современные представления о психической норме и патологии: Психологический, клинический и социальный аспекты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, депривационная ситуация здесь может порождаться, с одной стороны, определенными индивидуальными физическими недостатками, а с другой – комплексом экстремальных обстоятельств жизнедеятельности субъекта.

Как следствие, биологическая (сенсорная, психическая) и социальная депривация развития в своем единстве и взаимодействии порождает совокупность неблагоприятных психологических факторов, которые являются вторичными по отношению к действию первичных факторов природной и социальной среды и заявляют про себя примерно на третьем году жизни ребенка с нарушенным зрением (Кобыльченко, 2015).

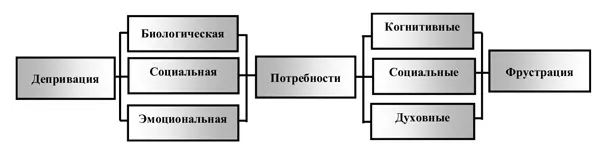

Рис. 1.Влияние депривации на возникновение фрустрации потребностей ребенка.

В психотравмирующей ситуации несоответствия имеющихся у ребенка потребностей (желаний) имеющимся возможностям возникает такое психическое состояние как фрустрация (рисунок 1).

Для каждого развивающегося индивидуума существуют ограничения, связанные как с биологическими факторами, так и с влиянием среды. Л. С. Выготский (Выготский, 1983) следующим образом раскрывал путь формирования личности ребенка. С его точки зрения, существуют два плана развития – естественный (природный) и культурный (социальный), которые представляют собой единый сплав. «Врастание» ребенка в цивилизацию сливается с процессами его органического созревания. Оба ряда изменений взаимопроникают друг в друга и образуют единый ряд социально-биологического развития личности ребенка. Но хотя две линии развития и сливаются, они не смешиваются, и особая роль в формировании высших психических функций и личности принадлежит культурному развитию. Это общая закономерность в филогенезе и онтогенезе, она сохраняет свою силу как в условиях здоровья, так и в условиях болезни, в том числе «болезни развития», дизонтогенеза. Однако в последнем случае взаимоотношения биологического и социального в человеке существенно меняются.

Соотношение биологических и социальных факторов ненормативности развития меняется в зависимости от возраста ребенка. При этом в благоприятных условиях развитие, испытывающее влияние биологических факторов, со временем приближается к возрастной норме, тогда как отягощенное еще и социальными факторами – регрессирует.

При отклоняющемся развитии общими закономерностями взаимоотношения социального и биологического являются большая зависимость изменений социальных и психологических компонентов от нарушений природно-психических свойств, а также выраженная реакция личности на нарушения природно-психических свойств, возникающая в процессе отношений такого ребенка с социальным окружением.

Риск возникновения нервно-психических отклонений в развитии ребенка определяется двумя группами факторов: исходным состоянием здоровья и патогенными или условно патогенными воздействиями среды.

Г. Е. Сухарева (Сухарева, 1955) отмечает две особенности детского организма, определяющие возрастные различия восприимчивости патогенного воздействия: незаконченность развития различных органов и систем, прежде всего нервной системы, и большую интенсивность роста организма в целом. С одной стороны, возрастные особенности, взятые в отрыве от окружающей среды (главным образом социума и условий воспитания), не могут рассматриваться как единственная причина отклонений в развитии; с другой – неправомерно отрицание роли анатомо-физиологических особенностей ребенка на том или ином возрастном этапе как одного из факторов возникновения нарушения. Степень сопротивляемости организма в отношении тех или других патогенных агентов различна у детей и у взрослых, неодинакова она и у ребенка на разных возрастных этапах развития.

Итак, в ходе индивидуального развития ребенка постоянно идет борьба между незрелостью структур его организма и возможностями развития. В зависимости от преобладания первого или второго фактора при одинаковых условиях в одних случаях можно ожидать более устойчивые патологические изменения, в других – более легкие, поддающиеся коррекционному воздействию.

Уязвимыми периодами детства являются периоды «первичной незрелости» организма (в возрасте до трех лет) и перестройки организма в пубертатном возрасте, когда уже сформировавшиеся системы детского организма вновь утрачивают состояние равновесия, перестраиваясь на «взрослое» функционирование.

Изменение восприимчивости к ним особенно отчетливо проявляется в переходные периоды, когда происходит не только более интенсивное созревание отдельных функциональных систем, но и существенная перестройка различных функций организма (прежде всего функций нервной и эндокринной систем). Эти периоды носят название критических периодов развития – возрастных кризов.

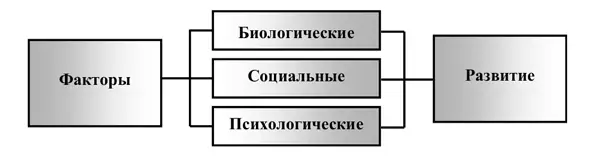

Рис. 2.Факторы, детерминирующие развитие.

Дошкольный возраст как этап психосоциального развития необычайно сложен, поскольку на него приходится сразу два кризиса: первый кризис 3-х лет и второй – кризис 6–7 лет. Эти кризисы характеризуются тем, что в это время может происходить декомпенсация органической патологии, а также может проявлять себя повышенная склонность к различным психогенным реакциям.

Возрастной нормой будет являться процесс последовательного становления психологических новообразований данного периода (Малкина-Пых, 2005). Соответственно, ненормативное психосоциальное развитие характеризуют свойства, обусловленные разного рода факторами, среди которых необходимо, прежде всего, вычленить первичные (биологические и социальные) и вторичные – психологические факторы (рисунок 2).

Биологические факторы определяют одну из необходимых предпосылок нормального развития личности – наличие полноценной анатомо-физиологической основы психической деятельности. В течение всего периода формирования анатомо-физиологических структур организма ребенка, как во время внутриутробного развития, так и во время последующего взросления, существует определенная вероятность вредоносного воздействия на этот процесс.

Нарушения зрения являются теми отклонениями в развитии ребенка, которые детерминируют в дальнейшем весь ход развития ребенка, его деятельность в разных сферах, взаимодействие как с предметным, так и социальным миром. В зависимости от глубины зрительных нарушений происходит редукция возможностей ребенка, что проявляется либо в виде затруднений деятельности, либо в виде ограничения осуществления деятельности, либо в виде полной невозможности осуществлять определенную деятельность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: