Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Военная техника

- Название:Я познаю мир. Военная техника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ACT

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Военная техника краткое содержание

Читателя ждет увлекательный рассказ о том, как создавалась и совершенствовалась военная техника, какие порой фантастические идеи конструкторы воплощали в жизнь, как военная техника находит применение в мирной жизни.

Я познаю мир. Военная техника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ускоритель в роли пушки

Многие эксперты считают еще более перспективными электродинамические ускорители. Их история начинается с 1895 года, когда австрийский инженер Ф. Гефт, вероятно, под

влиянием прочитанного романа Ж. Верна "С Земли на Луну", предложил запускать межпланетные аппараты с помощью электрической пушки со стволом–соленоидом [3] Соленоидом называется трубка, на которую намотан провод. Когда по проводу проходит электрический ток, возникает магнитное поле, выталкивающее из трубки сердечник.

. Однако расчеты показали, что осуществить замысел австрийца на основе тогдашней техники было невозможно.

Изобретатели на том не успокоились. Так, в 1901 году первую заявку на электродинамический ускоритель подал норвежец К. Брикланд. А в 1915 году русские инженеры Н. Подольский и М. Ямпольский предложили свой проект орудия с дальностью стрельбы до 300 км. Еще год спустя французские инженеры Ж. Фашон и Т. Виллепле предложили вариант пушки, состоявшей из ряда обмоток, через которые последовательно проталкивался снаряд. Им удалось построить модель, где снаряд массой 50 г разгонялся до 200 м/с. Но и здесь исследования были оставлены, так как не нашлось соленоидов соответствующей мощности.

Позднее подобные эксперименты проводили работники Комиссии особых артиллерийских опытов. В 20–е годы XX века ими был разработан проект "магнитофугального" орудия на переменном токе. Однако и они не смогли справиться с техническими трудностями.

В 30–е годы к разработке этой идеи приложил руку и известный писатель–фантаст А. Казанцев. По своему первому образованию он инженер. И будучи молодым специалистом, разработал проект электрического орудия.

Была даже построена экспериментальная установка, с которой изобретатель и был командирован в Москву. В кабинетах высоких начальников "пушка" исправно метала стрелы, которые втыкались в дубовые панели, приводя в восхищение чиновников.

Но дальше подобных демонстраций дело так и не пошло. Опять–таки из–за отсутствия соленоидов достаточной мощности,

В годы Второй мировой войны обзавестись зенитной электромагнитной пушкой пытались немцы и японцы. Больше других преуспел в этом деле немецкий инженер И. Хенслер, сумевший сообщить небольшому снаряду начальную скорость 1200 м/с. Установка работала по принципу линейного электродвигателя, однако и здесь дальше построения моделей дело не пошло. Лишь к началу 1960 года о создании электромагнитных ускорителей заговорили всерьез. В СССР, США и некоторых других странах открылись специальные лаборатории, где создавались и совершенствовались мощные источники энергии с импульсами тока, способными выделять за 0,01–1 секунду электромагнитную энергию 107–109 Дж.

В начале 1970 года важный вклад в решение этой проблемы внесли ученые Австралийского национального университета, разработавшие небольшой, но мощный униполярный генератор. Объединение такого агрегата с индуктивным накопителем, а также использование сверхпроводящих материалов позволило добиться таких импульсов тока, которые вполне годились для практических целей.

По мнению американских, немецких, французских, английских и японских конструкторов, артиллерийские системы, выбрасывающие снаряды со скоростью 2500–3000 м/с, смогут поражать бронированную подвижную технику противника на расстояниях до 3000–5000 м. Устройство электромагнитной пушки уже отработали инженеры компании "Дженерал Электрик". Для нее понадобились небольшие и легкие, емкие и мощные источники энергии с регулированием тока, так как нужны были мощные импульсы, обеспечивающие максимальное ускорение снарядам.

Бронетехника пехоты

Это раньше пехота на войне переменилась пешком, ныне она, как правило, ездит. Потому и называется уже мотопехотой. Какие же машины используют современные пехотинцы, разведчики и десантники?

Машина идет в разведку

Сколько люди воюют, столько и существует разведка. Даже в те времена, когда сражения развертывались на открытой местности и военачальники, казалось бы, могли все видеть сами, они все равно посылали пешие и конные патрули, а также тайных агентов. Как говорится, два глаза хорошо, а дюжина – еще лучше. Сведения, добытые разведчиками, помогали лучше подготовиться к сражению, раскрыть замыслы противника, предотвратить его внезапный удар.

А ныне уж без разведки – никуда. Для добычи разведсведений о противнике, местности и т. д. стали применять различные силы, средства и способы. Разведка разделилась на стратегическую и тактическую.

К последней откосится и войсковая разведка, основными способами которой являются наблюдение, поиск, засада, и разведка боем. Для ведения войсковой разведки организуются наблюдательные посты, группы для захвата "языков" – то есть офицеров и солдат противника, которые что–то могут рассказать о местоположении своих войск и коммуникациях.

В последние десятилетия появилась еще и техническая разведка в различных видах: радиационная и химическая, биологическая, радиолокационная и радиоразведка.

Если раньше говорили, что разведка – глаза и уши армии, то теперь даже самый острый глаз, самый тонкий слух, самое тонкое обоняние не смогут обнаружить то, что может встретиться на поле боя: невидимая радиация или отрава, не имеющая ни цвета, ни запаха. Разведчикам в современных условиях не обойтись без чутких и точных, иногда весьма сложных приборов и устройств, а значит, им необходима машина, где можно было бы разместить эти специальные устройства.

Так появился особый класс боевых машин – бронированные разведывательно–дозорные машины (БРДМ).

Эти машины должны иметь хорошую проходимость, потому что двигаться им приходится, как правило, без дорог, по неизведанным маршрутам. Быть плавающими, ибо отступающий противник почти наверняка взорвет мосты, а бродов может не оказаться. Обладать высокой надежностью, скоростью и маневренностью, так как разведка должна действовать быстро и стремительно. Иметь эффективное вооружение и надежные средства связи. Наконец, в современных условиях машина

разведчиков должна быть приспособлена к действиям в зонах радиоактивного, химического и бактериологического заражения, других особых условиях, например ночью, в горах, в пустыне, по глубокому снегу и при сильном морозе...

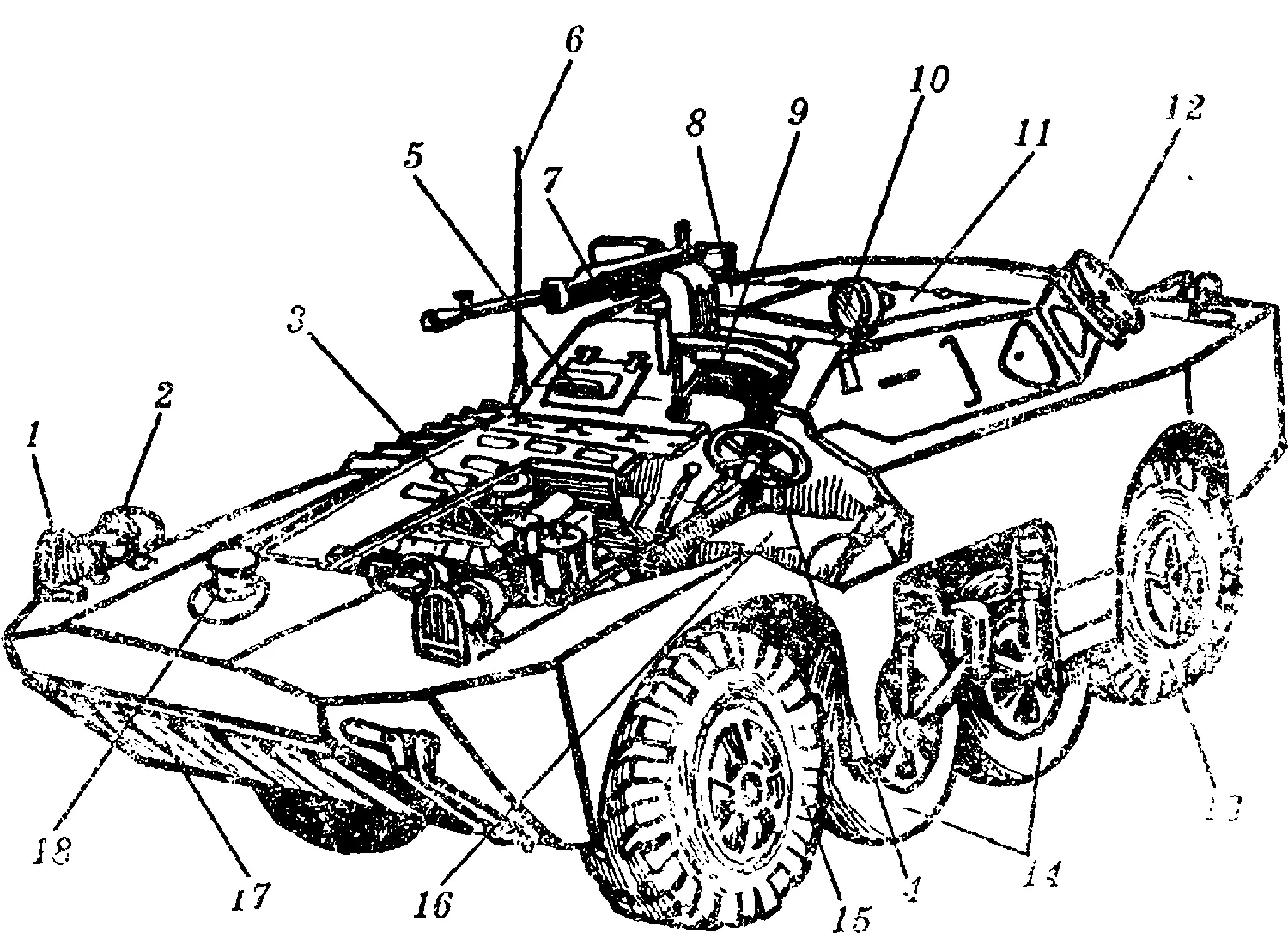

Исходя из этих требований конструкторы и создали БРДМ. Она представляет собой двухосную, со всеми ведущими колесами машину высокой проходимости. Для преодоления окопов и траншей она оборудована еще четырьмя дополнительными колесами (по два на каждый борт) с механизмом для их опускания и подъема.

БРДМ: 1 – фара со светофильтром; 2 – фара со светомаскировочной насадкой; 3 – двигатель; 4 – рулевое колесо ; 5 – смотровой прибор командир::; 6 – антенна; 7 – пулемет; 8 – крышка люка командира; 9 – смотровой люк водителя; 10 – поворотная фара; 11 – крышка люка водителя; 12 – катушка троса кабестана; 13 – заднее колесо; 14 – дополнительные колеса; 15 – переднее колесо; 16 – сиденье водителя; 17 – волноотражательный щит; 18 – барабан кабестана

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: