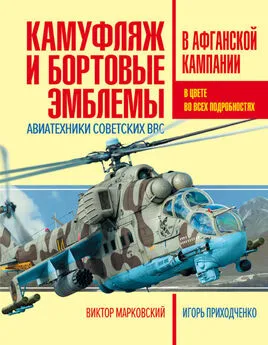

Виктор Марковский - Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании

- Название:Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-99487-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Марковский - Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании краткое содержание

Своими эмблемами обзавелись штурмовики и разведчики, истребители и вертолетчики. Как известно, всякий самолет и вертолет обладает своим характером и повадками, выражающимися в особенностях техники пилотирования, удобстве в обращении, работоспособности и надежности. Под стать им были и появлявшиеся на бортах рисунки, предоставлявшие авторам большую свободу самовыражения в создании зрительного образа.

Практически все образцы известной «бортовой живописи» ушли в прошлое по завершении афганской кампании и в дальнейшем перестали существовать вместе со снятой с вооружения техникой. Лишь в единичных случаях доставшимся от Афганской войны эмблемам суждено было найти новое воплощение, продолжив жизнь с приходом самолетов нового поколения.

Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Истребитель МиГ-23МЛД 120-го полка в полете над горами Афганистана

По итогам афганской эпопеи МиГ-23 показал себя надежной и выносливой машиной, доказав свою пригодность не только к выполнению истребительных задач («прикрышка» достаточно эффективно обеспечивала работу ВВС 40-й армии, предотвращая вероятное противодействие истребителей противника), но и ко всем «тяготам и лишениям» каждодневной службы — нанесению бомбовых и штурмовых ударов, минированию с воздуха и разведке. За пять месяцев службы завершавшего кампанию 120-го иап задачи распределились следующим образом: силами 38 имевшихся самолетов МиГ-23 было выполнено 5730 боевых вылетов, причем на долю 1-й эскадрильи пришлось 3950 вылетов и, соответственно, 2350 летных часов. Из них 3300 вылетов было выполнено на бомбардировки, в ходе которых сбросили 1300 т бомб, 529 — на прикрытие и 121 на разведку. Средняя интенсивность составляла 35–40 вылетов в смену с выработкой 25–30 т бомб, и даже в дежурном звене бывали дни, когда выполнялось до 16–18 вылетов. Шесть летчиков были удостоены орденов Красного Знамени, 30 отмечены орденами Красной Звезды.

Качества МиГ-23 подтверждал анализ показателей надежности авиатехники, проводившимся инженерным отделом ВВС 40-й армии и 73-й ВА. В нелегких условиях МиГ-23 показал себя достаточно надежным и эксплуатационно пригодным самолетом. При неизбежных мелких отказах, уследить за которыми не давал высокий темп работы и измотанность людей, проводивших на аэродромах 12–16 часов в сутки, боеготовность эскадрилий оставалась на уровне 93–94 %. Причин, осложнявших эксплуатацию, было более чем достаточно: жара, плавившая и окислявшая смазку узлов, она же грозила перегревом оборудования и закипанием аккумуляторов, досаждали постоянно висевшие в воздухе песок и пыль, проникавшие повсюду и истачивавшие узлы (при этом ветры с солончаков приносили едкую соляную пыль, приводившую к коррозии даже деталей, в обычных условиях считавшихся нержавеющими). Особенно досаждали пыль и грязь, засорявшие топливо (в тонне керосина набиралось до 0,5–1 кг всевозможного мусора), через считанные часы забивавшие черной слизью фильтры, грозя отказами топливной автоматики, что заставляло их промывать через каждые 5–10 часов. Пыль и песок попадали в шарниры, ухудшали работу замков бомбодержателей, что приводило к заеданию их кинематики. Отказы случались из-за их попадания в жиклеры топливной автоматики, системы кондиционирования и управления воздухозаборниками, «горели» агрегаты электрооборудования, случалось, отказывал стартер.

Много хлопот вызывала теснота и перегруженность аэродромов, вместе со сложностью схемы посадки, приводившие к перегреву тормозов, поломкам шасси, а «разувание» самолетов из-за лопнувших пневматиков, налетавших на приносимые ветром-«афганцем» камни, было обычным делом. В то же время неожиданно малым было число отказов по аппаратуре авиаоборудования и электронике РЭО, на работе которых положительно сказывались регулярная эксплуатация и сухой климат. Нарекания вызывало качество остекления фонаря МиГ-23, быстро желтевшего и терявшего прозрачность на солнце.

Вместе с тем, уже в начальный период эксплуатации «двадцать третьих» в Афганистане (этап «приработки», обычно сопровождавшийся ростом дефектов и ошибок) по итогам 1985 года налет на отказ в воздухе составлял 36,2 часа, а на отказ, выявленный на земле — 145,8 часа — наилучшие показатели среди всех типов боевых самолетов. Среди источников неисправностей преобладали конструктивно-производственные недостатки группы КПН по дефектам самой техники, дававшие 80 %, и некачественное обслуживание — 13 %, доля провинности летчиков составляла 4 % («лукавость» этих цифр, однако, с очевидностью выводила из-под наказаний личный состав, списывая отказы на вину промышленности, исправно восполнявшей убыль).

На счету этого МиГ-23МЛД было 570 боевых вылетов

Истребители 120-го иап покидают Афганистан

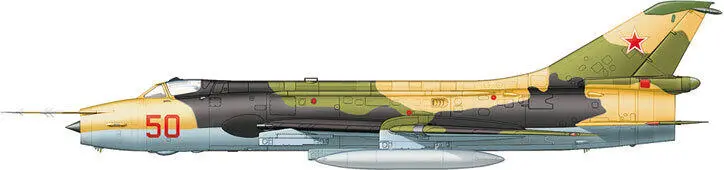

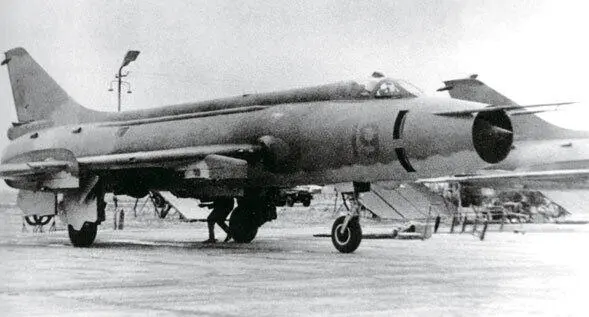

Истребители-бомбардировщики Су-17

Су-17 из 217-го апиб, аэродром Шинданд, весна 1980 года

Ударные силы авиации 40-й армии при развертывании группировки были представлены истребителями-бомбардировщиками. В числе первых в ДРА перебазировалась эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-17 из состава 217-го апиб из Кизыл-Арвата в западной части Туркмении. Она имела усиленный состав, насчитывая 16 боевых самолетов и одну «спарку». Командиром полка являлся полковник В. М. Горбенко, комэском 1-й эскадрильи — подполковник В. В. Будюкин, комэском 2-й эскадрильи — майор В. В. Гоняго. Ограниченный состав перебрасываемой части объяснялся тем, что возможности принимающего аэродрома по базированию были ограничены; тем не менее, при замене годом спустя в Афганистан отправилась следующая 2-я эскадрилья, а остававшаяся 3-я эскадрилья традиционно считалась учебной и в её составе преобладала молодежь, недавно прибывшая из летных училищ и только набиравшаяся опыта. Приказ о перебазировании стал самым нежелательным новогодним подарком — не дав задержаться ни на день, перелет в Афганистан назначили на 31 декабря, оставив семьи у опустевших праздничных столов… Местом базирования выбрали аэродром Шинданд там же разместили и отдельную вертолетную эскадрилью.

Запуск двигателя на самолете Су-17 из состава 217-го апиб

Первое время тактика была довольно простой — по обнаруженным вооруженным группам наносились удары бомбами и неуправляемыми ракетами (НАР) типа С-5 с малых высот (для большей точности), а основная трудность состояла в ориентировке на однообразной горно-пустынной местности. Случалось, что летчики по возвращении не могли точно указать на карте, где они сбросили бомбы. Другой проблемой стало само пилотирование в горах, высота которых в Афганистане достигает 3500 м. Обилие естественных укрытий — скал, пещер, каменных россыпей и растительности — заставляло снижаться при поиске целей до 600–800 метров.

В числе требований к летчикам при работе в таких условиях находились натренированность в полетах в горно-пустынной местности, умение читать с карты рельеф местности, представляя себе характер и объемную «картинку» места действий и района полетов, способность к выполнению самолетовождения по приборам, наличие твердых навыков в ведении визуальной ориентировки и счислении пути при выполнении задачи. Основным способом самолетовождения при отсутствии на имевшихся машинах навигационных комплексов оставалось выполнение полета по курсу и времени (с использованием компаса и часов следя за скоростью, что и подразумевалось под счислением пути), постоянно следя за наземными ориентирами для контроля. В роли ориентиров могли выступать приметные особенности рельефа — складки местности, ущелья, впадины среди гор и их взаимное расположение. Сложности добавляло то, что в горах в разное время дня падавшие тени могли до неузнаваемости изменить картину, скрывая привычные ориентиры. В то же время отмечалось что на ведение детальной визуальной ориентировки у экипажей практически нет времени. Поэтому при подготовке летчикам требовалось больше внимания уделять изучению характерных примет местности по маршруту и в районе цели.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: