Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Творчество Уистлера завершает развитие английской живописи в XIX в. Его индивидуальная манера письма, свобода кисти, стремление наиболее точно выразить сущность природы и человека с помощью цветовой гармонии свидетельствовали о том, что появилось новое искусство, свободное от академических норм и требований.

Искусство России

Архитектура и скульптура

В середине XIX в. Россия пережила сильные потрясения: поражением закончилась Крымская война 1853–1856 гг., умер император Николай I, взошедший на престол Александр II (1855–1881 гг.) осуществил долгожданную отмену крепостного права и другие реформы. Ощущалась острая потребность в переменах, и в обществе бурно обсуждались возможные пути развития страны.

Ареной борьбы различных идей стали литературные журналы. Писатель и философ Николай Гаврилович Чернышевский провозглашал: искусство ценно тем, что оно произносит «приговор над изображаемыми явлениями»; его цель — «руководить мнением общества, приготовлять и облегчать улучшения в национальной жизни». Художники стремились к тому, чтобы их искусство было связано с решением социальных проблем.

Во второй половине XIX в. архитектура и скульптура переживали кризис. В искусстве господствовал реализм, но применительно к архитектуре это слово едва ли что-нибудь означает, да и скульптура требует определённой условности приёмов и идеализации. Поэтому действительно смелых идей ни архитекторы, ни скульпторы предложить не смогли.

Архитекторы пробовали обрести источник вдохновения в исторических традициях, пытаясь отобрать лучшее и на этой основе создать оригинальный стиль. Но на практике элементы разных стилей смешивались в одном здании. Такое подражание прошлому называется эклектизмом. Он и преобладал тогда в архитектуре.

Облик городов в то время стремительно менялся. Доходные дома занимали центральные улицы, вытесняя особняки. Театры, музеи, банки, пассажи (универсальные магазины) и вокзалы соперничали по размерам и обилию украшений с храмами и дворцами. Следовательно, нужны были яркие архитектурные решения.

Здания второй половины XIX в. содержат черты, восходящие к древнерусской архитектуре, орнаменты, заимствованные из народной вышивки или воспроизводящие в камне резьбу по дереву. Этот стиль, получивший название неорусского, поддерживали и правительство, и передовая художественная интеллигенция. В нём отразились важнейшие идеи времени — историзм и патриотизм.

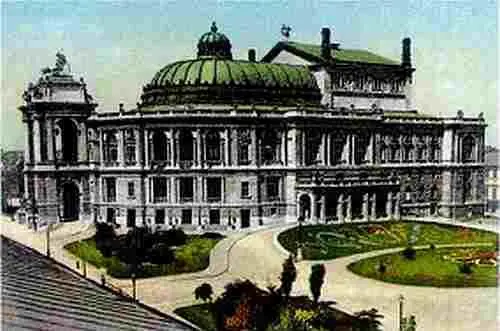

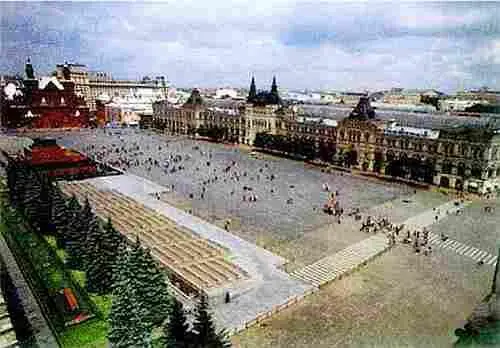

Архитектура этой эпохи во многом определила облик современных городов. Тогда были построены церковь Воскресения на Крови в Петербурге (1883–1907 гг., архитектор А. А. Парланд), музеи Исторический (1875–1883 гг., архитектор В. О. Шервуд) и Политехнический (1875–1877; 1896; 1903–1907 гг., архитекторы И. А. Монигетти, Н. А. Шохин, П. А. Воейков и В. И. Ерамешанцев), Верхние торговые ряды (ГУМ; 1889–1893 гг., архитектор Н. А. Померанцев) в Москве, здания вокзалов в ряде городов, Театр оперы и балета в Одессе (1884–1887 гг., архитекторы Ф. Фельнер и Г. Гельмер) и Оперный театр в Киеве (архитектор В. А. Шрётер).

Архитекторы обратились к истории искусства, скульпторы — к сюжетности, историческому и бытовому правдоподобию, даже к иллюстративности. Их работы изобиловали подробностями — это особенно касалось монументальной скульптуры. Характерный пример — памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде (1862 г.) по проекту Михаила Осиповича Микешина (1835–1896). Тяжеловесная форма памятника напоминает колокол, она увенчана царской державой и по-своему очень выразительна. Однако её трудно оценить по достоинству из-за множества фигур. Шесть статуй вокруг державы олицетворяют русскую государственность — от Рюрика (согласно летописной легенде, начальника варяжского военного отряда, призванного княжить в Новгороде, основателя династии Рюриковичей) до Петра Великого. Ниже расположен рельеф, в котором аллегорические персонажи чередуются с фигурами политических деятелей, святых, полководцев, писателей, художников.

Скульпторы добивались удачи, лишь отказавшись от монументальности. Таков знаменитый памятник А. С. Пушкину на Тверском бульваре в Москве (1880 г.) работы Александра Михайловича Опекушина (1838–1923). Памятник относительно невелик; перед зрителем произведение, не рассчитанное на широкое пространство, скорее камерное, чем монументальное. Поэт стоит задумавшись, в свободной позе, лишённой картинных жестов. Однако скульптору удалось передать момент вдохновения, которое делает скромный облик Пушкина возвышенным и прекрасным.

Марк Матвеевич Антокольский (1843–1902) создал произведения в историческом и мифологическом жанрах. В этой скульптуре ему удалось передать противоречивый характер русского царя — «мучителя и мученика», по словам самого мастера.

Живопись

В 1862 г. Совет Санкт-Петербургской академии художеств принял решение уравнять в правах все жанры, отменив главенство исторической живописи. Золотую медаль теперь присуждали независимо от темы картины, учитывая только её достоинства. Однако «вольности» в стенах академии просуществовали недолго.

В 1863 г, молодые художники — участники академического конкурса подали прошение «о дозволении свободно выбирать сюжеты тем, которые сего пожелают, помимо заданной темы». Совет академии ответил отказом. То, что произошло дальше, в истории русского искусства называют «бунтом четырнадцати». Четырнадцать учеников исторического класса не пожелали писать картины на предложенную тему из скандинавской мифологии и демонстративно подали новое прошение — о выходе из академии. Оказавшись без мастерских и без денег, бунтари объединились в своеобразную коммуну — Артель художников, которую возглавил живописец Иван Николаевич Крамской. Артельщики принимали заказы на исполнение различных художественных работ, жили в одном доме, собирались в общем зале для бесед, обсуждения картин, чтения книг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: