Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 70-х гг. по инициативе художника Григория Григорьевича Мясоедова возникло новое, не зависящее от академии объединение — Товарищество передвижных художественных выставок. Эта организация устраивала ежегодные выставки, показывала их в разных городах России и распределяла доходы между членами Товарищества.

Душой и идеологом объединения был И. Н. Крамской. Он считал: «…только уверенность, что труд художника нужен и дорог обществу, помогает созревать экзотическим растениям, называемым картинами». Передвижники создали искусство, которое должно было говорить правду о жизни, и прежде всего о русской жизни, — реалистическое искусство. Быть верным действительности для художника-реалиста означало не только точно воспроизводить узнаваемые подробности быта, обстановки, одежды, но и передавать типичность ситуаций и характеров. Картины передвижников заставляли задуматься над общественными вопросами, сострадать тем, кто несчастен и обездолен.

С Товариществом передвижных выставок были связаны почти все заметные художники-реалисты 70-80-х гг. К середине 90-х гг. Товарищество утратило свою роль. Всего до 1917 г. прошло сорок пять выставок; последняя, сорок восьмая, была устроена в 1923 г.

Василий Перов (1834–1882)

Василий Григорьевич Перов вначале учился в Арзамасской школе живописи, а потом поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1861–1862 гг. появились одно за другим три жанровых полотна, сделавших Перова самым популярным художником 60-х гг. За «Проповедь в селе» (1861 г.) Академия художеств присудила ему Большую золотую медаль, которая давала право на заграничную поездку.

В картине «Проповедь в селе», созданной в год отмены крепостного права, когда не утихали споры о взаимоотношениях крестьян и помещиков, Перов изобразил сцену в сельской церкви. Священник одной рукой указывает вверх, а другой — на задремавшего в кресле помещика, толстенького, неприятного; сидящая рядом молодая барыня тоже не слушает проповедь, она увлечена тем, что нашёптывает ей на ухо какой-то холёный господин. Левее стоят крестьяне в рваных одеждах. Они, почёсывая затылки, огорчённо и недоверчиво слушают священника, видимо внушающего, что всякая власть от Бога. Картина читается, как рассказ, причём рассказ очень простой, прямолинейный. Богатые господа и лицемерный священник, им угождающий, изображены явно сатирически.

«Сельский крестный ход на Пасхе» (1861 г.), вызвавший у одной части публики негодование, а у другой — восторг, продолжил обличительную линию в творчестве Перова. Из кабака вываливаются пьяные участники праздничного шествия во главе со священником, и зрителя приглашают разглядывать фигуру за фигурой. Хмурый пейзаж усиливает ощущение беспросветного мрака, грязи, тоски. В картине нет улыбки, юмора, насмешки, есть лишь предельная серьёзность.

На полотне «Чаепитие в Мытищах» (1862 г.) разжиревший, самодовольный монах пьёт чай за столиком на свежем воздухе. Он не замечает стоящих рядом нищих — босоногого мальчика и солдата, калеку с боевой наградой на старой шинели. Его грубо отталкивает от стола прислужница.

В картинах, которые Перов написал, вернувшись из заграничной командировки 1862–1864 гг., звучит то же настроение скорбного сочувствия. Согбенная фигура вдовы крестьянина, главной героини «Проводов покойника» (1865 г.), показывает, что её горе безутешно, а безрадостный пейзаж усугубляет ощущение тоски, затерянности несчастных героев в пустынном холодном мире. Персонажи картины «Тройка. Ученики мастеровые везут воду» (1866 г.), изображающей детей, впряжённых в сани с огромной обледенелой бочкой, вызывают ещё большее сострадание у зрителя. Столь же печален сюжет, мрачен пейзаж и в других произведениях этого периода, таких, как «Утопленница» (1867 г.) и «Последний кабак у заставы» (1868 г.).

Портреты, которые Перов создал в конце 60-х — начале 70-х гг., традиционны по композиции и очень сдержанны по цвету. При этом художник стремился как можно точнее передать и внешний облик, и особенности личности героя. Портрет драматурга Александра Николаевича Островского (1871 г.) слегка напоминает жанровое полотно. Островский изображён в домашней одежде; он внимательно глядит на зрителя и, кажется, сейчас вступит в разговор.

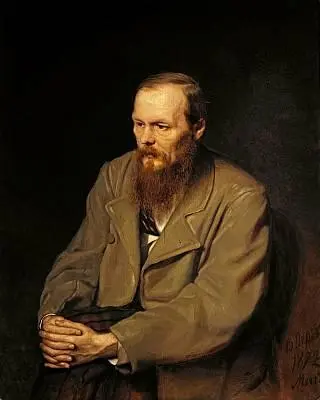

Фёдор Михайлович Достоевский (1872 г.) показан иначе. Руки сцеплены у колен, взгляд направлен чуть выше сомкнутых пальцев, но, в сущности, обращён внутрь себя (в этот период писатель работал над романом «Бесы»). В облике Достоевского подчёркнута почти болезненная напряжённость.

Жанровые картины охотничьей серии Перова свободны от серьёзной идейной или социальной нагрузки.

Перов изображал ничем не примечательных людей, поглощённых любимым занятием: они ловят птиц («Птицелов», 1870 г.), рассказывают и слушают охотничьи истории («Охотники на привале», 1871 г.). Позы, жесты и мимика этих героев кажутся немного нарочитыми.

Перов превосходно отразил в созданных им произведениях нравы и типы, взгляды и интересы своей эпохи. Его творчество оказало влияние и на современное, и на последующие поколения художников.

Иван Крамской (1837–1887)

Путь Ивана Николаевича Крамского в искусство характерен для разночинца: он родился в маленьком городе Острогожске в семье мелкого чиновника, закончил четырёхклассное училище, был переписчиком, подмастерьем иконописца, ретушёром у фотографа; наконец приехал в Петербург и поступил в Академию художеств.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: