Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В центре недописанной картины «Голгофа» (1893 г.) — Христос и два разбойника. Сын Божий в отчаянии закрыл глаза, откинул назад голову. Слева от Него нераскаявшийся преступник со связанными руками, расширенными от ужаса глазами, полуоткрытым ртом. Справа юный раскаявшийся разбойник, печально отвернувшийся. Все фигуры на полотне неподвижны. Широкими мазками написаны лиловая одежда Христа и тёмно-жёлтая — раскаявшегося разбойника, белая плоская вершина Голгофы, синие тени.

Ге нередко упрекали, что он пренебрегал формой: злоупотреблял контрастами красок, света и тени. Возможно, это были поиски новой формы, способной выразить страсть, которая вела художника: «Я сотрясу все их мозги страданием Христа… Я заставлю их рыдать, а не умиляться…». При этом идея, которая воодушевляла Ге, была нравственной, а не религиозной. Он, по словам А. Н. Бенуа, видел Христа «скорее каким-то упрямым проповедником человеческой нравственности, погибающим от рук дурных людей и подающим людям пример, как страдать и умирать, нежели пророком и Богом». До конца жизни Николая Ге вдохновляла надежда на то, что с помощью искусства человек может прозреть, а мир — исправиться.

Пейзаж передвижников

В творчестве художников-передвижников значительное место занимал пейзаж. На этих картинах мастера с проникновенным лиризмом и теплотой изображали различные уголки русской природы.

Один из родоначальников русского реалистического пейзажа Алексей Кондратьевич Саврасов (1830–1897) родился в Москве в семье купца. Окончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества, он уже в двадцать четыре года стал членом Академии художеств, а в двадцать шесть лет — преподавателем воспитавшего его училища. Саврасов много путешествовал: посетил Англию, Францию, Германию, Швейцарию. Вернувшись в Россию, художник принял участие в организации Товарищества передвижных выставок.

На первой выставке передвижников Саврасов представил произведение, сразу принёсшее ему известность, — «Грачи прилетели» (1871 г.). Необычайно светлая по колориту, маленькая картина удивила зрителей простотой сюжета. Художник показал начало весны в захолустном уголке Костромской губернии. На переднем плане кривые берёзы и грязный талый снег, справа лужа, в середине облупленная церквушка с колокольней. Перед ней щербатый сарай и покосившийся забор. Из облаков вот-вот пойдёт снег, и даже грачи не оживляют убогого вида: их тёмные силуэты словно пятна на полотне, а гнёзда неуютны и растрёпанны.

Прекрасна здесь только сама живопись: снег написан нежнейшими оттенками сиреневого, голубого, жёлтого, коричневого, розового. В луже отражается небо, берёзы тянутся вверх, и это как бы расширяет пространство картины, вызывая ощущение пробуждающейся природы.

На полотне «Просёлок» (1873 г.) Саврасов изобразил раскисшую мокрую дорогу, уходящую вдаль под облачным небом, с лохматыми вётлами на повороте и островками травы на обочине.

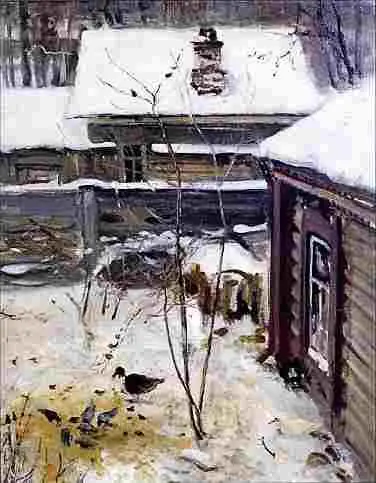

Поздние маленькие этюды художника написаны лёгкими свободными мазками, свежестью красок, чистотой восприятия. Таков этюд «Дворик. Зима» (конец 70-х гг.), где зритель как будто из окна видит двор, окружённый деревянными постройками, и утиное семейство, греющееся на зимнем солнышке.

«Он сумел отыскать в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу», — писал о Саврасове его ученик, знаменитый пейзажист Исаак Ильич Левитан.

Иван Иванович Шишкин (1832–1898) родился в городе Елабуге в семье образованного и влиятельного купца. После окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а затем Академии художеств в Петербурге (с Большой золотой медалью) он был отправлен в поездку по Европе. В Германии Шишкин завершил обучение и стал академиком. Точность рисунка, суховатая живопись и пристрастие к монументальным композициям выделяют его среди других русских пейзажистов.

Настоящую славу Шишкину принесла картина «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии», в 1872 г. получившая первую премию на выставке Общества поощрения художников [127] Общество поощрения художников (1821–1875 гг.; в 1875–1929 гг. — Общество поощрения художеств) — организация, основанная дворянами-меценатами в Петербурге. Общество проводило конкурсы, выставки; с 1857 г. содержало Рисовальную школу.

. Впервые в русском искусстве художник показал не опушку леса и не вид на лесные дали, а величавую чащу с громадами стволов. Трещины коры, травинки, камни выписаны с наблюдательностью учёного-натуралиста, без поэтического трепета. Однако внимание зрителя привлекают и унылые пни по сторонам ручья на переднем плане, и наклонившаяся сосна в центре картины, которую поддерживает вершиной соседка, и забавная жадность двух медведей, заглядевшихся на высоко висящую борть (улей).

Шишкин всегда создавал свои произведения на основе нескольких мотивов, увиденных в разных местах. На картине «Рожь» (1878 г.) он написал сказочной высоты колосья — по плечи идущим вдалеке крестьянам; а посередине широко раскинувшегося поля могучие сосны, которым здесь не место: их корни не дали бы его вспахать. Эти намеренные ошибки живописца создают тем не менее убедительный образ изобилия и богатырской мощи русской природы.

Картину «Утро в сосновом лесу» (1889 г.) Шишкин создал вместе с другом, художником Константином Аполлоновичем Савицким (1844–1905), который изобразил на переднем плане медведицу с тремя медвежатами, играющими на упавших гнилых деревьях, и туман над оврагом справа. Сосновый бор написал Шишкин. Ни тот ни другой художник не считали картину творческой удачей. Однако публика полюбила её, наверное за то, что медведям здесь присущи вполне человеческие отношения: дети балуются, а мама ворчит.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: