Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Василий Суриков (1848–1916).

Василий Иванович Суриков родился в казачьей семье в Сибири. Он мечтал о серьёзном обучении живописи и в двадцать лет отправился в Петербург. Суриков успешно закончил Академию художеств, и ему предложили выполнить часть росписей храма Христа Спасителя в Москве.

Здесь, в Москве, была задумана и создана первая из знаменитых исторических картин Сурикова — «Утро стрелецкой казни» (1881 г.). Перед зрителями предстают две силы: стрельцы, которые борются за старую, патриархальную Русь, и Пётр со своими регулярными полками, строящий новую Россию по европейскому образцу.

На Красной площади — стрельцы [131] Стрельцы — в Русском государстве XVI — начала XVIII вв. служилые люди, составлявшие постоянное войско. Изначально они набирались из свободных горожан и крестьян, затем их служба стала пожизненной и наследственной. Стрельцы жили слободами и имели семьи, занимались также ремёслами и торговлей. В 1698 г. они взбунтовались против царя Петра I и его преобразований.

, ожидающие смерти, их жёны, матери, дети. Толпа волнуется, движется; кажется, что она звучит. Пёстрые купола храма Василия Блаженного, узорчатые дуги конской упряжи, разноцветные одежды напоминают о яркой древнерусской культуре. Всё это позволяет прочувствовать совершающееся как народную, национальную трагедию. Яростно и непримиримо смотрят друг на друга стрелец с рыжей бородой и молодой царь. На пересечении их взглядов возвышается склонённая фигура стрельца, который прощается с народом. Победа на стороне самодержца: трепетным огонькам свеч в руках стрельцов противопоставлен свет наступающего утра, как пестроте Василия Блаженного — гладкие кремлёвские стены с однообразными зубцами и ряды виселиц, а многоликой толпе — уверенный и неподвижный Пётр на коне и шеренги солдат.

Картина, показанная на девятой выставке передвижников, произвела огромное впечатление. Ничего подобного русская живопись до Сурикова не знала. Художник впервые передал сущность целой эпохи, бурной и сложной.

Василий Васильевич Верещагин происходил из старинного дворянского рода. Он закончил петербургский Морской кадетский корпус, но отказался от военной карьеры, чтобы стать художником-профессионалом. Два года Верещагин учился в Академии художеств, потом, разочаровавшись в ней, оставил обучение.

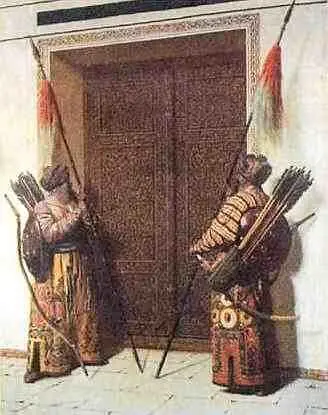

С 1863 г. Верещагин много путешествовал. Он побывал на Кавказе, в Средней Азии, Индии, на Балканах, в Сирии, Палестине, Японии. Рисунки и картины художника — точные, почти документальные свидетельства о природе далёких земель, о нравах и обычаях разных народов, об архитектурных памятниках и исторических событиях («Двери Тамерлана», 1872–1873 гг.; «Мавзолей Тадж-Махал в Агре», 1874–1876 гг.).

Однако в историю русской живописи Верещагин вошёл прежде всего как художник-баталист (от франц. bataille — «битва», «сражение»). До него сражения изображали главным образом по государственному заказу и в соответствии с официальной идеологией. А Верещагин стал писать живописные очерки, рассказывавшие простым языком об эпизодах, которые, быть может, не решали исход сражений, но давали понять, что такое война в её неприукрашенном виде.

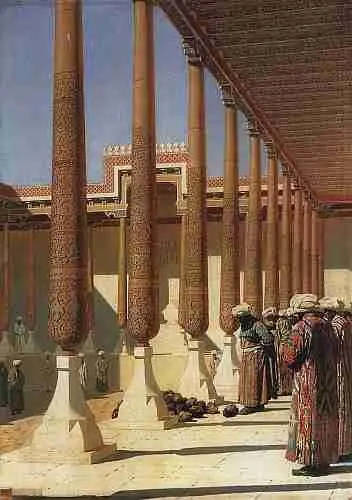

На картине «Представляют трофеи» из серии «Варвары» (1871–1872 гг.) изображена часть Самаркандского дворца — колоннада, внутренний дворик; в глубине эмир (от арабск. «амир» — «повелитель»; в странах мусульманского Востока правитель, глава государства, военачальник) разглядывает груду почерневших отрубленных голов; за ним следует группа приближённых. Современному зрителю это произведение кажется кадром из документального фильма или удачной фотографией: так скрупулёзно и бесстрастно выписаны архитектурные подробности и одежды персонажей.

Завершает эту серию знаменитый «Апофеоз войны». Среди выжженной пустыни возвышается пирамида из человеческих черепов. Над ней кружит вороньё. На заднем плане — разрушенный город, засохшие деревья. Картину можно считать исторической: такие устрашающие пирамиды сооружал в знак своего могущества среднеазиатский полководец Тимур (Тамерлан). Однако Верещагин вложил в неё более общий смысл, добавив к названию: «Посвящается всем великим завоевателям, прошлым, настоящим и будущим».

Главные произведения художника рассказывают о русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

Об отношении Верещагина к войне ярко свидетельствует полотно, которое изображает радость победы, — «Шипка — Шейново. Скобелев под Шипкой» (1878–1879 гг.). Вдоль огромного строя солдат, кажущегося бесконечным, стремительно скачут всадники. Впереди на белом коне генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, герой решающего сражения у деревни Шейново недалеко от Шипкинского перевала в горах Болгарии. Он приветственно поднял руку, над строем взметнулись солдатские фуражки. А на переднем плане снежное поле и неубранные трупы солдат. Верещагин говорил: «Передо мной как перед художником — война, и я её бью, сколько у меня есть сил… бью её с размаха и без пощады».

В начале русско-японской войны (1904–1905 гг.) Верещагин отправился на Дальний Восток. В марте 1904 г. он погиб на взорванном вражеской миной броненосце «Петропавловск».

Следующее историческое полотно, «Меншиков в Берёзове [132] Александр Данилович Меншиков (1673–1729) — военачальник и государственный деятель, близкий друг и сподвижник Петра I. При преемнице Петра Екатерине 1 он фактически правил Россией; после её смерти попал в опалу и умер в ссылке в провинциальном городке Берёзове.

» (1883 г.), связано с первым: его тема — падение в XVIII в. последнего яркого представителя Петровской эпохи.

Интервал:

Закладка: