Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1913 г. Совет галереи возглавил художник и искусствовед Игорь Эммануилович Грабарь. Он задумал превратить галерею в музей современного типа. Объединив старое третьяковское и новое собрания, Грабарь разместил картины каждого художника в одном зале или на одной стене, расположив художественный материал в хронологическом порядке. Было составлено первое научное описание собрания — каталог галереи, изданный в 1917 г., создана постоянная реставрационная мастерская.

Вскоре после Октября 1917 г. музей был национализирован и получил название Государственная Третьяковская галерея. Первым её директором стал И. Э. Грабарь. Это была эпоха присвоения государством частных коллекций, особняков, усадеб и дворцов; огромное количество произведений искусства распределялось между музеями. В 1918 г. был основан Национальный музейный фонд- главный источник пополнения галереи. Многие владельцы художественных ценностей, считая Третьяковскую галерею единственным надёжным местом в годы революции и Гражданской войны, временно размещали там свои коллекции. Вскоре они были объявлены государственной собственностью. Так в галерее оказались частные собрания Е. В. Борисовой-Мусатовой, М. П. Рябушинского, В. О. Гиршмана и др.

Во второй половине 20-х гг. к Третьяковской галерее присоединили коллекции нескольких музеев, в том числе Цветковской галереи (в основном графика), Музея иконописи и живописи имени И. С. Остроухова, собрание русской живописи из Румянцевского музея (где, в частности, находилась картина А. А. Иванова «Явление Христа народу»). В 1925 г. собрание западноевропейской живописи С. М. Третьякова было передано в Музей изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина). Такие шедевры иконописи, как Владимирская икона Божьей Матери и «Троица» Андрея Рублёва, поступили из Успенского собора Московского Кремля. Продолжались и закупки, в основном приобретались произведения советского искусства.

Увеличивавшиеся коллекции требовали постоянного расширения галереи. В 1929 г. к музею присоединили бывший дом Соколикова, расположенный рядом с галереей, а в 1935–1936 гг. по проекту А. В. Щусева возвели новый корпус в правой части музейного комплекса. В 1986 г. для филиала музея было передано здание Государственной картинной галереи на Крымском валу. С 1982 по 1996 г. шла последняя крупная реконструкция: возвели основной запасник музея, где расположились реставрационные мастерские, инженерный корпус, а также детская студия, лекционные и выставочные залы. Предполагается продолжить строительство музейного комплекса до Обводного канала и вдоль Малого Толмачёвского переулка. Тогда «квартал искусств» будет завершён.

Сейчас в собрании галереи более ста тысяч произведений. Оно включает разделы древнерусского искусства, русской живописи XVIII в., первой половины XIX в., второй половины XIX в. и рубежа XIX–XX вв., русской графики XVIII — начала XX в., русской скульптуры и крупнейший раздел советской живописи, графики и скульптуры.

Исаак Левитан (1860–1900)

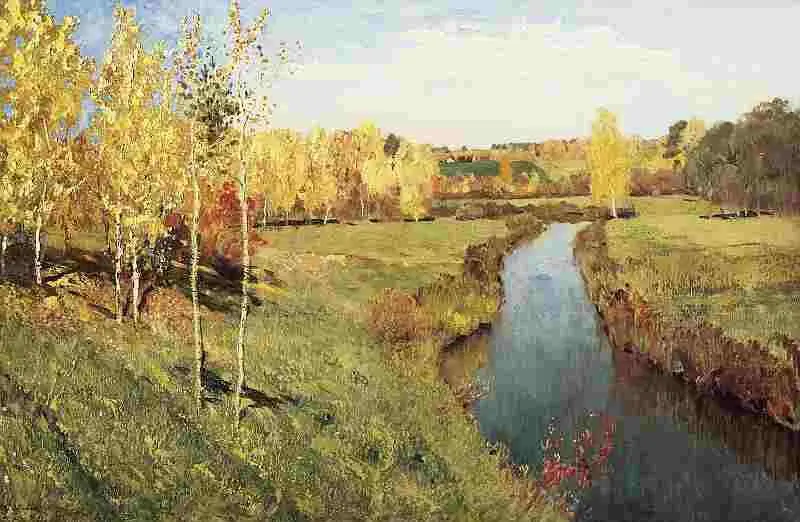

Долгое время природа России казалась живописцам слишком невзрачной и невыразительной. Среди тех, кто открыл особую, щемящую прелесть русского пейзажа, первое место по праву принадлежит Исааку Ильичу Левитану.

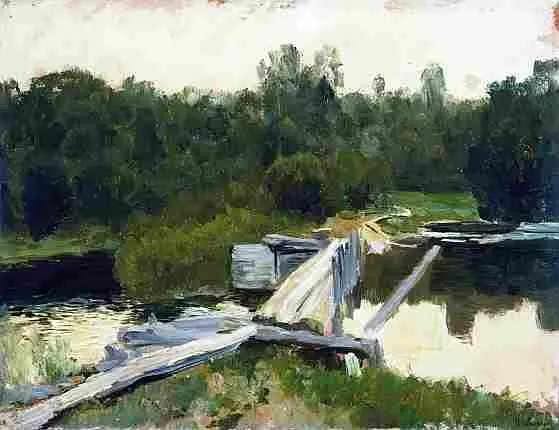

Левитан родился в еврейском местечке Кибарты (Литва). В 1873 г. он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями были передвижники, выдающиеся мастера пейзажа — сначала Алексей Кондратьевич Саврасов, затем Василий Дмитриевич Поленов. Картины художника, начиная с ранних работ («Осенний день. Сокольники», 1879 г.; «Мостик. Саввинская слободка», 1884 г.), словно говорят зрителю: в России нет броских, ослепительных видов, но очарование её пейзажей в другом. Здесь всё требует неторопливого, вдумчивого, любовного взгляда. Зато внимательному зрителю откроется иная красота, может быть более глубокая и одухотворённая.

Русской природе несвойственны яркие цвета, резкие линии, чёткие грани: воздух влажен, очертания расплывчаты, всё зыбко, мягко, почти неуловимо. Однако русский пейзаж открывает взору простор, за которым угадывается ещё простор — и так без конца («После дождя. Плёс», 1889 г.). Художник говорил: «Только в России может быть настоящий пейзажист».

В картине «У омута» (1892 г.) Левитан обыгрывает образы народной поэзии: омут — место недоброе, обиталище нечистой силы. Это место отчаяния — здесь сводят счёты с жизнью. Художник изобразил омут загадочным; весь пейзаж наполнен тайной, но также обещанием покоя, конца трудного пути. Живописец Константин Алексеевич Коровин вспоминал, как Левитан говорил: «Эта тоска во мне, она внутри меня, но… она разлита в природе… Я бы хотел выразить грусть».

Подобные чувства навевает и знаменитое полотно «Владимирка» (1892 г.). Пустынная, бескрайняя дорога — путь осуждённых на каторгу — рождает ощущение безысходности.

Картину «Над вечным покоем» (1894 г.) можно назвать философским пейзажем. Неба здесь больше, чем земли; оно неподвижно, как и земля. Тайна смерти («вечный покой» — слова из заупокойной молитвы) и тайна жизни (небо — символ бессмертия) скрыты в этом произведении.

Одна из самых лирических картин Левитана — «Вечерний звон» (1892 г.). Это небольшое полотно возникло благодаря впечатлениям от посещений Саввино-Сторожевского монастыря под Москвой и монастыря близ города Юрьевца на Волге. Мастеру хотелось передать чувство умиротворённости, которое рождалось в его душе при виде белых стен и сверкающих на солнце куполов этих скромных обителей. На картине изображён летний вечер. По нежно-голубому небу плывут розовые облака. Они отражаются в зеркальной глади реки. Отражаются в ней и собор с колокольней небольшого монастыря на другом берегу. Вокруг монастыря лесок, освещённый последними лучами заката. Художник не использует здесь ни ярких красок, ни резких контрастов; все тона на полотне приглушённые, спокойные. Кажется, только колокола нарушают тишину уходящего дня.

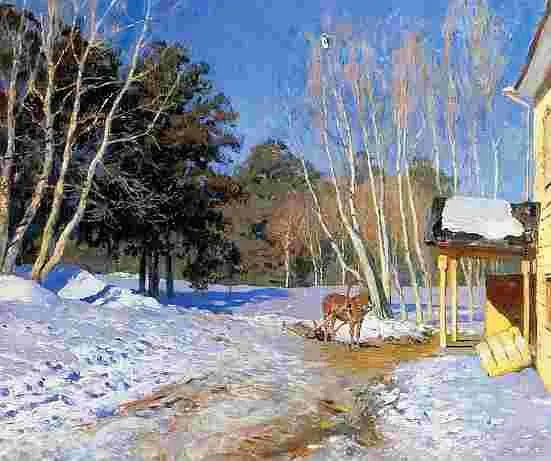

Это одно из самых радостных произведений Левитана. Живописец сумел передать впечатление первого по-настоящему весеннего дня, которое складывается из звона капели и быстрых ручейков талой воды, из слепящих лучей солнца, из необыкновенных голубых теней, которые, кажется, бывают только в марте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: