Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С 1906 г. скульптор жил в основном за границей. Однако он часто приезжал в Россию, где выставлял свои произведения вплоть до Первой мировой войны. Тогда он создал портреты скульптора Огюста Родена, писателей Анатоля Франса и Бернарда Шоу. В 1914 г. Трубецкой отправился в Америку, где продолжал работать над портретными миниатюрами, выполнял статуэтки индейцев и ковбоев. В Сан-Франциско по его проекту был создан памятник Данте (1919 г.). Затем, в 20-х гг., мастер переехал в Италию и жил там до конца своих дней. Одна из последних крупных работ Трубецкого — статуя композитора Джакомо Пуччини для миланского оперного театра «Ла Скала».

Анна Голубкина (1864–1927)

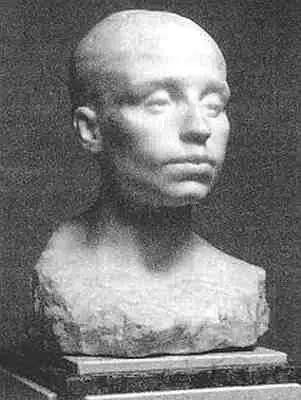

Анна Семёновна Голубкина родилась в городе Зарайске Рязанской губернии. Рисование и скульптура привлекали её с детства. Но только в двадцать пять лет Голубкина впервые приехала в Москву, где стала вольнослушательницей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Одна из её ранних работ — портрет деда, П. С. Голубкина (1892 г.). Потом она продолжила образование в Петербургской академии художеств, а в 1895 г. отправилась в Париж. Здесь Голубкина сначала занималась в частной студии, затем работала в собственной мастерской, пользуясь советами крупнейшего скульптора того времени Огюста Родена.

В 1897 г. Голубкина создала одно из первых значительных произведений — «Железный» — образ мятежного духом человека, исполненного внутреннего протеста. А в 1898 г. она уже принимала участие в парижском Весеннем салоне: выставлялись её статуя «Старость» и бюст профессора Э. Ж. Бальбиани. Вскоре после этого скульптор вернулась в Россию.

В своих работах Голубкина стремилась прежде всего найти выразительный психологический образ. Как и Павла Трубецкого, её принято относить к числу скульпторов-импрессионистов. Но если работам Трубецкого свойственны мягкость лепки, текучесть форм, то во всём, что делала Голубкина, отчётливо проступает её горячий, бунтарский характер. Об этом красноречиво свидетельствует символический рельеф 1901 г., помещённый над входом в здание Московского Художественного театра в Камергерском переулке. Сама Голубкина называла это произведение «Море житейское», но в дальнейшем оно стало более известно под названиями «Волна» или «Пловец». В гребнях вздымающихся волн, заполняющих всё поле рельефа, видны человеческие головы. В центре композиции — рвущийся вперёд пловец. Его упрямое лицо, напряжённый взмах руки передают решимость выстоять в борьбе с жизненной стихией. И сам мотив, выбранный художницей, и его трактовка, скорее символическая, нежели реалистическая, выводят это произведение Голубкиной за рамки импрессионизма и сближают его с эстетикой модерна.

Нередко в творчестве скульптора звучала тема тоски, страданий, появлялись образы униженных, обездоленных людей: «Пленники» (1908 г.), «Вдали музыка и огни» (1910 г.), «Спящие» (1912 г.).

К началу XX в. относятся наиболее яркие из числа созданных мастером портретов: «Марья», «Портрет Л. И. Сидоровой» (оба 1901–1906 гг.). Скульптор увековечила образы поэта Андрея Белого (1907 г.), писателей Алексея Ремизова и Алексея Толстого (оба 1911 г.).

В 1914 г. в одном из залов недавно открывшегося Музея изящных искусств была развёрнута большая персональная выставка Анны Семёновны Голубкиной. Средства от неё пошли в пользу раненных на фронтах Первой мировой войны.

В 1932 г. в Москве создан Музей-мастерская А. С. Голубкиной, где собраны её работы, личные вещи.

Сергей Конёнков (1874–1971)

Сергей Тимофеевич Конёнков по происхождению крестьянин. Он родился в деревне Нижние Караковичи Смоленской губернии. В 1892–1896 гг. учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, после окончания которого отправился в командировку за границу — в Германию, Францию и Италию. По возвращении молодой скульптор продолжил образование уже в Академии художеств в Санкт-Петербурге.

В своём творчестве Конёнков прошёл периоды увлечения творчеством Микеланджело, античностью, народной деревянной скульптурой. Его первое крупное произведение — дипломная статуя «Самсон, разрывающий узы» (1902 г.) — по замыслу близко к «Скованному рабу» Микеланджело. Работа вызвала возмущение Совета академии. «…Обострённая экспрессивность и динамика моей скульптуры ничего общего не имела с установками академии, предпочитавшей „тишь да гладь“ — жанровость сюжетов, привычность, вылизанность форм… — вспоминал мастер. — Академистов смущало, что я нарушил обычные пропорции. Они „вершками“ измеряли мою работу, не вникая в её смысл. Я неплохо знал анатомию и в тех случаях, когда „нарушал“ её, делал это сознательно, по праву творца на художественную гиперболу».

Работая над сказочными и фольклорными образами, знакомыми ему с детства, Конёнков обращался к необычным материалам, например к инкрустации дерева цветным камнем. С неистощимой фантазией создавались добродушный «Старичок-полевичок» (1910 г.), хитровато-озорные «Лесовик» (1910 г.) и «Пан» (1915 г.), устрашающие персонажи языческой славянской мифологии «Стрибог» (1910 г.) и «Великосил» (1909 г.) и др. По существу, то, что до сих пор находило воплощение лишь в кустарной резьбе, игрушках и произведениях прикладного искусства, Конёнков увеличил до крупных форм. В нём словно соединились два таланта — скульптора-профессионала и народного умельца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: