Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В работах Николая Николаевича Сапунова (1880–1912) переплетаются элементы символизма и примитивизма. Его полотно «Карусель» (1908 г.), казалось бы, типичная примитивистская «ярмарочная картинка». Однако лёгкие короткие мазки, сложные соединения чистых (т. е. не смешанных на палитре) красок заставляют вспомнить утончённую манеру французских мастеров. И это превращает балаганную сценку в символистское «видение».

Немалое значение для Сапунова имели образы ушедших эпох, что сближает его с петербургскими мастерами «Мира искусства». Такова картина «Бал» (1910 г.), воскрешающая в памяти сцену провинциального бала пушкинских времён.

Гораздо сильнее ностальгические настроения чувствуются в творчестве Сергея Юрьевича Судейкина (1882–1946). Действие картин художника, в частности работы «В парке» (1907 г.), разворачивается, как правило, в английских парках, среди густой листвы и теряющихся в ней лёгких беседок. Уединяющиеся в лодках и в аллеях парка влюблённые пары словно растворяются в нежной воздушной дымке, их крошечные фигурки становятся органичной частью природы. Рассеянный сумрачный свет придаёт этим «сценам времён сентиментализма» ощущение мечтательности и острой тоски по несбыточному.

Выставка «Голубая роза» не привела к созданию прочного художественного объединения московских символистов. Но её название позднее превратилось в метафору, определяющую основные черты их стиля: камерность, тягу к отражению тончайших ощущений, богатство и гибкость цветовой палитры, чуткое внимание к передаче света. Живопись этих художников создала особый мир мечтаний и видений, пронизанный мягкой, но хрупкой радостью, а порой столь же мягкой ностальгической грустью.

Русский музей императора Александра III основан правительством в 1895 г. Он должен был увековечить память об умершем в 1894 г. царе и в то же время дать «ясное понятие о художественном и культурном состоянии России».

Государственная казна приобрела для будущего музея Михайловский дворец — шедевр русского ампира, созданный в 1819–1825 гг. зодчим Карлом Ивановичем Росси при участии скульпторов Василия Ивановича Демут-Малиновского и Степана Степановича Пименова. В 1896–1897 гг. архитектор Василий Фёдорович Свиньин (1865–1939) переоборудовал великокняжеские апартаменты в музейные залы.

Из Царского Села сюда привезли сто картин, находившихся в личной коллекции Александра III, в том числе работы В. Л. Боровиковского, К. П. Брюллова, А. Г. Венецианова, П. А. Федотова. Из Зимнего дворца поступили «Покорение Сибири Ермаком» В. И. Сурикова, полотна В. Д. Поленова, К. А. Савицкого, из Эрмитажа — «Последний день Помпеи» К. П. Брюллова, «Девятый вал» И. К. Айвазовского, «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» И. Е. Репина, произведения скульптуры. Санкт-Петербургская академия художеств передала музею лучшие работы своих выпускников, коллекцию Музея христианских древностей и композицию из мрамора «Анна Иоанновна с арапчонком» Б. К. Растрелли. Девяносто две картины подарил князь А. Б. Лобанов-Ростовский, свыше четырёхсот рисунков и акварелей — княгиня М. К. Тенишева. Художник Н. А. Ярошенко передал свои графические работы. Русский музей был открыт 7 марта 1898 г.

К 191 7 г. фонды музея увеличились примерно вдвое — в основном за счёт пожертвований коллекционеров. При нём было создано хранилище русской церковной старины и иконописи — прообраз будущего Отдела древнерусского искусства; основаны Этнографический и Историко-бытовой отделы. (Впоследствии Этнографический отдел был преобразован в Российский этнографический музей, а на основе Историко-бытового отдела создан Отдел истории русской культуры Эрмитажа.) В 1914–1916 гг. архитектор Леонтий Николаевич Бенуа (1856–1928) пристроил к зданию ещё один выставочный корпус.

В советское время Русский музей пополнили памятники искусства, принадлежавшие царской фамилии, Академии художеств, графам Шуваловым, Строгановым, Шереметевым. Из Соловецкого, Кирилло-Белозерского, Александро-Свирского монастырей поступили замечательные памятники древнерусских мастеров. Особенно обогатилась скульптурная коллекция: в неё вошли произведения Ф. И. Шубина, Э. М. Фальконе, И. П. Мартоса, П. П. Трубецкого. Некоторые статуи из бронзы (в частности, бюст А. В. Суворова работы В. И. Демут-Малиновского) передали работники одного из литейных предприятий города, обнаружив их среди предназначенного для переплавки металла. Из Третьяковской галереи музей получил уменьшенный вариант картины А. А. Иванова «Явление Христа народу» и ряд картин передвижников. В музее также находится около четырёхсот полотен А. И. Куинджи, уникальное наследие скульптора А. С. Голубкиной, художников А. П. Остроумовой-Лебедевой и П. Н. Филонова.

Ныне Государственный Русский музей хранит более трёхсот шестнадцати тысяч экспонатов. В фондах музея находятся архивы большинства творческих организаций и многих видных художников России. В 1991–1992 гг. ему были переданы здания Михайловского (Инженерного) замка, Мраморного и Строгановского дворцов.

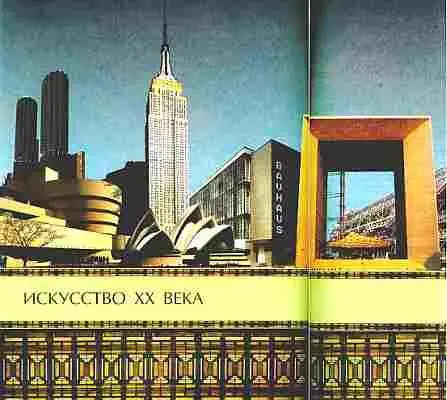

Искусство XX века

XX столетие не только принесло художникам невиданные ранее возможности (прежде всего технические), но и заставило их отказаться от привычного взгляда на мир. Уже в начале века наука пересмотрела большую часть «бесспорных истин» Нового времени. Гуманистические ценности Возрождения и Просвещения больше не служили поддержкой человеку. Теперь он сам должен был защищать их в кошмаре мировых войн и тоталитарных режимов. Достижения прошлого казались бесполезными, и человечество осталось наедине с грозным и таинственным миром, словно в первобытные времена (не случайно огромную популярность в XX в. приобрело доисторическое и примитивное искусство). При этом одни наперекор всему искали выход в продолжении культурной традиции прошлого, другие — в обретении утраченных связей с природой, третьи — в научно-технической революции, четвёртые — в нигилистическом самоутверждении… Всё это по-своему реализовалось в искусстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: