Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разнообразие направлений — характерная черта искусства XX столетия. В первые его десятилетия многие мастера порвали со сложившимися художественными традициями: появились различные направления авангарда (франц. avant-garde — «передний край», «передовой отдел»). Однако далеко не все модернисты [173] Модернизм (от франц. moderne — «новейший», «современный») — общее название течений в искусстве конца XIX–XX вв., порвавших с традициями реализма.

жили отрицанием прошлого: в их творчестве существуют примеры глубоко индивидуального и полнокровного претворения опыта искусства античности и Возрождения. Авангард начала XX в. в большинстве случаев восставал против традиционных форм, но был родствен классике тем, что также стремился творчески воплотить черты материального или духовного мира, — недаром в последнее время его наследие признаётся равноправной частью мирового искусства. Сложнее обстоит дело с дадаизмом, а также поп-артом и другими течениями 60-70-х гг., в которых пересматривались сами принципы творчества и возможность диалога между художником и зрителем.

Зарубежное искусство

Архитектура

История современной архитектуры Запада писалась параллельно с её становлением. Лучшие зодчие столетия одновременно были теоретиками — исследователями и комментаторами процессов её развития. Очень часто именно благодаря полемическому и пропагандистскому дару их новаторские идеи, которые вначале не находили воплощения или реализовались в единичных постройках, всё же обретали признание и получали распространение.

Технические открытия, новые материалы и конструкции изменили методы строительства. Камень и дерево уступили место стали и железобетону, алюминию и стеклу, а затем и пластмассам. На первых порах научно-технические новшества использовались при возведении построек в духе существовавших архитектурных норм и традиций. Но в конце концов они заставили совершенно по-иному взглянуть на архитектуру. Зародившиеся в конце XIX в. идеи рационализма и конструктивизма (когда архитектура прежде всего ориентировалась на физические свойства материалов и конструкций, и всё это находило отражение в форме здания) получили мощные стимулы и развились в новое направление — функционализм. Внешний облик «функциональной» постройки отражал не только её конструкцию, но и внутреннюю планировку, которая определялась практическим назначением (функцией). Таким образом, если раньше все элементы сооружения подчинялись форме, то теперь здание могло приобрести форму в зависимости от назначения.

Термины «рационализм», «конструктивизм», «функционализм» нередко употребляют как синонимы, причём определяют ими не направление или стиль, а творческий метод.

Архитекторы-функционалисты разрабатывали проекты типового жилищного строительства, возводили крупные жилые комплексы. Признавая только утилитарность, т. е. пользу и целесообразность, функционализм считал излишними декоративные мотивы, отвергал национальные традиции. Поэтому он получил название международного (интернационального) стиля.

Разумеется, наряду с новыми течениями всегда существовали и неоклассические, и такие, которые использовали традиции национальных школ. Но в любом случае очевидна центральная мысль зодчих XX в.: воздействуя на среду обитания человека, улучшая условия его жизни, архитектура может служить средством справедливого обустройства общества. «Архитектура или революция» — так решительно ставил проблему французский мастер Ле Корбюзье. Удобное жилище, наполненное воздухом и светом, и столь же комфортабельные рабочие места должны были сделать человека счастливым.

Стремясь наделить жильём огромное множество людей, функционалисты искали наиболее экономичные способы возведения зданий из деталей и конструкций промышленного производства. Поэтому формы построек предельно упрощались. В основном они сводились к параллелепипеду (такие здания часто называют «коробками»), реже — к сфере, цилиндру. Надо отметить, что при массовом строительстве эти дома иногда оказывались не очень удобными, так как проектировщики не всегда учитывали климатические особенности местности, индивидуальные интересы жильцов, конкретные условия строительства. И главное, такая архитектура ограничивала творческое начало. Но всё же лучшие произведения архитектуры XX в. гармонично соединяют художественное творчество с новыми техническими возможностями.

Вальтер Гропиус и «Баухауз»

Вальтер Гропиус (1883–1969) родился в Берлине в семье потомственных архитекторов. С 1903 по 1907 г. он изучал архитектуру сначала в Высшей технической школе в Берлине, а затем в Мюнхене. В 1908–1910 гг.

Гропиус работал ассистентом в мастерской крупнейшего немецкого архитектора Петера Беренса. Тогда же в ней сотрудничали Ле Корбюзье и Людвиг Мис ван дер Роэ — в будущем ведущие зодчие XX в.

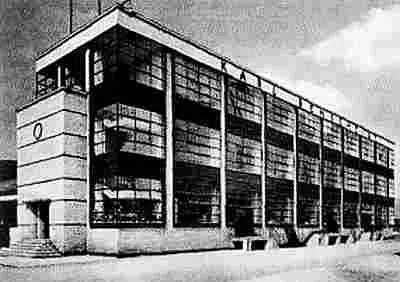

В 1911–1916 гг. в соавторстве с Адольфом фон Мейером (1881–1929) Гропиус построил здание обувной фабрики «Фагус» в Альфельде-на-Ляйне. В нём впервые наиболее полно воплотился принцип функционализма. Освободив наружные стены от несущей функции, Гропиус заменил их стеклянными панелями. (Такое оформление стены — позже её назвали «навесной стеной» — стало использоваться часто, особенно в высотных постройках.

В 1919 г. Гропиусу предложили возглавить Высшую школу изобразительных искусств в Веймаре. Объединив её с Саксонско-Веймарской школой прикладного искусства, он создал «Баухауз» ( нем. «дом строительства») — высшее архитектурное и художественно-промышленное училище.

«Баухауз» провозгласил идею воссоединения искусства, техники и науки, как это было в Средние века, но на новой основе, и стал разрабатывать свою систему обучения. Студенты упражнялись в лепке, рисунке, живописи, изучали особенности обработки самых разных материалов. Занятия шли одновременно в производственной и творческой мастерских. «Эта идея о сочетании двух разных групп преподавателей была необходимостью, поскольку ни художников, обладающих достаточным техническим знанием, ни мастеров, обладающих достаточным воображением для решения художественных проблем, которые могли бы самостоятельно вести мастерские, найти было нельзя… Впоследствии „Баухаузу“ удалось на место руководителей мастерских поставить бывших студентов, которые к тому времени обладали таким техническим и художественным опытом, что разделение на преподавателей формы и преподавателей технологии стало излишним», — писал Гропиус в книге «Круг тотальной архитектуры» (1955 г.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: