Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следующим крупным выступлением «нонконформистов» стала выставка на пустыре в московском районе Беляево (1974 г.), которую городские власти в присутствии иностранных журналистов разогнали с помощью бульдозеров (она вошла в историю как «Бульдозерная выставка»). Событие получило международную огласку, и спустя две недели уже с разрешения властей в Измайлове состоялась новая выставка на открытом воздухе. С тех пор в официальных экспозициях, в частности на выставках, проходивших в Москве на Малой Грузинской улице с 1974 г. до середины 80-х гг., допускалось большее разнообразие тем, традиций, манер исполнения.

В 70-80-х гг. среди «нонконформистов» всё более популярными становились формы авангардного искусства, такие, как акции, хэппенинги, перформансы. Здесь художник представлял не какую-либо работу, а самого себя как носителя идеи. Произведения стали частью (реквизитом) театрализованного действа или иллюстрацией к художественной программе.

В 80-90-х гг. русское искусство развивалось параллельно западному. Возникли частные галереи (М. Гельмана, А. Салаховой и др.), поддерживающие «нетрадиционные» формы искусства. Сегодня произведения мастеров самых разных направлений можно видеть на крупнейших экспозициях, включая выставки в Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Приложение

Искусство доколумбовой Америки

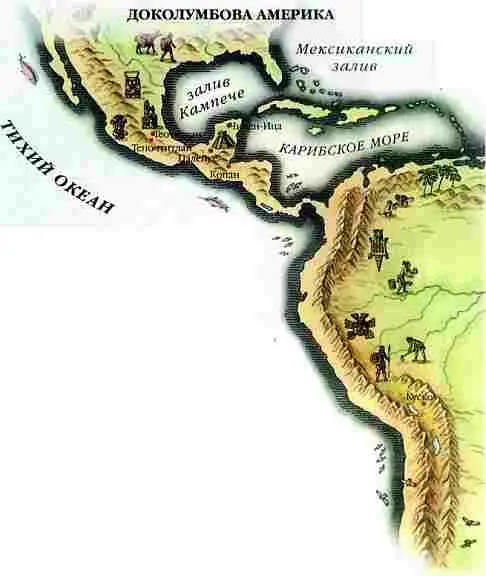

К тому моменту когда Христофор Колумб открыл Америку (1492 г.), большинство её обитателей-индейцев были кочевниками. Однако некоторые индейские народы уже несколько тысячелетий вели оседлый образ жизни и занимались земледелием. Очагов древней цивилизации было два. Первый находился в Центральной Америке, на территории современных Мексики, Гватемалы и Гондураса. Второй располагался в Южной Америке на плоскогорье Анд — это земли современных Перу, Боливии, Колумбии, Эквадора и Чили.

Здесь существовали могущественные государства с высокоразвитой культурой. Некоторые из них исчезли задолго до Колумба, другие были уничтожены во время конкисты ( исп. conquista) — завоеваний испанцев и португальцев в Мексике, Центральной и Южной Америке в конце XV–XVI вв.

Завоеватели-конкистадоры мало интересовались культурой покорённых народов: они жаждали золота. Города и дворцы разрушались, золотые изделия переплавлялись в слитки — так их удобнее было вывозить. Письменностью у индейцев владели в основном жрецы и правители, поэтому с разрушением государств память о прошлом быстро угасла. Джунгли и пески поглотили развалины городов. Великие цивилизации Америки ушли в небытие, казалось навсегда.

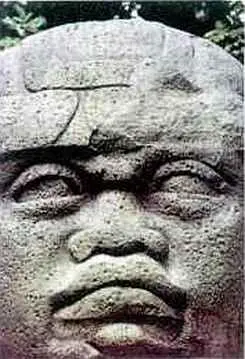

Древнейшая из известных сейчас цивилизаций доколумбовой Америки — культура ольмеков. Она существовала на побережье Мексиканского залива приблизительно во II–I тысячелетиях до н. э. и исчезла в начале новой эры. Эта цивилизация названа так по имени народа, жившего здесь значительно позже — в XI–XIV вв. Ольмеки владели письменностью, но язык их неизвестен, и надписи расшифровать пока не удаётся. Они строили города, которые, как и у других народов Центральной Америки, прежде всего были святилищами, а уже потом крепостями и центрами ремёсел и торговли, как было, например, в Западной Европе. Храмы ольмеков стояли на ступенчатых пирамидах, впоследствии этот архитектурный приём у ольмеков переняли и другие центральноамериканские цивилизации. В храмах жрецы приносили богам человеческие жертвы; ритуальные убийства — общая черта древнеиндейских культур. Главным божеством был ягуар (сохранилось множество его изображений); более того, человеческие лица в ольмекском искусстве имели несколько «кошачьи» черты.

Загадочны самые характерные памятники ольмекской культуры — огромные каменные «головы» высотой до трёх метров и весом до сорока тонн. Их лица имеют явно африканские черты. Кого они изображают — неизвестно. Непонятно и предназначение «голов», а ведь их зачем-то доставляли вручную за десятки километров от каменоломен!

Ольмеки были прекрасными мастерами по обработке камня.

О закате ольмекской культуры ничего не известно. В более поздние американские цивилизации перешло многое из искусства этого загадочного народа.

Так называемый классический период центральноамериканских культур изучен лучше. У истоков его находится культура Теотиуакана (II в. до н. э. — VII в. н. э.). Так назывался город, находившийся недалеко от современного Мехико. Два главных храма, посвященных Солнцу и Луне, располагались на огромных пирамидах (храм Солнца стоял на пирамиде высотой почти шестьдесят пять метров). Центр города, названный испанцами Сьюдадела (Цитадель), состоял из возвышающихся одна над другой террас, где размещались пятнадцать малых пирамид и грандиозное святилище Кетцалькоатля (Пернатого Змея), одного из самых чтимых божеств Центральной Америки. Храмы были украшены разноцветными росписями и статуями богов. Глаза изваяний инкрустировали перламутром и драгоценными камнями, а сами статуи ярко раскрашивали. Печатью высочайшего мастерства отмечены и другие произведения искусства, созданные мастерами Теотиуакана: расписная керамика и ритуальные каменные маски.

Цивилизации «классического» периода были разрушены нашествием народа тольтеков. В VII в. они пришли на плодородные земли из мексиканских пустынь и к X в. создали собственную культуру, исполненную своеобразной мрачной выразительности. Среди развалин их столицы Толлана до сих пор возвышаются четырёхметровые статуи суровых воинов с изображением бабочки на груди. Это не совсем скульптуры, скорее, каменные столбы, которым с помощью резьбы придан человеческий облик. Когда-то они поддерживали алтарь храма Тлауискальпантекутли (Владыка Рассвета), а бабочка символизировала планету Венеру — одно из воплощений божества Кетцалькоатля.

В XI в. с севера пришли новые завоеватели — ацтеки. Усвоив многое из наследия более древних культур, они создали могучую цивилизацию. Как и у других народов Центральной Америки, огромное место в их жизни занимала религия, возможно самая жестокая в Новом Свете. Боги ацтеков требовали человеческих жертвоприношений ежедневно — иначе миру грозила бы гибель, — а богов у них было множество. Чтобы добыть нужное количество жертв, ацтеки совершали набеги на соседние племена; это называлось священной «войной Цветов».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: