Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 20-30-х гг. всё большее значение приобретала графика: книжная иллюстрация, рисунок, гравюра — искусство, предназначенное для тиражирования, доступное массам, непосредственно обращенное к человеку. Выдающиеся художники-иллюстраторы Алексей Ильич Кравченко (1889–1940) И Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964) работали преимущественно в технике ксилографии — гравюры на дереве. Фаворский был преподавателем ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, а с 1930 г. — Московского полиграфического института. Он стремился к синтетическому оформлению книги, когда все художественные элементы — сюжетные иллюстрации, заставки и шрифты — составляют единый образно-стилистический ансамбль. Иллюстрированию детской книги посвятили своё творчество Владимир Михайлович Конашевич (1888–1963) и Владимир Васильевич Лебедев (1891–1967). В 1932 г. вышел указ о расформировании всех художественных группировок и создании единого Союза художников СССР. Теперь только государство могло делать заказы, устраивать крупномасштабные тематические выставки, посвящённые индустрии социализма; оно командировало художников писать всесоюзные стройки и портреты ударников производства.

В 1928 г. бывшие участники «Бубнового валета», «сезаннисты» Илья Иванович Машков, Пётр Петрович Кончаловский, Роберт Рафаилович Фальк и другие, вместе с учениками образовали Общество Московских Художников (ОМХ). В ОМХ входили мастера так называемого «центра», стремившиеся к гармоничному единству цвета и формы. В 1931 т. часть художников перешла в АХР, и общество распалось.

Критики и исследователи рассматривают искусство 30-х гг. как период неоклассики. О классике спорили, её активно использовали. Увлечение образцами искусства прошлых времён процветало, в то время как самостоятельное изучение природы отодвинулось на второй план.

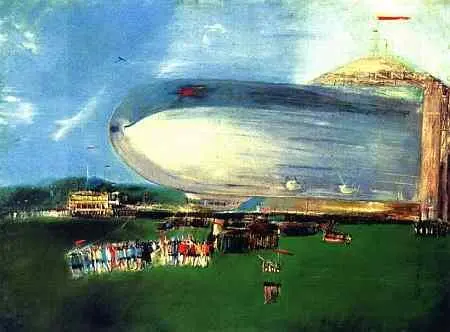

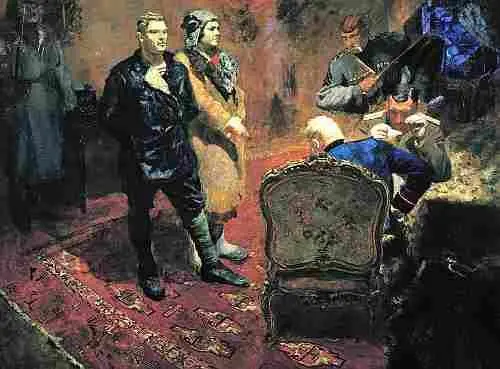

Наиболее именитыми мастерами социалистического реализма 30-х гг. стали бывшие ахровцы А. М. Герасимов и Б. В. Иогансон. Герасимов в своих парадных портретах-картинах 1938 г. «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле», «Портрет балерины О. В. Лепешинской» достигает почти фотографического эффекта. Работы Иогансона «Допрос коммунистов» (1933 г.) и «На старом уральском заводе» (1937 г.) продолжают традицию передвижников. Художник иногда прямо «цитирует» их в отдельных изображениях.

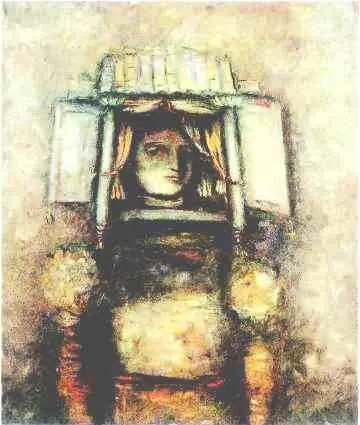

«Для себя», т. е. вне правил социалистического реализма, работали не многие художники. Среди них Александр Давыдович Древин (Древиньш, 1889–1938) и Михаил Ксенофонтович Соколов (1885–1947), которые в интимных, камерных произведениях ограничивали себя определённым кругом изобразительных тем. Оба мастера в годы сталинского террора были репрессированы.

В первые послереволюционные годы искусство плаката переживало расцвет. «Шершавым языком плаката» (по выражению поэта и художника Владимира Владимировича Маяковского) революция мобилизовывала добровольцев в Красную Армию, объявляла «смерть мировому капиталу», помогала голодающим Поволжья, призывала учиться грамоте и сохранять памятники искусства — не было темы, которую бы не затронул плакат.

Авторами самых известных плакатов стали художники-карикатуристы Моор (Дмитрий Стахеевич Орлов, 1883–1945) и Лени (Виктор Николаевич Денисов, 1893–1946). Незабываемы по эмоциональной выразительности и силе убеждённости образы красноармейца («Ты записался добровольцем?», 1920 г.) и взывающего о помощи старика («Помоги!», 1921 г.) в плакатах Моора. Острым юмором и точностью социальных характеристик отмечены лучшие работы Дени — «Антанта под маской мира» (1920 г.), «На могиле контрреволюции» (1920 г.).

Исключительным явлением в истории искусства стала такая необычная форма политического плаката, как «Окна сатиры РОСТА». (РОСТА — Российское телеграфное агентство, центральный информационный орган советского государства в 1918–1925 гг.) «Окна РОСТА, — писал Маяковский, — фантастическая вещь. Это обслуживание горстью художников вручную стопятидесятимиллионного народища». «Окна» возникли осенью 1918 г. и выходили без перерыва в течение трёх лет, вплоть до окончания Гражданской войны в 1921 г. Вместе с Маяковским плакаты создавали Михаил Михайлович Черемных (1890–1962) и Иван Андреевич Малютин (1891–1932).

Сюжеты для «Окон» рисовали вручную, одновременно сочиняли текст, затем размножали готовые листы по трафарету. Вся работа занимала несколько часов. Преимуществом рисованного плаката по сравнению с тиражным в тех условиях была независимость от типографии, а значит, возможность быстро откликаться на события и использовать не две-три, а несколько красок.

Действие в «Окнах» развивалось последовательно, составляя законченный рассказ. Каждый эпизод сопровождался хлёстким и доходчивым стихом. Ясное, легко узнаваемое изображение давалось упрощённым силуэтом. Яркий, без оттенков цвет был символичен: «герои» — Рабочий, Красноармеец, Матрос, Швея, Прачка — писались красной, а «враги» — Заводчик, Банкир, Помещик, Барыня, Генерал, Бюрократ — чёрной краской. Чёткий ритм строгих линий, отсутствие мелких деталей придавали плакатам стремительность и энергичность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: