Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

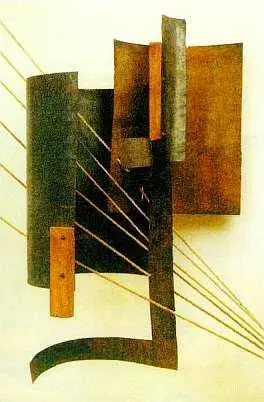

Так мастер вплотную подошёл к открытию конструктивизма. Он считал, что необходим особый вид художественной деятельности для конструирования целесообразных и эстетически совершенных вещей. Татлин попытался дать ей название — «культура материалов», «конструирование материалов» и т. п. Термин «конструктивизм» появился позднее.

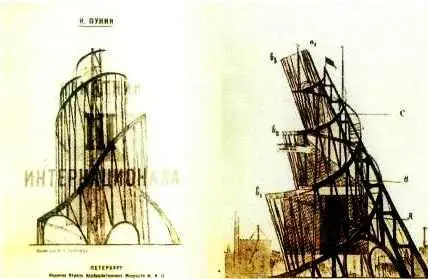

Самое известное произведение мастера, созданное им уже в советские годы, — проект памятника III Интернационалу (1919–1920 гг.) в виде винтовой башни. В реальном масштабе он должен был представлять собой огромное здание, в котором разместились бы руководство III Интернационала [199] III Интернационал (Коммунистический Интернационал, Коминтерн) — в 1919–1943 гг. международная организация, объединившая коммунистические партии разных стран. Первый (учредительный) конгресс III Интернационала состоялся в марте 1919 г. в Москве.

и телеграфное агентство. Внутри наклонного спиралевидного каркаса заключались «первичные формы» — куб, конус и цилиндр (три основных зала), вращающиеся с разной скоростью. Татлин выполнил деревянную модель этой башни высотой около шести метров (она не сохранилась).

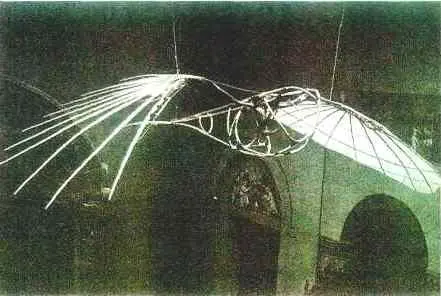

Новаторство и безудержная фантазия художника нашли воплощение и в другом удивительном проекте: в 1930–1931 гг. он сконструировал индивидуальный летательный аппарат, приводимый в действие силой человеческих мускулов. Эта искусственная птица получила название «Летатлин».

Но все мечты Татлина так и остались мечтами. Его талант художника-конструктора оказался невостребованным, и умер мастер в безвестности.

Художественные объединения и искусство 20-30-х годов

В 20-х гг. целый ряд художественных направлений сохранял преемственность с искусством русского модерна и авангарда — во многом благодаря тому, что продолжали работать мастера начала века. С другой стороны, функции искусства в обществе становились всё более разнообразными. Возникли новые виды художественной деятельности: кино, реклама, дизайн.

Активные споры вели «станковисты [200] Станковое искусство (от «станка», на котором создаются произведения станковой живописи, — мольберт, скульптурный станок) — произведения живописи, скульптуры и графики, имеющие самостоятельный характер.

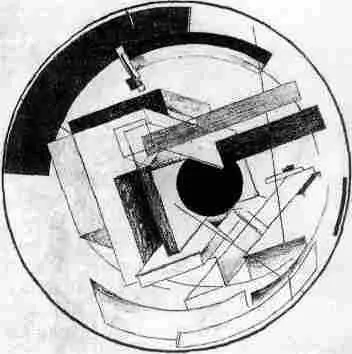

» (сторонники станковых форм искусства) и «производственники», или конструктивисты, деятельность которых была направлена на то, чтобы усовершенствовать предметную среду, окружающую человека. Начало движения конструктивистов связано с московским Обществом молодых художников (ОБМОХУ), которое организовали в 1919 г. Константин (Казимир Константинович) Медунецкий (1899–1935) и братья Стенберги — Владимир Августович (1899–1982) и Георгий Августович (1900–1933). На выставках ОБМОХУ художники демонстрировали в основном трёхмерные конструкции — в пространстве и на плоскости. Если в супрематических композициях Казимира Малевича наибольшую ценность имело непосредственное живописное ощущение, то произведения ОБМОХУ принадлежали к области дизайна. Их легко было применить в оформлении спектакля или книги, в плакате и при фотосъёмке.

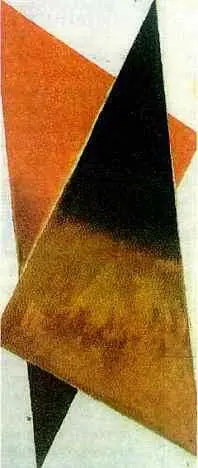

Эль Лисицкий (настоящее имя Лазарь Маркович Лисицкий, 1890–1941) называл свои работы «проуны» — «проекты утверждения нового». По словам автора, они представляли собой «пересадочную станцию из живописи в архитектуру». Александр Михайлович Родченко (1891–1956) «конструировал» книги, создавал рекламные плакаты, проектировал мебель и одежду, занимался фотографией.

Для подготовки художников — инженеров и конструкторов, способных проектировать промышленные изделия, в 1920 г. в Москве были созданы Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС). Мастерские объединяли несколько факультетов: архитектурный, графический (полиграфии и печатной графики), обработки металла, дерева, живописный, керамический, скульптурный и текстильный. Первые два года учащиеся должны были постигать общие для искусства законы формообразования, а затем предполагалась специализация на каком-либо факультете.

В 1926 г. московский ВХУТЕМАС был преобразован во ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт. (С 1922 г. ВХУТЕИН уже существовал в Ленинграде вместо Академии художеств.) В 1930 г. ВХУТЕИН был закрыт, его факультеты стали отдельными институтами — полиграфическим, текстильным и т. д.

Что касается живописи, то уже в 20-х гг. критики отмечали её «поворот к реализму». Под реализмом они подразумевали прежде всего интерес к изобразительности (в противовес абстракции), к классической живописной традиции. Обращение к классике можно объяснить и требованиями идеологии: искусство советского государства призвано было использовать лучшие достижения мировой культуры. Это определило поиски чётких и ясных форм «большого стиля».

Ассоциация художников революционной России (АХРР), основанная в 1922 г. (с 1928 г. — Ассоциация художников революции, АХР), отчасти приняла эстафету у передвижников. Само Товарищество передвижных художественных выставок прекратило деятельность год спустя, и многие передвижники — среди них, в частности, были Абрам Ефремович Архипов, Николай Алексеевич Касаткин — стали участниками АХРРа. В разное время в Ассоциацию входили Сергей Васильевич Малютин (1859–1937), Александр Михайлович Герасимов (1881–1963), Борис Владимирович Иогансон (1893–1973), Митрофан Борисович Греков (1882–1934), Исаак Израилевич Бродский (1883–1939) и другие художники.

Во время Гражданской войны, когда в стране не хватало бумаги даже для газет и плакатов, революционное правительство прибегало к самым необычным формам пропаганды. Уникальным явлением в искусстве 1918–1921 гг. стал агитационный фарфор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: