Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Художник, способный к «космическому охвату» пространства, наделён, по мнению Малевича, совершенно особой миссией. В первые годы после Октябрьской революции он ставил задачу капитального переустройства жизни посредством супрематизма. Именно с этой целью Малевич основал в Витебске в 1919 г. группу УНОВИС (Утвердители Нового Искусства). В неё вошли Л. М. Лисицкий, И. Г. Чашник, Н. М. Суетин и другие мастера. Члены объединения оформляли спектакли и революционные праздники, устраивали выставки и выступали с теоретическими манифестами.

Переехав в 1922 г. из Витебска в Петроград, живописец возглавил один из научных отделов только что созданного Института художественной культуры (ИНХУК). В это время он разрабатывал оригинальную теорию «прибавочного элемента». Анализируя наиболее крупные явления живописи конца XIX — начала XX в., Малевич пришёл к выводу, что каждое направление возникает под влиянием нового элемента формы (названного «прибавочным»), который, зарождаясь в предшествующем движении, принципиально его изменяет. Этими элементами он считал «волокнистую кривую» Сезанна, «серповидную» линию кубизма, «прямую» линию супрематизма. Таким образом, процесс развития искусства Малевич объяснял поисками в области абстрактных форм. Советская художественная критика яростно обрушилась на ИНХУК, и осенью 1926 г. институт был закрыт.

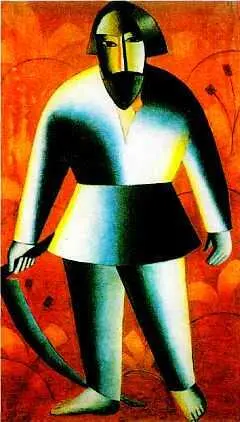

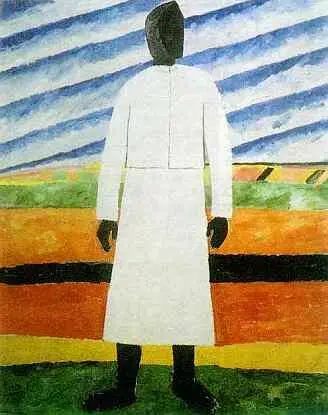

Период супрематизма, безусловно, самый яркий, но непродолжительный этап в творчестве художника. В конце 20-х гг. он снова вернулся к изобразительной живописи и создал свою вторую «крестьянскую серию». Она сильно отличается от первой, поскольку вобрала в себя предшествующий опыт. На картине «Крестьянка» (1928–1932 гг.) — плоская и неподвижная женская фигура сложена из геометрических тел, похожих на трапеции. У неё нет лица, что ещё более усиливает сходство с супрематическими конструкциями. Цветовая гамма стала более яркой и просветлённой. Если раньше образы крестьян рождали ощущение глубинной силы, идущей от земли, то теперь мастер стремился к абстрактной бесплотности, к некому духовному началу, уводящему далеко от реальности.

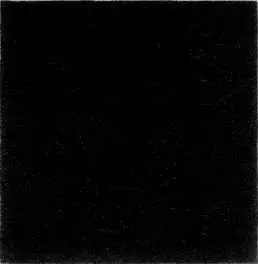

Чёрный квадрат — ключевой образ супрематической живописи. Через него Малевич попытался представить в концентрированном виде всю картину мироздания. Это символ космоса, который одновременно и предельно ясен, и абсолютно непроницаем для человеческого сознания.

Супрематизм Малевича — это не просто новое течение в живописи. Он подвёл своеобразный итог целому этапу в развитии искусства XX в., экспериментам европейских и русских мастеров в области художественной формы. Влияние супрематизма сказалось не только в живописи, но и в архитектуре, скульптуре, дизайне, декоративном искусстве.

Владимир Татлин (1885–1953)

Владимир Евграфович Татлин — художник русского авангарда, родоначальник конструктивизма — родился в Москве в семье потомственных дворян. Склонность к рисованию проявилась у него с раннего детства. Позднее Татлин подрабатывал в декорационной мастерской одного из оперных театров. В 1902 г. он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но после года обучения был отчислен за недостаточную подготовленность.

Потом будущий художник окончил Одесское училище торгового мореплавания, служил на парусном судне. Однако тяга к искусству взяла своё: летом 1905 г. Татлин успешно сдал экзамены в Пензенское художественное училище. В Пензе молодой художник сблизился с кружком новаторски настроенной интеллигенции, познакомился с Михаилом Ларионовым, Наталией Гончаровой, Аристархом Лентуловым.

В ранних работах живописца — «Гвоздика», «Цветы пижмы», «Ноготки» (все 1909 г.) — ощущается сильное влияние импрессионизма. После окончания училища в 1910 г. в его жизни наступила, наверное, самая благополучная полоса. Картины того времени окрашены светлым юмором. Татлин принимал участие в художественных выставках, в том числе в экспозициях объединения «Союз молодёжи». Его произведениями заинтересовались коллекционеры, в том числе С. И. Щукин.

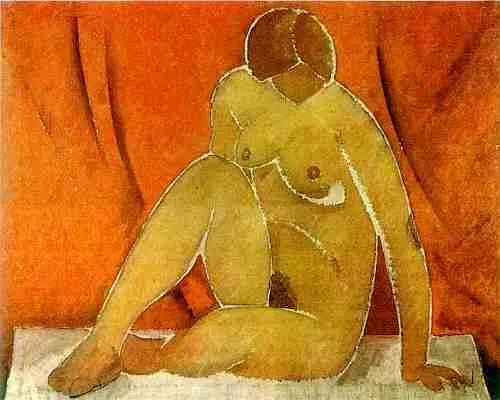

Свой опыт «морского волка» Татлин воплотил в акварельных композициях 1910 г.: «Флотские формы», «Рыбное дело». На автопортрете 1911 г. он предстаёт матросом шхуны «Стерегущий». Пренебрегая реальной формой, художник больше интересовался конструктивными возможностями фигуры. Он работал над контуром, искал выразительные ракурсы. Густая живописная поверхность его полотен, кажется, несёт в себе огромный заряд энергии.

Летом 1912 г. Татлин арендовал мастерскую в Москве на улице Остоженке, куда приглашал многих друзей-художников. В начале 1913 г. он участвовал в двух выставках «Бубнового валета», в конце того же года показал свои картины на выставке объединения «Мир искусства».

В 1911–1915 гг. Татлин работал театральным художником. Оформив постановку старинной народной драмы «Царь Максемьян» на сцене московского Литературно-художественного кружка (1911 г.), он стал первым, кто перенёс принципы авангардной живописи на театральную сцену.

Сопровождая Русскую кустарную выставку, в 1914 г. Татлин побывал в Берлине, а потом отправился в Париж, где посетил мастерскую своего кумира — Пабло Пикассо. Это вдохновило художника на создание совершенно нового жанра — контррельефов — абстрактных объёмных композиций из контрастирующих друг с другом материалов (обоев, дерева, металла). В 1914 г. он устроил выставку своих контррельефов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: