Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Осип Бове и архитектура Москвы

В первые годы XIX столетия Москва продолжала жить традициями прошлого века. Преобразование древней столицы в современный благоустроенный город произошло после наполеоновского нашествия и пожара 1812 г.

В 1813 г. была организована Комиссия для восстановления Москвы, которая занималась перестройкой города в течение тридцати лет. В том же году в Москву из народного ополчения возвратился Осип Иванович Бове (1784–1834). До Отечественной войны он учился в архитектурной школе, которой руководил Матвей Фёдорович Казаков, и работал в Кремле. Теперь Бове получил должность архитектора, в его ведении находилась центральная часть города.

С 1814 по 1816 г. Бове занимался реконструкцией Красной площади. Главная площадь древнего города утратила своё значение, когда Москва перестала быть столицей государства, и к началу XIX в. представляла собой пространство, хаотически застроенное каменными и деревянными лавками. Бове засыпал ров и уничтожил земляные укрепления, тянувшиеся вдоль кремлёвской стены. На месте рва был разбит бульвар и появился проезд к набережной Москвы-реки. Бове снёс ветхие лавки, открыв тем самым вид на Покровский собор (собор Василия Блаженного). Архитектор составил проект восстановления Никольской башни, разрушенной в 1812 г., и перестроил здание Торговых рядов, которое стояло напротив кремлёвской стены, отделяя площадь от Китай-города. Бове выделил композиционный центр площади, сориентировав центр фасада Торговых рядов на купол Сената. В 1818 г. на этой оси лицом к Кремлю был установлен памятник Минину и Пожарскому, созданный Иваном Мартосом. (На месте Торговых рядов в 1888 г. возведено новое здание, ныне стоящее на Красной площади; тогда же памятник Минину и Пожарскому перенесли к Покровскому собору.)

Следующая работа Осипа Бове — проект Театральной площади и здания Петровского театра, позднее названного Большим. Идея создания площади принадлежала царю Александру I. Архитектору пришлось провести сложнейшие градостроительные преобразования, так как выбранное императором место было застроено, у стен Китай-города стояли бастионы и протекала река Неглинная. Бове спроектировал прямоугольную площадь, боковые стороны которой оформил зданиями с одинаковыми фасадами. А в глубине площади возвышался театр.

Творчество скульптора Ивана Петровича Мартоса, воспитанника Академии художеств, заслужившего право на поездку в Рим, принадлежит в основном XIX столетию. Однако ещё в конце XVIII в. он создал ряд замечательных скульптур.

Вернувшись из Рима в 1 782 г., Мартос вскоре выполнил надгробия в Донском монастыре в Москве, за которые был удостоен звания академика. Надгробие С. С. Волконской — рельеф из белого мрамора — показывает плакальщицу, опирающуюся на урну с прахом, на постаменте которой начертана посвятительная надпись. Плакальщица изображена отвернувшейся от урны. Концом длинного покрывала, окутывающего всю её фигуру, она почти целиком прикрывает своё лицо. Скульптор словно не смеет показать лицо страдающей женщины, поскольку подлинное горе нельзя выразить.

Мартос создавал памятники и в технике круглой скульптуры, например надгробие Е. С. Куракиной (1792 г.) в Александро-Невской лавре в Петербурге. Плакальщица полулежит на высоком саркофаге, опираясь на медальон с портретом покойной. Лицо плакальщицы закрыто руками. Складки покрывала здесь выполнены более широко и свободно, а в изображении фигуры сочетаются классический идеал и реальная натура. Рельеф гробницы показывает двух юношей — сыновей Куракиной, утешающих друг друга в горе.

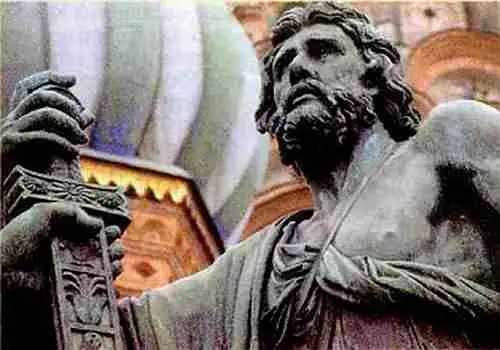

Первая четверть XIX столетия — самый плодотворный период в творчестве мастера. Именно тогда он создал наиболее значительные произведения: рельеф «Истечение Моисеем воды в пустыне» (1804–1807 гг.) на портике Казанского собора в Петербурге, памятник герцогу де Ришелье в Одессе (1823–1828 гг.).

20 февраля 1818 г. памятник был установлен и открыт в том месте, которое выбрал для него автор, — в Москве, у здания Торговых рядов. Скульптор изначально задумал и разработал его обращенным к Кремлю и Красной площади, не рассчитывая на круговой обзор. Перед зрителем предстала выразительная и впечатляющая скульптурная композиция. Минин стоит, правой рукой энергично указывая на Кремль, а левой вручая меч князю Пожарскому. Лицо Минина сурово и сосредоточенно, в нём отразилась могучая воля героя. Лицо князя озабоченно и напряжённо — он ранен и не уверен в своих силах. Но правая его рука уже сжимает меч, а левая опирается на щит. Пожарский внимательно слушает Минина. (В конце XIX в. памятник был перенесён к Покровскому собору и отчасти утратил тот смысл, который вкладывал в его композицию Мартос.)

Гранитный постамент украшен двумя рельефами. Один из них посвящён сбору народных пожертвований по призыву Минина, другой изображает победоносное сражение ополчения под предводительством Пожарского.

Памятник Минину и Пожарскому принёс скульптору всенародное признание. Он же, оставаясь человеком скромным, не стремящимся к славе, подписал своё произведение как простой мастеровой: «Сочинил и изваял Иван Петрович Мартос родом из Ични».

Крупнейшая работа Мартоса — созданный в 1804–1818 гг. памятник земскому старосте из Нижнего Новгорода Кузьме Минину Минину и князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, возглавившим народное ополчение против нашествия поляков в 1611–1612 гг. и изгнавшим захватчиков из Москвы.

Петровский (Большой) театр (1821–1824 гг.) — один из ярких образцов стиля ампир в Москве. Монументальное кубическое здание с гладкими стенами обращено в сторону площади колоннадой портика, над треугольным фронтоном установлена квадрига Аполлона. (В 1853 г. это здание сгорело и было восстановлено с изменениями; в таком виде оно дошло до наших дней.)

Под Китайгородской стеной, на месте заключённой в трубу реки Неглинной, архитектор спланировал живописный сквер с фонтаном.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: