Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1819–1822 гг. под стенами Кремля Бове разбил Кремлёвский сад (в 1856 г. его назвали Александровским). Самая интересная постройка сада, сохранившаяся до сих пор, — грот «Руины». Он устроен в искусственно насыпанном холме под Средней Арсенальной башней. Фасад грота выложен из блоков белого камня, вмонтированных в кирпичную кладку, вход оформляет непропорционально тяжёлая колоннада, что создаёт эффект затейливой архитектурной игры.

Последняя постройка зодчего, законченная в год его смерти, — триумфальные ворота у Тверской заставы (1827–1834 гг.). Огромная белокаменная арка с чугунными деталями — колоннами, карнизами, рельефами и скульптурой — напоминала о победе русского народа в войне с Наполеоном, об особой роли Москвы в этой победе. (В XX в. триумфальные ворота были перенесены на Кутузовский проспект.)

В первые десятилетия XIX в. Москва приобрела новый облик. И в этом наряду с Осипом Бове велика заслуга Доменико (Дементия Ивановича) Жилярди (1785–1845), сына итальянского архитектора, который приехал вместе с семьёй в Россию ещё в XVIII в. Жилярди учился в Петербургской академии художеств и Миланской академии искусств. В 1810 г. он вернулся в Москву.

Первой большой работой архитектора стало восстановление Московского университета после пожара в 1812 г. Жилярди сохранил композицию здания, построенного М. Ф. Казаковым, но изменил фасад, в котором появились простые монументальные формы ампира — гладкие стены, суровые колонны, выразительные рельефы.

Когда во второй половине 1812 г. в ходе Отечественной войны наступил перелом, в обществе возникла идея увековечить историческое событие — возвести памятник-мемориал. Александр I издал манифест о строительстве храма Христа Спасителя. В конкурсе проектов приняли участие ведущие зодчие, но победу одержал архитектор-любитель Александр Лаврентьевич (Карл Магнус) Витберг (1787–1855).

12 октября 1817 г., в пятую годовщину освобождения Москвы от французов, состоялась церемония закладки храма на Воробьёвых горах — высоком правом берегу Москвы-реки. Грандиозный храм в стиле позднего неоклассицизма — с мощными гладкими стенами, многоколонными портиками и богатым скульптурным убранством — должен был возвышаться над городом. Работы велись под руководством Витберга до 1825 г.

После смерти Александра новый Император Николай I приказал прекратить строительство. Самым популярным архитектором при Николае I стал Константин Андреевич Тон (1794–1881), который одним из первых начал использовать мотивы средневекового русского зодчества. Он и получил право возвести новый храм Христа Спасителя (1837–1889 гг.) вместо витберговского, разобранного на Воробьёвых горах.

Зодчий выбрал эффектное и очень ответственное место — низину на излучине Москвы-реки вблизи кремлёвского ансамбля. Здесь на плоской площадке он возвёл огромный собор, весь облик которого — пятиглавие (пять куполов), аркатурно-колончатый пояс, закомары, шлемовидные главы — говорил о том, что за образец архитектор взял Успенский собор Кремля.

Рядом с Кремлём, продолжая панораму берега Москвы-реки, появилось здание, своей архитектурой и содержанием связанное со средневековыми постройками исторического центра города. Оно в полной мере воплотило в себе представления эпохи Николая I о национальной самобытности России. А в дальнейшем, когда город разросся вширь и ввысь, этот храм существенно повлиял на формирование облика центральной части Москвы.

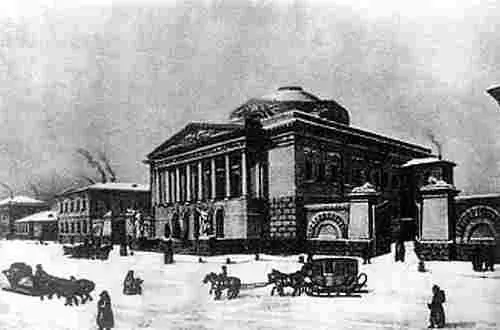

В 1817 г. Жилярди занял должность архитектора Воспитательного дома и построил для него здание Опекунского совета (1823–1826 гг.). Важное общественное значение Опекунского совета, руководившего делами Воспитательного дома [95] Воспитательный дом для незаконнорождённых детей и детей бедняков был основан в Москве в 1763 г. Строительство здания, в котором принимали участие известные зодчие Москвы, продолжалось до середины XIX в. Учитывая значимость этого сооружения, при нём учредили должность штатного архитектора.

, а также выдававшего деньги городскому населению на строительство жилых домов, отразилось в архитектурном облике ансамбля.

Главное здание выходит на улицу Солянку восьмиколонным портиком на высоком цоколе. Его центр подчёркнут куполом с полукруглыми окнами. По бокам расположены жилые постройки, невысокие и скромные по стилю. Они соединяются с главным зданием глухими каменными оградами с мощными пилонами (массивными столбами) проездных ворот.

Помимо общественных зданий Жилярди возводил и частные дома. Самый знаменитый из них — особняк Луниных (1818–1823 гг.) на Никитском бульваре. В числе выдающихся работ мастера можно назвать и реконструкцию подмосковной усадьбы Кузьминки, которой Жилярди занимался вплоть до отъезда в Италию в 1832 г.

«Я русский, и горжусь этим именем. И, желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить её… дерзнул я изобразить в медалях знаменитейшие события 1812,1813, 1814 годов и передать потомкам не дела, удивившие вселенную, нет… я решил передать потомкам слабые оттенки чувств, меня исполнивших, пожелая им сказать, что в наше время каждый думал так, как и я, и каждый был бы счастлив, нося имя русское», — заявил в 1814 г. художник и медальер граф Фёдор Петрович Толстой, решив запечатлеть в медалях события только что закончившейся Отечественной войны. К тому времени он прошёл обучение в медальерном классе Академии художеств, служил на Монетном дворе в Петербурге, создал первые самостоятельные работы и разрабатывал теорию медальерного дела.

В Академии художеств была образована специальная комиссия, которая оценила выполненные Толстым рисунки будущих медалей и решила, что они, «как отличное произведение, заслуживают всякое уважение и признательность к дарованию и таланту трудившегося над ними…». Последовали двадцать лет упорного труда над двадцать одной медалью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: