Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

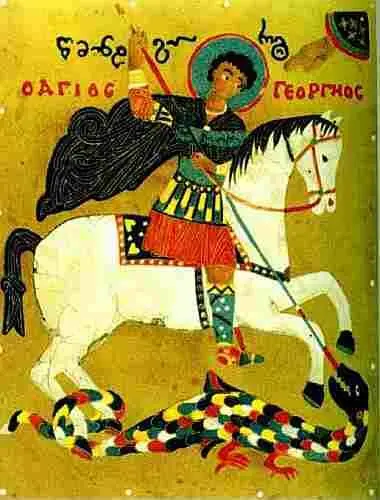

В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур. В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Суровые воины и ловкие торговцы из Скандинавии принесли в русские земли топкое языческое искусство эпохи викингов. Торговцы с Востока — красочный и замысловатый орнамент, столь любимый в странах ислама. Наконец, христианство, принятое от могущественной Византийской империи, раскинувшейся на берегах Средиземного и Чёрного морей, связало Русь с высокой художественной культурой этого государства. Византия была в те времена светочем цивилизации в варварской Европе и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с христианством Русь в течение нескольких веков сохраняла стойкие языческие традиции. Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческой фантазии древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров.

Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства. Владевшие ими мастера сгинули в лихую годину Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось практически в упадке, и лишь в середине — второй половине XIV в. началось его медленное возрождение.

Ювелирные техники

В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. В моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты и, конечно же, бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привещивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: невиданными волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

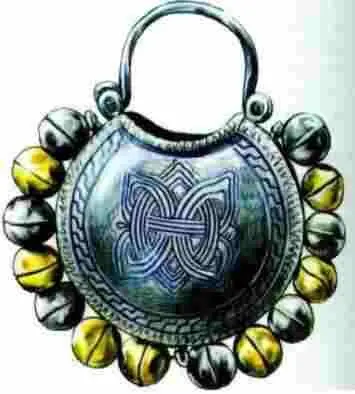

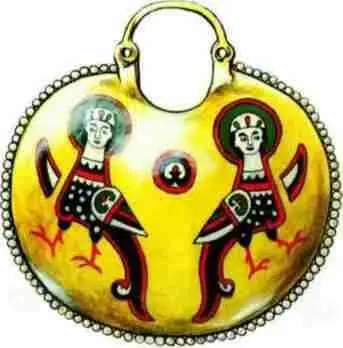

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвещивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской державы, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей. Женщины племени северян, например, носили изящную разновидность колец, напоминающую завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей. Горожанки XI–XIII вв. больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 г. близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII — начала XIII в. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси. Наряду с зернью использовалась и скань : тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 г. на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI–XII вв., в том числе пара золотых колтов. Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и яркокрасный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад. Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка. Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дорогие, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями богатого княжеского убора.

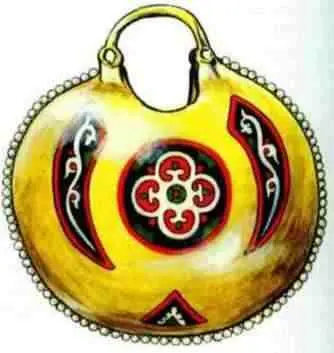

Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. Чернь представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, чернь создавала фон для выпуклого изображения. Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII в. хранится в Государственном Историческом музее в Москве. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и фантастических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и ближе к язычеству. Это и не удивительно. Ювелиры применяли эмаль или чернь для изображения как Христа, Богородицы, святых, так и грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: