Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

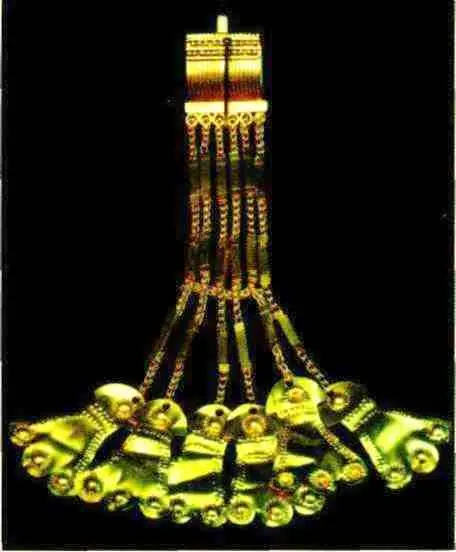

Город казался бедным и маленьким, но в 1873 г. Генрих Шлиман нашёл в нём богатейший клад (всего сто восемьдесят три вещи), названный им «кладом Приама». В другие сезоны раскопок он обнаружил ещё несколько «кладов». Состоявшие порой всего из нескольких вещей «клады» не прятали от врагов, как историки полагали раньше. Скорее их приносили в жертву богам — может быть, во имя спасения города. Это объясняет, почему в них были изношенные, поломанные, чинёные, горелые и недрагоценные вещи. Вероятно, в Трое серебро ценили дороже золота (оно встречается реже) и перед захоронением «кладов» часть серебряных вещей ритуально сжигали. Шедеврами троянского ювелирного искусства считаются две золотые диадемы — большая и малая. Обе изготовлены из многих тысяч деталей: колечек, собранных в цепочки, ромбических бляшек, символических фигурок Великой богини, листиков, покрывающих цепочки снаружи. Малая диадема — ажурная и лёгкая, у неё нечётное число височных подвесок (по семь с каждой стороны). Нечётное число в древности считалось мужским — у греков оно посвящалось богу света Аполлону. Большая диадема, напротив, более массивная, с длинными подвесками, число которых чётное (по восемь с каждой стороны). Она предназначалась для женщины. Диадему устилают крошечные золотые листики, образующие плотный покров. Кроме того, у неё нет собственно ленты, повязываемой вокруг головы. Её заменяет цепочка. Вероятно, эти две диадемы надевали в торжественных случаях троянские царь и царица. Золотые диадемы, поблёскивавшие многочисленными бляшками и подвесками, обрамляли лица правителей, чета которых представала отражением небесной пары — Солнца и Луны. По-видимому, их носили на высоких шапках-коронах.

Четыре топора-молота, найденные Шлиманом, в древности насаживались на деревянные стержни. Они использовались в ритуальных церемониях — очевидно, во время жертвоприношения, как о том свидетельствуют греческие мифы. Один топор, имеющий следы износа, сделан из афганского лазурита: он тёмно-синий, с изящными бежевато-золотистыми прожилками. Другие три выточены, вероятно, из местных камней — разновидностей нефрита и жадеита благородного зелёного тона, с вкраплениями. Все четыре предмета очень большие, в длину достигают четверти метра, на двух найдены следы обкладки золотым листом. Строгость форм и совершенство пропорций кажутся невероятными. Однако ещё более загадочны способы, которые применялись в III тысячелетии до н. э., чтобы столь идеально отшлифовать и отполировать изделия, — топоры из «кладов» сверкают, как зеркало. Этим великолепным троянским находкам нет аналогов в искусстве древности.

Так, во дворце Пилоса на стенах комнаты, смежной с центральным залом, была изображена священная процессия, ведущая на заклание быка. Огромное животное подавляет маленькие фигуры людей. Приёмы такого рода, используемые на ранних этапах развития живописи, на Крите уже не встречались. Здесь же чувствуется грубоватая и менее искусная, даже отчасти «варварская» рука.

В другой знаменитой фреске из дворца в Тиринфе — «Орфей» — заметно несоответствие маленькой фигуры музыканта и огромной тяжеловесной птицы. Могучий летящий голубь кажется фантастическим гигантом, музыкант же мал и беспомощен. Реальные соразмерности вещей нарушены из-за их смыслового неравенства. Голубь, очевидно воплощающий небесное божество (Афродиту, как позднее у эллинов), для художника значительно важнее смертного человека. Диспропорции такого рода тем более заметны, что в росписи отсутствует природная среда — тот пейзаж, полный звуков и запахов трав, который был так любим в искусстве критян. Нейтральный одноцветный фон, на котором разворачивается сюжет, остаётся немым и непроницаемым. Персонажи росписи — охотники или воины, герои новых, микенских тем, отсутствовавших у минойцев, показаны неловкими, застывшими.

Ведущая тема критских росписей — изображение священной процессии — продолжает существовать и в микенское время. Однако прежде богиню-жрицу чествовали юноши, а теперь только девушки несут дары своей владычице. Мужское начало резко усилилось в искусстве микенского времени. В соответствии с традицией, донесённой «Илиадой» Гомера, в этом обществе господствовал мужчина, отец, глава рода. У минойцев же был, судя по всему, матриархат — власть женщины в роду.

Образ женщины, внешне следующий минойской традиции, тоже понимается иначе. Одна из фигур в тиринфском дворце, так называемая «Тиринфянка», — отдалённое эхо кносской «Парижанки». Сохранились постановка фигуры в профиль, одежда и даже причёска. Однако трепет жизни совершенно исчез из росписей. Плотные, словно эмалевые краски заполняют участки рисунка, подчёркнутые контурами. Вместо живых и чувственных образов, ещё недавно царивших в минойской живописи, на фресках появились застывшие, подчёркнуто декоративные, стилизованные формы.

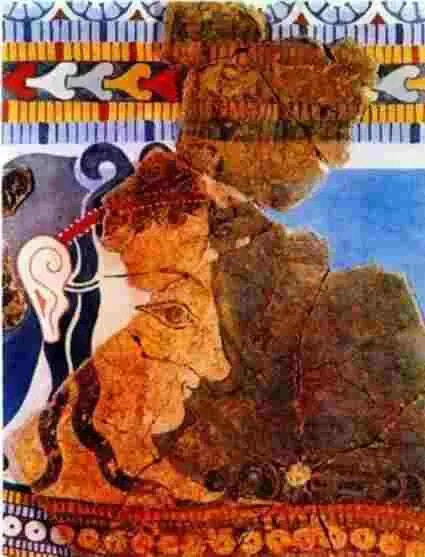

Ещё сильнее различия в минойской и микенской живописи выражены в фигуре «Микенянки» — фрагменте фрески, найденной в одном из домов «нижнего города» Микен. Это изображение гораздо больше отличается от критского, чем «Тиринфянка». Компактная головка, крутые, сильно развёрнутые плечи и совершенно иной профиль, с коротким носиком и тяжёлым подбородком, создали образ микенской аристократки, яркий и резковатый. Голубовато-синие, насыщенные краснопорфировые, нежные серебристые и палевые тона сменились горячими жёлтыми, ярко-красными, глухими чёрными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: