Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

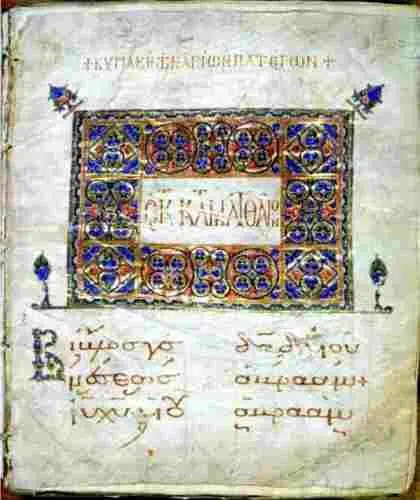

Чувственной прелестью античности дышат и художественные формы памятника. Царь Давид в светлом коротком одеянии, обнажающем ноги, с лирой на коленях сидит в естественной и свободной позе, полуотвернувшись от зрителя; столь же непринуждённо облокотилась на его плечо сидящая рядом девушка. Под одеянием — пеплосом, открывающим руки и часть груди красавицы, ощущаются почти скульптурные формы совершенного тела; возле фигуры надпись: «Мелодия». Миниатюрист не мог передать звуки, издаваемые лирой псалмопевца, но таким образом дал зрителю понять, что они прекрасны. Вокруг Давида бродят овцы, козы, здесь же сидит собака, придавая миниатюре вид натурной зарисовки. А в глубине видны загородная патрицианская вилла и декоративная колонна, увенчанная вазой.

«Македонское возрождение» проявилось и в прикладном искусстве. В императорских мастерских изготовляли ларцы для драгоценностей и благовоний, украшенные пластинами слоновой кости. Византийские прелестницы, причёсываясь и наряжаясь, любовались мифологическими героями и даже богами, вырезанными на стенках и крышке ларцов. Зевс в облике быка похищал Европу, Беллерофонт поил из источника крылатого Пегаса, водили хороводы кентавры… Трудно сказать, как молодая христианка должна была воспринимать, например, изображение триумфа Диониса, ведь дионисийские игры и таинства давно были сурово осуждены Церковью за кощунственность и непристойность. Но, очевидно, в сознании образованного знатного человека греческие мифы оставались лишь культурным символом, а не живой религией, противостоящей христианству.

В архитектуре в это время был создан один из наиболее изысканных образцов крестово-купольного храма, получивший название храма «на четырёх колонках». Его примером может служить северная церковь константинопольского монастыря, построенного сановником Константином Липса (908 г.), вероятно посвященная Богоматери. Величественность Софии сменилась в ней хрупкой миниатюрностью, создающей иной, но не менее совершенный архитектурный образ. Подкупольные арки опираются на довольно тонкие, отдельно стоящие колонны. Пространство свободно обтекает их, словно изливаясь из купола и заполняя собой всё здание. Более того, кажется, будто здание и есть пространство: стены, прорезанные гигантскими окнами, элементы внутренней конструкции, тонкие и лёгкие, не столько формируют или расчленяют пространственный объём, сколько деликатно обозначают его границы. Пожалуй, ни в какой другой архитектуре зодчим не удалось добиться такого полного отражения в материи духовного начала. Может быть, даже сама София Константинопольская уступает в этом отношении храмам «на четырёх колонках»: в интерьере Софии масса просто скрыта, а в церкви монастыря Липса она преображена.

Материальная оболочка трансформируется, растворяется благодаря обилию света, проникающего через широкие проёмы в стенах и окнах в куполе. Солнечные лучи играют на степах, освещая удивительную по тонкости исполнения мраморную резьбу: пальметты (франц. palmett; украшения в виде пальмового листа), кресты, кружево капителей… Благодаря ей внутреннее пространство храма напоминает драгоценный балдахин, вознесённый над молящимися, а точнее над амвоном — небольшим возвышением в центре здания храма. Амвон, символизирующий собой горы, с которых проповедовал Христос, находился прямо под главным куполом. Он имел важное значение при богослужении: с него произносили проповеди, читали Евангелие, пели псалмы. Большой амвон в Софии Константинопольской был окружён восемью колоннами, несущими крышу — киворий; по размеру он, пожалуй, был сопоставим со всей церковью монастыря Липса.

Миниатюрность форм монастырского храма отражает не только аристократическую любовь византийцев к ювелирным предметам. Сама Византийская империя в этот период сжалась под ударами воинственных соседей, из огромной державы превратившись в государство средних размеров. Строительство больших храмов уже требовало чрезмерного напряжения сил. Однако став рядовой по величине, Византия отнюдь не стала заурядной: наоборот, отпадение провинций, всегда склонных к архаичным формам, способствовало кристаллизации величайшего искусства.

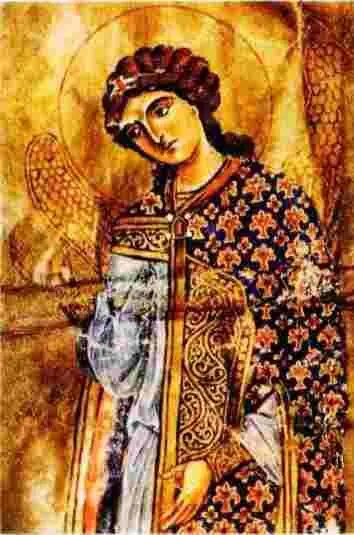

Конечно, в Македонский период речь не шла о настоящем возрождении античности: духовное искусство христианства должно было утверждать свои идеалы. Разновременные мозаики Софии Константинопольской, создававшиеся с конца IX до середины XII в., наглядно показывают процесс изживания античной чувственности. По сравнению с мозаикой Богоматери в апсиде другая мозаика, над входом в храм, кажется более плоскостной и грубоватой. Она изображает императора Льва VI, преклонившего колени перед восседающим на престоле Иисусом Христом. Поскольку Лев VI правил с 886 по 912 г., его портрет мог появиться здесь только в это время. Фигура Христа представлена строго в фас, императора — в профиль (только его лицо слегка повёрнуто к зрителю). Мелкие и запутанные складки одеяний Христа делают его фигуру бесплотной; плоской выглядит и одежда императора, старательно расчерченная геометрическим орнаментом. В свободном расположении кубиков мозаики тем не менее уже чувствуется тенденция к упорядочению мозаичных рядов. Лицо Льва, прозванного Мудрым за любовь к богословию и сочинению стихов, решено схематично: длинный широкий нос, большие глаза с опущенными внешними концами, тёмные полосы бровей и совершенно геометрическая ушная раковина гораздо меньше похожи на портрет реального лица, чем более ранние изображения апостолов и Отцов Церкви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: