Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

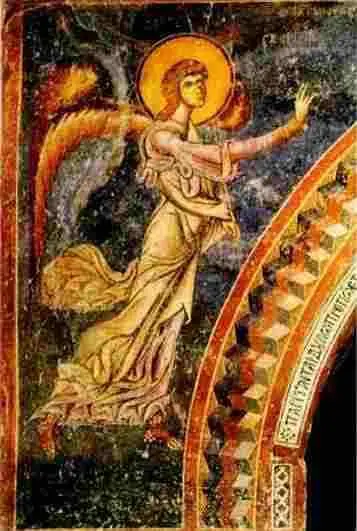

В XIV столетии в сербской живописи снова ощутилось дыхание возродившейся Византии. Фрески церкви святых Иоакима и Анны в Студенице (1314 г.) напоминают одну из вершин искусства Палеологовской эпохи — мозаики церкви монастыря Хора. К византийскому зодчеству, хотя и в упрощённом варианте, восходит также архитектурное решение этой небольшой бесстолпной постройки. Но большая часть сербских росписей XIV в. утратила былую монументальность и сдержанную классичность форм. Художников увлекал подробный сюжетный рассказ, а также возможность передавать сложные символические тексты посредством живописи. Стремление к иллюстративности превращает росписи храмов в ряды развешенных на стенах икон, как, например, в церкви Спаса в Дечанах (1335–1350 гг.). Поскольку сербские церкви XIV столетия, словно соперничая с готическими соборами, становятся всё выше, верхние ярусы росписей становятся почти нечитаемыми, как будто они предназначены не для взоров смертных, а для вышнего Бога.

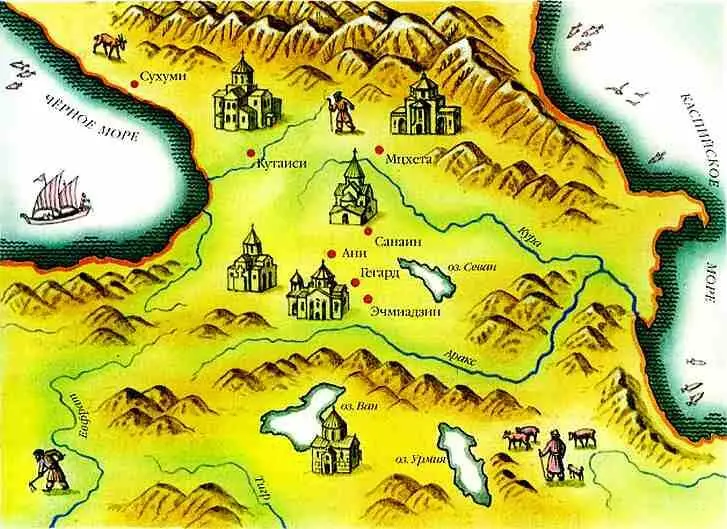

Армения

Если Болгария и Сербия занимали относительно срединное положение между православным Востоком и католическим Западом, хотя и явно склонялись в сторону первого, то в Закавказье дело обстояло иначе. Армения избрала христианство государственной религией в 391 г., т. е. раньше, чем Византия. Новая вера пришла сюда из Сирии, поэтому даже переводы богослужебных книг делались не с греческих, а с сирийских текстов. А в Сирии тогда были сильны позиции монофизитов (от греч. «монос физис» — «единая природа»; основатели этой ветви христианства учили, что Христос лишь внешне был человеком, природа же Его являлась целиком Божественной). И хотя монофизитство в 451 г. признали ересью на IV Вселенском соборе (Халкидонском), Армянская Церковь осталась монофизитской. Поэтому в армянском искусстве почти полностью отсутствовали монументальные росписи и иконопись: ведь Божественная природа неизобразима материальными средствами. Правда, в Армении существовало искусство книжной миниатюры, но вынужденная изоляция от «больших» жанров живописи замкнула её в рамках местной традиции, связанной с архаическим искусством малоазийских провинций Византии. Армянским миниатюристам удавалось создавать иногда очень выразительные и высокохудожественные произведения, однако ведущим видом искусства в Армении стала архитектура.

Очевидно, первые базиликальные армянские храмы строили сирийские мастера. Затем в архитектуре Армении появились также распространённые в Сирии купольные базилики и их своеобразная упрощённая разновидность — купольные залы. Зальная церковь представляет собой простое прямоугольное помещение, где купол опирается на толстые столбы-пилоны, пристроенные к стенам. Здания подобного типа меньше страдали от землетрясений, которые были бичом этой горной страны. Начиная с VII в. известны многочисленные центрально-купольные армянские храмы, имеющие в плане крестообразные, четырёх- или даже восьмилепестковые очертания. Они также восходят к сирийским вариантам, но отличаются удивительным совершенством и разнообразием воплощений. Например, церковь Святого Рипсиме в Эчмиадзине (618 г.) в наружных очертаниях представляет прямоугольный объём, в который врезаны глубокие треугольные в плане ниши. Изнутри в этот объём искусно вписаны четыре прямоугольных угловых придела и центральное восьмилепестковое пространство, перекрытое куполом. «Лепестки» не равны по ширине и глубине, поэтому их венец, окружающий центральное ядро, асимметричен: кажется, что храм живет и дышит, его интерьер движется, перетекает между пластичными, упругими стенами, то сжимая, то раздвигая их.

Константинопольские импульсы с трудом доходили до этой далёкой окраины православного мира, а если и доходили, то преображались почти до неузнаваемости. Некоторые исследователи полагают, что в основе Звартноца (641–661 гг.) — самого знаменитого армянского храма Святого Григория — лежит образ собора Софии Константинопольской. Это представляется вполне возможным, поскольку заказчиком храма был глава Армянской Церкви католикос Нерсес III — армянин, воспитанный в Греции, воспринявший византийскую культуру и до принятия духовного сана служивший в армии императора. Он принадлежал к халкидонитам — армянам, принявшим постановление Халкидонского собора и отошедшим от монофизитства (до вступления на патриарший престол он скрывал свои взгляды). Нерсес добивался того, чтобы Армянская Церковь воссоединилась со Вселенской Христианской Церковью, тогда ещё не разделившейся на восточную и западную, часто бывал в Константинополе, и его не могли не впечатлить величественные формы главного собора Византийской империи. Однако внешне собор Звартноца оказался далёк от прославленного прототипа. Трёхъярусная ротонда (круглая в плане постройка) сложной конструкции, украшенная аркадами, внутри имела прекрасную колоннаду, в плане образовывавшую четырёхлистник. На капителях простирали крылья каменные орлы. Нерсес, прозванный Строителем, не собирался возводить копию константинопольской постройки: просто главе Армянской Церкви — католикосу хотелось воплотить дух великого храма, и его мастера блестяще справились с этой задачей.

С середины VII в. Армения подпала под власть Арабского халифата, и строительная деятельность в ней замерла до X столетия — времени образования независимых армянских государств. Самым значительным из них было Анийское царство, где утвердилась династия Багратидов. Столицу Ани обнесли мощными укреплениями, её собор выстроил архитектор Трдат, до того прославившийся восстановлением Святой Софии Константинопольской. Храм дал трещину после землетрясения. В анийском соборе чувствуется наслаждение самоценной красотой архитектурной формы, что говорит о свободе зодчего от ограничений, налагаемых материалом, и высочайшей степени его мастерства. А в рядовых храмах Ани возродилась традиция «купольной залы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: