БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Но)

- Название:Большая Советская энциклопедия (Но)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Но) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (Но) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С. А. Погодин.

Номенклатура органических соединений(Н. о. с.). В начальный период развития органич. химии вещества получали случайные, тривиальные назв., основой которых служили природные источники, характерные свойства веществ, имена учёных. Такие назв. в ряде случаев сохранились и до сих пор.

Научное название органического вещества должно отражать его химическое строение. Для этого употребляют сложные слова-названия, построенные по определённым правилам из обозначений более простых составных частей соединения и цифр или букв, указывающих расположение этих частей. Первой была постепенно сложившаяся во 2-й половине 19 в. рациональная номенклатура. Основу рационального названия составляет простой (но не обязательно первый) член данного гомологического ряда ; названия «достраивают», указывая дополнительно (в приставке) имеющиеся радикалы и др. структурные части; их положение обозначают греческими буквами. Примерами могут служить следующие названия (принятая за основу названия часть молекулы выделена в формулах пунктиром):

Метилбензинуксусная кислота,

a-метилгидрокоричная,

a-бензилпропионовая.

В зависимости от выбранной основы названия одно вещество может иметь и несколько рациональных названий, как в примере V.

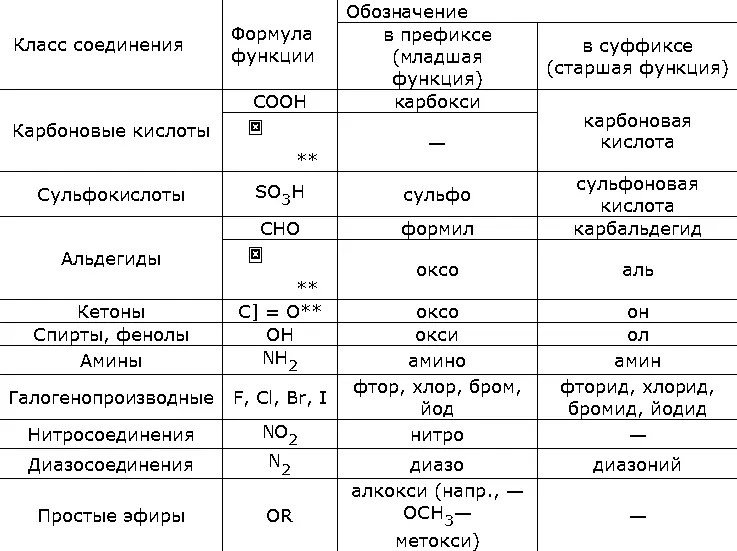

Рациональная номенклатура под названием «радикально-функциональной» стала составной частью современной Н. о. с. — правил Международного союза чистой и прикладной химии (правил IUPAC), принятых в 50—60-х гг. 20 в. Другая составная часть этих правил — заместительная номенклатура, представляет собой дальнейшее развитие Женевской и Льежской номенклатур. Основой названия по заместительной номенклатуре служит главная углеродная цепь и главная функциональная группа (функция, см. таблицу 3 ). При помощи специальных приставок и суффиксов указывают имеющиеся в формуле дополнит, радикалы, кратные связи, др. функции. Их число обозначают соответствующими числительными (ди-, три-, тетра- и т. д.), а положение — номером соответствующего атома главной цепи. Последнюю обозначают корнем названия соответствующего углеводорода (C 1— мет, C 2— эт; C 3— проп.; C 4— бут, C 5— пент и т. д.), характер углерод-углеродных связей — суффиксами — ан (насыщенная цепь), — ен (двойная связь), — ин (тройная связь), боковые цепи — названиями соответствующих радикалов. Приведённые выше соединения получат по заместительной номенклатуре IUPAC след. на звания: (I) — 2,2-диметилбутан; (II) — бутен-2; (III) — бутанол-2; (IV) — 4-фенил-бутен-3-он-2; (V) — 3-фенил-2-метилпропановая кислота.

В названии соединений с несколькими разными функциями в суффиксе оставляют обозначение только главные функции, а остальные, как и боковые цепи (радикалы), перечисляют в приставке (префиксе). При этом одна и та же функция в суффиксе (как старшая) и в префиксе (как младшая) имеет разные обозначения ( см. таблицу 3 ).

Табл. 3. — Обозначение наиболее часто встречающихся функций

*Функции расположены в порядке убывания старшинства.

**При употреблении этого варианта названий углерод функциональной группы (отделённый условно квадратной скобкой) считается составной частью углеродной цепи.

Примерами таких названий могут служить:

3-окси-3-метилбутанон-2

2-амино-3-окси 4,4,4-трихлорбутановая кислота

По соответствующим правилам строят названия циклических (алициклических, ароматических, гетероциклических) и элементоорганических соединений, стереоизомеров. Часто при этом используют т. н. заменительную номенклатуру (а-номенклатуру), по которой стоящие в цепи неуглеродные атомы обозначают корнями их латинских названий с окончанием «а», например:

3,6-Диоксагептановая кислота

7-Азабицикло[2.2.1] гептан

Международные правила не фиксируют деталей написания названий (слитно или через чёрточки, расположение цифровой части, употребление точек или запятых и т. д.), оставляя это на усмотрение отдельных стран в соответствии с языковыми особенностями и традициями.

Лит.: Справочник химика. [Дополнительный том], Л., 1968; Номенклатура органических соединений, М., 1955.

В. М. Потапов.

Номенклат уры

Номенклат урыв ботанике, зоологии и микробиологии, системы научных названий для любых таксономических групп — таксонов. При всём многообразии органического мира Н. обеспечивает единство и стабильность научных названий животных, растений, микроорганизмов, от самых низших — внутриподвидовых категорий до самых высших — царств (см. Систематика ). Для одного и того же таксона Н. установлено только одно название. Выбор единственного правомочного названия определяется правилом приоритета, согласно которому действительным (валидным) считается старейшее из названий, обнародованное в соответствии с правилами Н. (исключения регламентируются особо). Идея бинарной Н. была высказана швейцарским естествоиспытателем К. Геснером (1551—87), а первая попытка ввести её принадлежит швейцарскому биологу К. Баугину (1620); использовали бинарную Н. также французский ботаник Ж. П. Турнефор (1694), английский — Дж. Рей (1682, 1686–1704) и некоторые др. учёные, но непоследовательно, вследствие чего она не вошла в употребление. Современные ботанические и зоологические Н. ведут своё начало от классических работ К. Линнея (середина 18 в.), впервые применившего бинарные, или биноминальные (биномиальные), названия для всех известных ему видов. Название основной систематической категории — вида — состоит из 2 слов: первое — название рода, второе — вида (например, бересклет бородавчатый — Euonymus verrucosa). Систематические категории выше вида (род, семейство и др.) состоят из 1 слова [уни (н) омиальные названия]. В зоологии широко распространены названия из 3 слов — три (н) омиальные (последнее из трёх — название подвида), например крымский благородный олень — Cervus elaphus brauneri. Названия всем таксонам дают на латинском языке, рассматривая их как латинские даже в тех случаях, когда они этимологически связаны с др. языками. Кроме того, в ботанике (начиная с 1935) законная публикация новых таксонов ныне живущих растений должна обязательно сопровождаться описанием (диагнозом) на латинском языке или ссылкой на ранее опубликованное латинское описание.

Н. разрабатывают специальные международные комитеты по номенклатуре; затем их утверждают на международных ботанических и зоологических конгрессах, после чего издают международные кодексы, имеющие силу законодательных документов. Вследствие специфических особенностей культурных растений (в частности, наличия у них множества культиваров, т. е. сортов и сортогрупп) разработан Международный кодекс для культурных растений. Особый кодекс существует и для Н. бактерий и др. микроорганизмов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: