БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Пр)

- Название:Большая Советская энциклопедия (Пр)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Пр) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (Пр) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Исчисление П. з. применяется при сравнении вариантов капитальных вложений, необходимых для решения данной хозяйственной задачи. Лучший из числа сравниваемых вариантов определяется по наименьшим П. з. Экономический смысл расчёта П. з. заключается в следующем. Наивыгоднейший вариант в большинстве случаев не является вариантом, требующим минимум текущих затрат. Обычно вариант, дающий наименьшие текущие затраты, требует более крупных капитальных вложений. Например, наименьшие текущие затраты получаются при замене ручного труда механизмами, но это требует капитальных вложений в механизацию. Величина капитальных вложений имеет большое значение при выборе вариантов, поскольку фонд накопления в народном хозяйстве ограничен. Поэтому нужно выбирать вариант, дающий оптимальное (при данных условиях) соотношение между текущими затратами и капитальными вложениями. Для этого капитальные вложения приводятся к годовой размерности пропорционально годовой доле нормативного срока окупаемости  или коэффициенте эффективности Е н. После этого приведенные вложения суммируются с текущими затратами. Например, если надо выбрать наиболее эффективный тип станка из 3 возможных, цена которых (включая монтаж) составляет 50, 60 и 70 тыс. руб., а текущие годовые затраты на производство продукции при применении каждого станка равны соответственно 40, 35 и 30 тыс. руб., то величина П. з. при нормативе эффективности 0,12 (согласно Типовой методике определения эффективности капитальных вложений) составит: 50×0,12 + 40 = 46 тыс. руб., 60×0,12 + 35 = 42,2 тыс. руб. и 70×0,12 + 30 = 38,4 тыс. руб. Наименьшая величина П. з. получается по 3-му варианту, который и должен быть выбран.

или коэффициенте эффективности Е н. После этого приведенные вложения суммируются с текущими затратами. Например, если надо выбрать наиболее эффективный тип станка из 3 возможных, цена которых (включая монтаж) составляет 50, 60 и 70 тыс. руб., а текущие годовые затраты на производство продукции при применении каждого станка равны соответственно 40, 35 и 30 тыс. руб., то величина П. з. при нормативе эффективности 0,12 (согласно Типовой методике определения эффективности капитальных вложений) составит: 50×0,12 + 40 = 46 тыс. руб., 60×0,12 + 35 = 42,2 тыс. руб. и 70×0,12 + 30 = 38,4 тыс. руб. Наименьшая величина П. з. получается по 3-му варианту, который и должен быть выбран.

Величина нормативного коэффициента эффективности зависит от фонда накопления и потребности в капитальных вложениях. Чем больше этот фонд, тем меньшим может быть норматив, и это позволяет вкладывать капитальные вложения в более дорогую и совершенную технику. Чем больше потребность в капитальных вложениях, тем выше должен быть норматив, и приходится привлекать средства в варианты, требующие относительно меньших капитальных вложений.

Включение в состав П. з. части капитальных вложений, соответствующих нормативу капитальных вложений, не имеет целью обеспечить возврат капитальных вложений, т.к. он осуществляется через амортизацию, включаемую в состав текущих затрат. Что касается П. з., то прибавление к текущим затратам части капитальных вложений имеет тот экономический смысл, что позволяет отразить наименьшее увеличение чистой продукции, которое может быть получено в народном хозяйстве за счёт данных капитальных вложений, направленных на увеличение общественного продукта. Этим определяется величина как норматива эффективности при сравнении вариантов Е н, так и величины этого норматива при сравнении разновременных затрат В. Согласно Типовой методике, этот последний норматив принимается равным 0,08. П. з. не являются социалистической ценой производства, поскольку выражение  не есть средняя прибыль, а представляет собой минимальную величину, обратную нормативному сроку окупаемости (см. Окупаемость капитальных вложений ) .

не есть средняя прибыль, а представляет собой минимальную величину, обратную нормативному сроку окупаемости (см. Окупаемость капитальных вложений ) .

П. з. применяются в планировании при выборе вариантов капитальных вложений, новой техники, размещения производства и т.д. Применение П. з. для этих целей было рекомендовано Всесоюзной конференцией по определению экономической эффективности капитальных вложений и новой техники (1958). Эти рекомендации вошли в Типовую методику определения экономической эффективности капитальных вложений. На их основе составлены отраслевые и специальные методики, а также принятые СЭВ методики расчёта эффективности при осуществлении международных мероприятий в мировой социалистической системе.

Лит.: Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений, М., 1969: Хачатуров Т. С., Экономическая эффективность капитальных вложений, М., 1964; его же, Совершенствование методов определения эффективности капитальных вложений, «Вопросы экономики», 1973, № 3; Красовский В. П., Проблемы экономики капитальных вложений, М., 1966.

Т. С. Хачатуров.

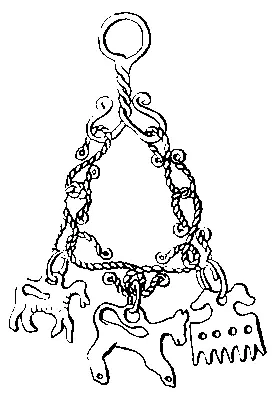

Привески

Приве'ски, вид подвесных украшений к одежде, сбруе, утвари и т.д. Делались из кости, дерева, раковин, металла. П. служили также амулетами . Древнейшие П. относятся к эпохе палеолита (зубы животных, раковины). В эпоху бронзы распространились П., имевшие магическое значение, связанные с культами Солнца, Луны (круглые солнечные знаки, лунницы ) и пережитками тотемизма (зооморфные П.). П. бытовали и на Руси в 10—13 вв. (лунницы, П.-коньки, П. в виде водоплавающей птицы, предметов быта, оружия). Особую группу представляли бубенчики и шумящие П., якобы отпугивавшие злых духов; они были распространены у многих народов.

Металлическая привеска из Харлаповского могильника в Смоленской области. 12—13 вв.

Прививки в растениеводстве

Приви'вки в растениево'дстве, трансплантация, пересадка веточки (черенка) или почки (глазка) одного растения ( привоя ) на другое ( подвой ) . Камбий подвоя и привоя тесно соприкасаются один с другим, вследствие чего происходит их полное срастание. Образуется единый, нормально функционирующий растительный организм. Прививка — один из важнейших способов вегетативного размножения сортов плодовых пород. Кроме того, её применяют для сохранения сортовых особенностей многолетних растений; замены подвоя (который не приспособлен к данным почвенно-климатическим условиям) или привоя более хозяйственно-ценным, зимостойким, устойчивым к болезням и вредителям; ускорения начала плодоношения; лечения растений с поврежденной корой; создания декоративных стелющихся и карликовых форм растений. Известно несколько сотен способов прививок, но в производстве применяют всего 10—15. Для прививки плодовых пород используют окулировку, прививку черенком, дудкой (кольцом коры с почкой), сближением, прорастающим семенем за кору подвоя и др.; для травянистых растений — частями плодов, клубней и луковиц, пересадкой зародышей одного семени на др. Зимнюю прививку проводят в период вегетационного покоя, обычно во 2-й половине зимы, в помещении; весеннюю — с марта по июнь; летнюю — с июня по сентябрь. Все прививки за кору подвоя (в т. ч. и окулировку) проводят в период активной деятельности камбия др. способами — в более ранние сроки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: