БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Пр)

- Название:Большая Советская энциклопедия (Пр)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Пр) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (Пр) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Простетическая группа

Простети'ческая гру'ппа,органические соединение небелковой природы, входящее в состав сложных белков — протеидов . В ферментативном катализе П. г. обычно называют коферменты , прочно связанные с белковой частью биокатализатора ( апоферментом ) и остающиеся присоединёнными к молекуле белка в течение всего каталитического акта (например, липоевая кислота , рибофлавин , биотин , гемы и др.). Этим П. г. отличаются от коферментов-переносчиков, действие которых связано с их переходом от одной молекулы фермента к другой. Однако это разграничение часто условно, т.к. одно и то же соединение, например флавинадениндинуклеотид , действует в одних случаях как типичный диссоциирующий кофермент, в других — остаётся прочно связанным с белком.

Простиль

Про'стиль(от греч. pró — впереди и stýlos — колонна), тип античного храма. П. — прямоугольное в плане, как правило, небольшое здание с одним рядом колонн на главном фасаде.

Простиль. План.

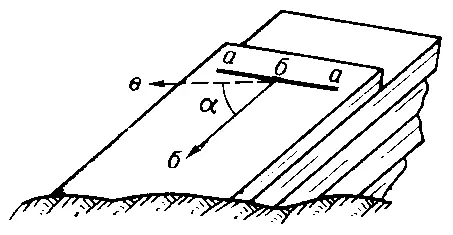

Простирание и падение

Простира'ние и паде'ние(геологические), характеристики положения (элементы залегания) слоя горных пород, кровли магматического массива, жилы и др. геологических тел, а также различных поверхностей (например, поверхности тектонического разрыва) относительно сторон горизонта и горизонтальной плоскости. Простирание — линия пересечения поверхности слоя (горной породы или др. геологического тела), находящейся в наклонном или вертикальном положении, горизонтальной плоскостью. Направление простирания выражается азимутом. Падение — линия в плоскости слоя (или др. геологического тела), проведённая перпендикулярно к простиранию в направлении наклона слоя (линия наибольшей крутизны). Ориентировка линии падения определяется её азимутом и углом падения. Азимут измеряется по проекции линии падения на горизонтальную плоскость; угол падения заключён между линией падения и её горизонтальной проекцией.

П. и п. измеряют горным компасом или устанавливают по геологической карте, разрезам, буровым скважинам, горным выработкам, геофизическим данным и по изображениям слоев на аэрофотоснимках. См. также Залегание горных пород .

А. Е. Михайлов.

Элементы залегания слоя: аа — линия простирания; бб — линия падения; вв — проекция линии падения на горизонтальную плоскость; a — угол падения.

Проституция

Проститу'ция(позднелат. prostitutio, от лат. prostituo — выставляю для разврата, бесчещу), вид социально-отклоняющегося поведения. П. — исторически обусловленное социальное явление, возникшее в классово антагонистическом обществе и органически ему присущее. Известно о существовании П. уже в рабовладельческих государствах, начиная с 3—2 вв. до н. э. Значительное распространение П. получила в Древней Греции и Риме, где были созданы многочисленные дома терпимости (лупанарии). П. существовала и в эпоху феодализма. Она распространена в современных буржуазных государствах, несмотря на формальные меры по её ограничению.

В СССР с победой Великой Октябрьской социалистической революции были ликвидированы коренные причины П. В первые же годы существования Советского государства была осуществлена целенаправленная программа воспитательных, медицинских, правовых мер по устройству, оказанию социальной помощи женщинам, ранее занимавшимся П., а равно по устранению обстоятельств, способствовавших П. В конце 1919 была создана Комиссия по борьбе с П. при Наркомздраве, а затем Междуведомственная комиссия по борьбе с П. при Наркомсобесе с отделениями в губерниях. В 30-е гг. П. как распространённое социальное явление была ликвидирована. Отдельные проявления П. носят локальный характер и рассматриваются как форма паразитического существования. За вовлечение несовершеннолетних в П., а также за сводничество и содержание притонов разврата, за заражение венерическими болезнями советское законодательство устанавливает уголовную ответственность.

Простое вещество

Просто'е вещество',простое тело, однородное вещество, состоящее из атомов одного химического элемента; форма существования химического элемента в свободном состоянии. Например, П. в. алмаз, графит, уголь состоят из атомов элемента углерода, но отличаются по своему строению и свойствам. Обыкновенный кислород O 2и озон O 3состоят из атомов элемента кислорода, но обладают неодинаковой молекулярной массой и резко различаются по свойствам. Однако даже в современной литературе понятия П. в. и химический элемент нередко смешиваются, вследствие того, что в большинстве случаев химические элементы и образуемые ими П. в. носят одно и то же название. Особые названия или буквенные обозначения имеются лишь для элементов, существующих в виде различных модификаций (см. Аллотропия , Полиморфизм ), например белый, красный, чёрный фосфор , белое и серое олово (b-Sn, a-Sn).

Простое воспроизводство

Просто'е воспроизво'дство,см. в ст. Воспроизводство .

Простое товарное производство

Просто'е това'рное произво'дство,см. Товарное производство .

Простое число

Просто'е число',целое положительное число, большее, чем единица, не имеющее других делителей, кроме самого себя и единицы: 2, 3, 5, 7, 11, 13,... Понятие П. ч. является основным при изучении делимости натуральных (целых положительных) чисел; именно, основная теорема теории делимости устанавливает, что всякое целое положительное число, кроме 1, единственным образом разлагается в произведении П. ч. (порядок сомножителей при этом не принимается во внимание). П. ч. бесконечно много (это предложение было известно ещё древнегреческим математикам, его доказательство имеется в 9-й книге «Начал» Евклида). Вопросы делимости натуральных чисел, а следовательно, вопросы, связанные с П. ч., имеют важное значение при изучении групп ; в частности, строение группы с конечным числом элементов тесно связано с тем, каким образом это число элементов (порядок группы) разлагается на простые множители. В теории алгебраических чисел рассматриваются вопросы делимости целых алгебраических чисел; понятия П. ч. оказалось недостаточным для построения теории делимости — это привело к созданию понятия идеала . П. Г. Л. Дирихле в 1837 установил, что в арифметической прогрессии а + bx при х = 1, 2,... с целыми взаимно простыми а и b содержится бесконечно много П. ч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: