Издательство «Азбука» - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-395-00028-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Азбука» - Мы – славяне! краткое содержание

Мария Семёнова – автор знаменитого романа «Волкодав» и множества других исторических и приключенческих книг – увлекательно и доступно рассказывает о древних славянах. Это не научная книга в том понимании, какое обычно содержит в себе любое серьёзное исследование, а живое и очень пристрастное повествование автора, открывшего для себя удивительный мир Древней Руси с его верованиями, обрядами, обычаями, бытом… Читатели совершат интереснейший экскурс в прошлое нашей Родины, узнают о жизни своих далёких предков, о том, кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели постоять за себя и свой род на поле брани. Немало страниц посвящено тому, как и во что одевались славяне, какие украшения носили, каким оружием владели. Без преувеличения книгу Марии Семёновой можно назвать малой энциклопедией древних славян. Издание содержит более 300 иллюстраций, созданных на основе этнографического материала.

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

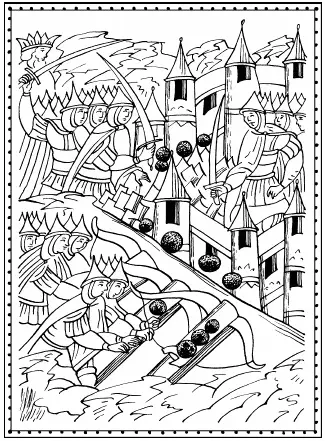

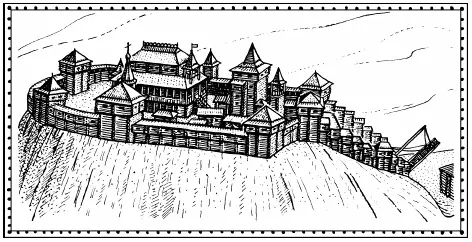

К магической функции ворот относятся и известные из истории случаи, когда их створки обивали доспехами, снятыми с побеждённых противников. Латы ведь были не просто железом (об этом упоминается в главе «Кольчуга»). Такое использование их победителями говорило ещё и о духовном торжестве над врагом. Волшебная сила доспехов ставилась на службу крепости, которую их прежние хозяева так и не смогли взять…

Иногда ворота вели сквозь стену прямо внутрь крепости. В некоторых случаях разомкнутые концы стены заходили один за другой: проломив ворота, враги оказывались в коридоре меж двух стен и, как правило, подвергались безжалостному расстрелу. Бывало даже, узнав, что ворота ведут в подобный «коридор смерти», нападающие оставляли их в покое, предпочитая лезть через стену где-нибудь в другом месте…

Деревянные крепости Древней Руси исправно несли службу, пока под их стенами не появились монголо-татарские завоеватели, применившие техническую новинку – стенобитные орудия, предназначенные для метания тяжёлых камней с помощью длинного рычага. По мнению учёных, до той поры стенобитные машины на Руси не были известны. Наши предки назвали эти механизмы словом «порок», что значило «вред», «повреждение», «изъян»; название говорило само за себя… Сравним прилагательное «порокий» – «жёсткий», «тягостный». Было и наречие «пороко» – «трудно», «сурово»… Героизм русских воинов и простых жителей, защищавших родные города, общеизвестен. Даже машины-«пороки» не приносили захватчикам лёгких побед. Не случайны летописные рассказы о том, как, взяв наконец город, пришельцы заставляли уцелевших жителей сжигать деревянные части стен и растаскивать земляные валы. Страшный опыт, однако, скоро пошёл впрок. Минуло время, и на стенах русских крепостей тоже появились метательные машины. А ещё через некоторое время по всей Руси начали расти каменные города…

Село, деревня, весь…

Чем отличается село от деревни? С точки зрения словарей современного русского языка, в основном размерами: «Деревня – крестьянское селение… село – большое крестьянское селение (в настоящее время – административный центр сельского района)» (Словарь С. И. Ожегова). Недаром термин «деревня» больше присущ северной, лесной полосе, где прежде господствовали малодворные поселения. Зато на юге, в лесостепи, украинские и южнорусские сельские поселения гораздо чаще называются «сёлами». И поселения эти, надо отметить, в большинстве своём крупные. Однако ещё в начале ХХ века разницу между ними усматривали совершенно иную: по мнению тогдашних этнографов и языковедов, «деревня» могла быть сколь угодно велика, но «селом» называлась лишь та, в которой была церковь. Вплоть до того, что несколько деревень, тяготевших к одной церкви, составляли село.

Согласно словарям древнерусского языка, «деревня» и «село» появляются в памятниках письменности начиная с ХIV века. Однако многие учёные настаивают на том, что эти слова гораздо древнее. По их мнению, если в летописи, написанной позднее, какое-то слово употреблено в рассказе о событиях Х века, – значит, в Х веке оно уже существовало. Довольно спорное утверждение…

Но вот какой термин в самом деле бытовал с древнейших времён, обозначая небольшое селение, а также часть города (нередко – образованную влившимся в его состав селением): это – «весь». Теперь его можно услышать лишь в некоторых областях России, да и то изредка. В нашей общеупотребительной речи оно сохранилось разве что в выражении «по городам и весям». А вот в белорусском и польском языках до сих пор уцелели слова «весняк», «веснячка» – «крестьянин», «крестьянка», то есть жители «веси». Слова, близкие «веси» (и с тем же значением), остались и во многих других славянских языках – чешском, словацком, словенском, лужицком. Учёные-этимологи проследили его корни вплоть до древнеперсидского и древнеиндийского. На этих языках, в очень отдалённые времена, оно уже означало «селение, дом».

Но чаще всего, по мнению учёных, сельское поселение Древней Руси называлось тем же термином, что и жившая в нём община, – «вервь» или «печище».

Вервь и печище

Учёные пишут, что на севере Руси «родовое гнездо» именовалось, по-видимому, «печищем». Словари, правда, трактуют это слово скорее как обозначение остатков такого гнезда – по типу «кострища» и «городища». Однако специалисты указывают, что подобное значение не абсолютно, и распространяют это слово как на сам род, так и на место его обитания. «Печище» происходит от слова «печь»; какое значение имела общность очага для членов рода, рассказывает глава «В едином хлебе».

В южных, тяготевших к Киеву областях Древней Руси бытовал термин «вервь».

Учёные спорят о принципах внутренней организации верви: была ли эта община «ещё» чисто семейной или «уже» соседской, где людей объединяли не кровные узы, а место проживания? Особенно настойчивы в споре учёные – сторонники «соседской» гипотезы. Они полагают, что по отношению к родовой общине соседская – безусловный признак прогресса, что в ином случае наши древние предки будут выглядеть «отсталыми» по сравнению с другими племенами. Как будто величие и благородство народа зависит от конкретного варианта общественного устройства или, скажем, от того, построено ли им государство!

Попробовали разобраться в сложном вопросе и языковеды, подробно изучившие слово «вервь».

Выяснилось, что оно отнюдь не случайно созвучно современному «верёвка». Казалось бы, это обстоятельство сразу говорит в пользу «общности места»: дело в том, что самые разные народы, в том числе и славяне, с давних пор измеряли землю «верёвкой» – шнурами определённой длины. Ещё в ХIХ веке в Астраханской губернии существовал термин «верёвка» – 1850 квадратных сажен. О процедуре измерения земли говорили «веровить» и «вервовать». Землемерные верёвки были в ходу у древних шумеров, живших в ХХV веке до нашей эры. Слово «верёвка» (на соответствующих языках, разумеется) присутствует в обозначении некоторых земельных участков, например, в Англии и Голландии. Землемерные верёвки упоминаются в Библии; их порой берёт в руки Сам Господь. Пользовались ими и наши предки славяне.

Однако «верёвка» могла означать не только размеры физического пространства, но и родственную связь! Вот пример: древнерусский синоним «верёвки» – слово «ужик» – имело также значение «родственник». Есть такие соответствия и в других языках. Некоторые индоевропейские слова, прямо родственные «верви», означают «семья», «потомство»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: