Издательство «Азбука» - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-395-00028-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Азбука» - Мы – славяне! краткое содержание

Мария Семёнова – автор знаменитого романа «Волкодав» и множества других исторических и приключенческих книг – увлекательно и доступно рассказывает о древних славянах. Это не научная книга в том понимании, какое обычно содержит в себе любое серьёзное исследование, а живое и очень пристрастное повествование автора, открывшего для себя удивительный мир Древней Руси с его верованиями, обрядами, обычаями, бытом… Читатели совершат интереснейший экскурс в прошлое нашей Родины, узнают о жизни своих далёких предков, о том, кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели постоять за себя и свой род на поле брани. Немало страниц посвящено тому, как и во что одевались славяне, какие украшения носили, каким оружием владели. Без преувеличения книгу Марии Семёновой можно назвать малой энциклопедией древних славян. Издание содержит более 300 иллюстраций, созданных на основе этнографического материала.

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

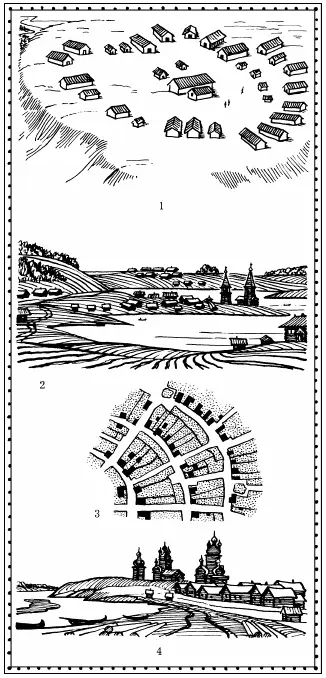

По мнению учёных, кольцевая планировка присуща сёлам, где устраивались погосты. Эти средоточия общественной жизни древности неизбежно становились торговыми и религиозными центрами. Значит, была необходима площадка, где собирался народ, куда свозили дань, вершили суд и расправу, устраивали торг. В христианские времена посередине кольцевого селения иногда помещалась церковь, а также общественные амбары, лавки и мастерские.

Весьма характерны были кольцевые деревни для полабских (то есть живших по реке Лабе – Эльбе) славян. Эти земли принадлежат теперь Германии: славяне издревле жили там бок о бок с германскими племенами и, к сожалению, дело не обходилось без ссор. Круговую деревню легче было оборонять во время набега, а кроме того, вовнутрь круга на ночь загоняли скот – опять-таки ради безопасности, чтобы никто не увёл.

С течением веков кольцевая планировка дала начало лучевой, или радиальной, когда несколько улиц расходятся в стороны от общего центра. Таким образом выстроены многие старинные города, например Новгород и Москва. На планах старой части этих городов видно, что улицы, подобно лучам, разбегаются от крепости-кремля, стоящего посередине.

Очень часто славяне лесной полосы селились на берегу озера или реки. В этом случае избы выстраивались вдоль берега в ряд; такие деревни этнографы называют «рядовыми», или «линейными». Поселения с подобной планировкой прослеживаются начиная с VIII–IХ веков. Как и в последующие времена, наши предки умели точно вписаться в гармонию природы, не увеча её делом своих рук, но украшая. Если селение ставилось на высоком речном берегу (чтобы не достал паводок), избы обращались к воде (как правило, к югу, на «красную», солнечную сторону) лицевой стороной – «челом». Если же для селения был облюбован низкий, широкий берег спокойного водоёма, избы обычно обращались к воде тылом, а между ними и берегом располагались огороды, спускавшиеся вниз. Эти черты и посейчас ещё видны в планировке старинных русских деревень, поскольку тип русской деревни, как говорят учёные, складывался именно в те отдалённые времена.

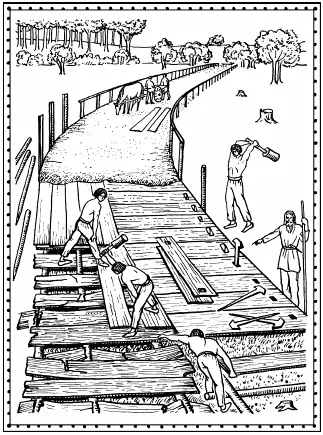

Мостовая

Совсем недавно в моде были рассуждения об «отсталости», «косности» и чуть ли не «дикости» допетровской Руси. Одной из примет этой «отсталости», укоренившейся в литературе, считалась непролазная грязь, якобы царившая на улицах древнерусских городов в непогоду. Однако учёные утверждают: без элементарного благоустройства городские поселения просто не могли бы нормально жить, тем более – развиваться. И действительно: при раскопках были обнаружены инженерные сооружения городского хозяйства, восходящие едва ли не к самому моменту зарождения городов.

Сооружения эти весьма примечательны.

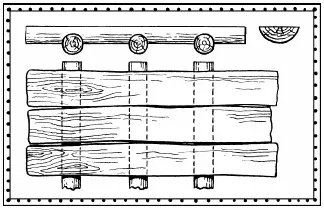

Самые древние из них – это мостовые. Ранние мостовые Новгорода были уложены в 938 году; между прочим, вещей древнее Х века в Новгороде пока не обнаружено. Нет там и более древних мостовых, однако конструкция 938 года не оставляет сомнений, что у их строителей – «мостников» – был уже богатый опыт в делах подобного рода. К тому времени выработалась и наиболее рациональная конструкция: вдоль улицы укладывали три продольные лаги (две по бокам, одну посередине – на расстоянии около 1,5 м друг от друга), сверху же настилали деревянные плахи. Врубая в лаги, плахи тщательно подгоняли одну к другой, чтобы не было щелей, чтобы они не разъезжались и не шевелились под ногами пешеходов, под копытами коней и колёсами телег. Ведь это могло привести к серьёзным увечьям. Иногда поверх плах по бокам укладывали дополнительные продольные брусья наподобие современных поребриков, чтобы колёса не соскальзывали с мостовой.

Применяли и другую конструкцию. Она была более трудоёмкой и требовала больше дерева, зато позволяла совсем избежать тряски при езде. В этом случае на нижние лаги укладывали круглые брёвна, иногда даже не очищенные от коры, а поверх настилали доски, располагая их вдоль улицы.

Уже в ХI веке за состоянием мостовых присматривали особые мастера, производившие в случае надобности мелкий ремонт и получавшие за это плату. А ещё через двести лет в Новгороде был разработан специальный документ – «устав», распределявший площадь мостовых, которые должны были мостить и чинить за свой счёт разные должностные лица и корпорации – например, объединения ремесленников. В ХVI веке в Москве плату за мостовые собирали со всех жителей, вдоль чьих дворов они проходили…

Когда от сырости и времени мостовая прогнивала, настилали новую, причём чаще всего – прямо поверх старой, не снимая досок, не выкорчёвывая вросших в землю лаг. Раскапывая улицы, просуществовавшие несколько веков, археологи обнаруживают целые «слоёные пироги» мостовых. В Новгороде такие «пироги» насчитывают до тридцати слоёв! Интересно, что между пластами брёвен и досок учёные обнаруживают целые залежи… ореховой скорлупы. Тогдашний лес изобильно снабжал людей своими плодами: для наших далёких предков калёные лесные орехи играли ту же роль, что для нас – подсолнечные семечки или жевательная резинка, только были существенно полезнее и вкуснее последней.

Мосты и причалы

В глубокой древности зародились и традиции строительства мостов. Через узкие речушки наводили лёгкие мосты-«лавы» (вспомним «лавку») из двух-трёх рядов брёвен, опиравшихся на сваи. Для удобства пешеходов не забывали и о перилах из жердей. Иногда сваи вбивали прямо в дно, иногда опорой для них служили тяжёлые дубовые колоды, специальными штырями укреплённые на дне. Учёные предполагают, что такая конструкция, помимо прочего, позволяла легко разбирать мост – не только при нападении врага, но и, например, на зиму, чтобы его не унесло и не разбило при ледоходе.

Более солидные водные препятствия требовали, понятно, и более основательных сооружений. Постоянные мосты, такие как Великий мост через Волхов в Новгороде, опирались на самые настоящие быки – городни. Судя по некоторым сохранившимся остаткам, городни древнерусских мостов представляли собой деревянные срубы треугольной формы, которые опускали в реку, располагая одной из вершин против течения, и укрепляли дополнительными брёвнами, наклонно врытыми в дно. Изнутри сруб набивали камнями, а сверху устанавливали особо длинные брёвна, чтобы уменьшить нагрузку на пролёт. Великий мост в Новгороде, сооружённый не позже начала ХII века (в 1153 году его уже чинят), насчитывал почти тридцать городен. Титаническая работа!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: