Издательство «Азбука» - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-395-00028-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Азбука» - Мы – славяне! краткое содержание

Мария Семёнова – автор знаменитого романа «Волкодав» и множества других исторических и приключенческих книг – увлекательно и доступно рассказывает о древних славянах. Это не научная книга в том понимании, какое обычно содержит в себе любое серьёзное исследование, а живое и очень пристрастное повествование автора, открывшего для себя удивительный мир Древней Руси с его верованиями, обрядами, обычаями, бытом… Читатели совершат интереснейший экскурс в прошлое нашей Родины, узнают о жизни своих далёких предков, о том, кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели постоять за себя и свой род на поле брани. Немало страниц посвящено тому, как и во что одевались славяне, какие украшения носили, каким оружием владели. Без преувеличения книгу Марии Семёновой можно назвать малой энциклопедией древних славян. Издание содержит более 300 иллюстраций, созданных на основе этнографического материала.

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

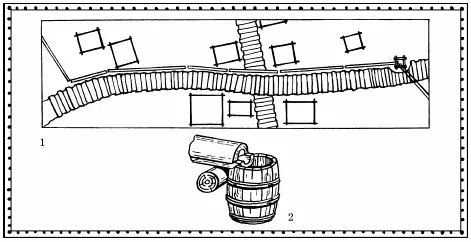

Знала Древняя Русь и наплавные мосты. Их устраивали на плотах, реже – на лодках. Звенья скрепляли толстыми канатами. Такие мосты можно было разводить, пропуская суда, идущие по реке. Или, наоборот, использовать как препятствие для неприятельских кораблей.

Большие, широкие мосты были одним из самых бойких мест средневекового города. Прямо на мосту стояли лари, лавки, палатки, вовсю шла торговля. Тут же рядом женщины полоскали бельё, обменивались новостями…

Если же мост, как в Новгороде, соединял собою разные городские концы (нередко соперничавшие!), мост превращался в арену бурных политических страстей. Здесь происходили ожесточённые выяснения отношений, столкновения, драки, случалось – кого-то сбрасывали вниз, в воду!

С очень ранних времён делались на Руси и причалы – «пристанища», к которым могли подходить лодки и корабли. А вот настоящие деревянные набережные начали устраивать сравнительно поздно, только тогда, когда стала уже ощущаться земельная теснота и паводки, разрушавшие берега, превратились в проблему. Так, в Москве самая древняя набережная относится к ХV веку.

Дренаж и водоснабжение

Другой проблемой многих городов лесной полосы была значительная влажность грунта. Даже кремли-детинцы, которые строили обычно на высоких местах, включали заболоченные участки с родниками. Эти родники давали питьевую воду, что было весьма актуально во время осад, но лишняя сырость была ни к чему. Поэтому вскоре после возникновения городов в них появились дренажные сооружения.

Первоначально для этой цели устраивались канавы, иногда укреплённые жердями и плетнём и обязательно укрытые сверху, чтобы избежать засорения.

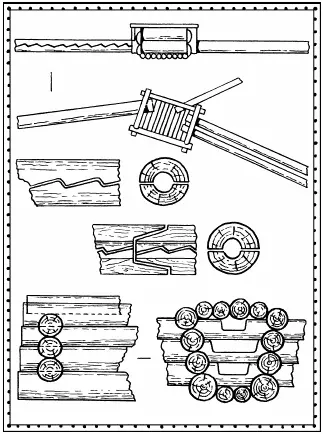

Они отводили излишние грунтовые воды в большие отстойные бочки, специальные колодцы или просто в реку. С ХI века в Новгороде стали применять самые настоящие трубы, сделанные из брёвен, расколотых вдоль, тщательно выдолбленных и вновь скреплённых с помощью берёсты. Впервые обнаружив эти мастерски изготовленные трубы, археологи сначала приняли их за… водопровод!

Колодцы в древнерусских городах сперва делались только внутри крепостей – на случай осады. В летописи рассказывается, как изголодавшиеся защитники города, собрав последние съестные припасы, опустили в колодцы бочки с киселём и медовым напитком, после чего пригласили осаждающих на переговоры и без большого труда убедили их в том, что земля, мол, «сама кормит» горожан, а значит, взять их измором невозможно!

В мирное время воду для домашних нужд брали из реки. Однако потом города начали разрастаться, ходить стало далеко, да и реки постепенно утратили былую хрустальную чистоту. Тогда и принялись делать повсеместно колодцы.

Древнейшие колодцы обязаны своим названием «колоде» – древесному стволу, желательно дубовому, выдолбленному и углублённому в землю до водоносного слоя. В таких «колодезях» зимний лёд сохранялся чуть не до середины лета. Со временем появились и другие конструкции. Если вода располагалась неглубоко, колодец мог представлять собой ничем не укреплённую яму. Чаще, однако, его стены выкладывали горбылём или опускали в землю сруб. Существовало несколько способов возведения такого сруба. В случае, когда глубина колодца была невелика, сруб наращивали сверху, одновременно подкапывая его снизу и предоставляя сооружению оседать под собственной тяжестью. В колодцах значительной глубины сруб наращивали снизу, вставляя через каждые несколько брёвен одно подлинней, чтобы надёжно удержать конструкцию на месте и облегчить её последующий ремонт.

Большинство древнерусских колодцев, построенных таким образом, книзу расширялось, имело форму бутылки. Они хорошо накапливали воду, однако, свалившись туда, выбраться было весьма затруднительно. Поэтому верхнюю часть сруба (а крепостные колодцы бывали размером 4х4 м!) делали достаточно высокой и перекрывали настилом, оставляя небольшое отверстие с крышкой. А над колодезем устраивали навес, обычно на четырёх фигурных столбиках, с затейливой кровлей. Колодцы эти служили истинным украшением городских улиц и дворов.

Литература

Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения) // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. Т. 31. (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия).

Воронин Н. Н. К истории сельского поселения феодальной Руси: погост, свобода, село, деревня. Л., 1935.

Воронин Н. Н. Крепостные сооружения // История культуры древней Руси. М.; Л., 1948. Т. 1.

Древнерусские города. М., 1981.

Дубов И. В. К проблеме «переноса» городов в Древней Руси // Генезис и развитие феодализма в России: Проблемы историографии. Л., 1983.

Дубов И. В. Города, величеством сияющие. Л., 1985.

Карлов В. В. О факторах экономического и политического развития русского города в эпоху средневековья: (К постановке вопроса) // Русский город: Историко-методологический сборник. М., 1975.

Куза А. В. Фортификация // Древняя Русь: Город. Замок. Село. М., 1985.

Куза А. В. Малые города Древней Руси. М., 1989.

Ляпушкин И. И. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства // Материалы и исследования по археологии СССР. 1968. Вып. 152.

Нерознак В. П. Названия древнерусских городов. М., 1983.

Рабинович М. Г. Деревянные сооружения городского хозяйства в Древней Руси // Средневековая Русь. М., 1976.

Рабинович М. Г. Очерки этнографии древнерусского города: Горожане, их общественный и домашний быт. М., 1978.

Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988.

Соколова М. А. К истории слов «город» и «град» // Учёные записки Казанского педагогического института. 1970. Вып. 77.

Успенская А. В., Фехнер М. Ф. Поселения Древней Руси // Очерки по истории русской деревни Х—ХIII веков. М., 1956. (Труды Государственного Исторического музея. Вып. 32).

Фадеев Л. А. Происхождение и роль системы городских концов в развитии древнерусских городов // Русский город: Историко-методологический сборник. М., 1975.

Фроянов И. Я., Дубов И. В. Основные этапы социального развития древнерусского города (IХ—ХII вв.) // Древние города: Материалы к Всесоюзной конференции «Культура Средней Азии и Казахстана в эпоху раннего средневековья». Л., 1977.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: