БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ДИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ДИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Б. К. Вайнштейн.

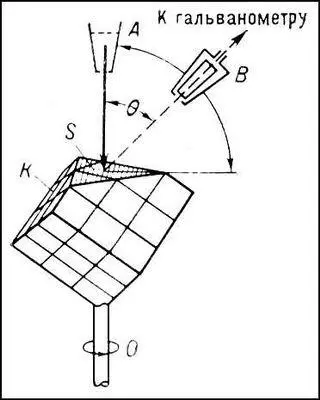

Рис. 2. Схема опыта Дэвиссона — Джермера: К — монокристалл никеля; А — источник электронов; В — приёмник электронов; q — угол отклонения электронных пучков. Пучок электронов падает перпендикулярно отшлифованной плоскости кристалла S. При поворотах кристалла вокруг оси О гальванометр, присоединённый к приёмнику В, даёт периодически возникающие максимумы.

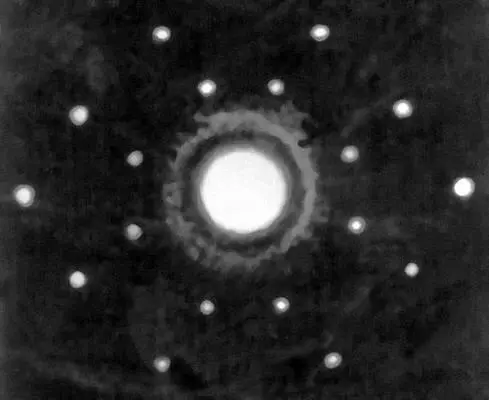

Рис. 6. Дифракция при рассеянии нейтронов на монокристалле NaCl.

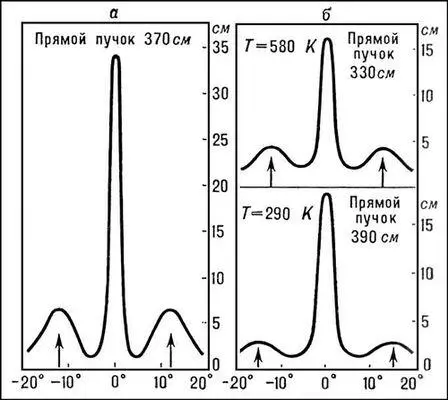

Рис. 5. Дифракция на кристалле фтористого лития атомов гелия (a) и молекул водорода при двух значениях абсолютной температуры Т (б). По оси абсцисс отложен угол дифракции J, а по оси ординат — интенсивность дифрагированных пучков (в сантиметрах отклонения стрелки измерительного прибора). Кроме пика при J = 0 0, обязанного зеркальному отражению начального пучка, наблюдаются два боковых дифракционных пика. При Т = 580 К боковые пики лежат несколько ближе к центральному, чем при T = 290 К , что соответствует уменьшению длины волны l с повышением температуры [см. формулу (7)].

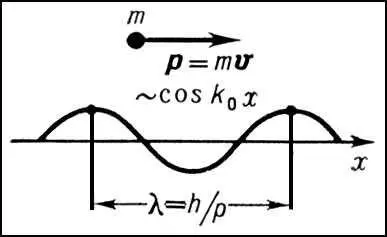

Рис. 1. Сопоставление волны и свободно движущейся частицы. Вверху показано прямолинейное движение частицы с массой m и импульсом p = mv ( v — скорость частицы), внизу — распространение соответствующей ей «материальной волны» y 0~ cos k 0 x с длиной волны l = h / p .

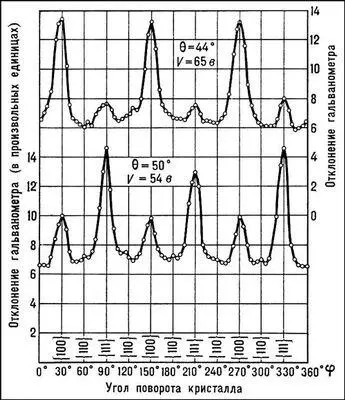

Рис. 3. Запись дифракционных максимумов в опыте Дэвиссона — Джермера по дифракции электронов при различных углах поворота кристалла j для двух значений угла отклонения электронов q и двух ускоряющих напряжений V . Максимумы отвечают отражению от различных кристаллографических плоскостей, индексы которых указаны в скобках.

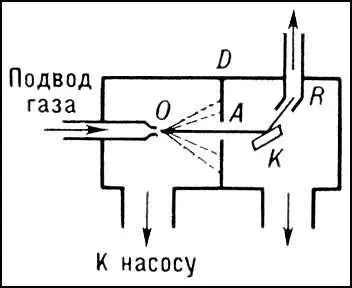

Рис. 4. Принципиальная схема прибора для исследования дифракции атомных или молекулярных пучков: А — атомный или молекулярный пучок; К — кристалл; О — капилляр, подводящий газ; D — диафрагма; R — приёмник, соединённый с манометром. Манометр измеряет давление, созданное дифрагированным пучком.

Дифракция электронов

Дифра'кция электро'нов,см. Дифракция частиц .

Дифтерия

Дифтери'я(от греч. diphthérion — кожица, плёнка), острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением с образованием плотных плёнчатых налётов на месте внедрения возбудителя болезни и тяжёлым общим отравлением (интоксикацией) организма. Возбудитель Д. — Corynobacterium diphteriae — открыт немецким бактериологом Э. Клебсом в 1883 и выделен в чистой культуре немецким бактериологом Ф. Лёфлером; имеет форму палочки и образует дифтерийный экзотоксин. Источник инфекции при Д. — больной или бактерионоситель (здоровый или переболевший Д.). Дифтерийные палочки выделяются в окружающую среду с каплями слизи при разговоре, чихании, кашле. Заражение происходит при попадании микроба в организм через слизистые оболочки зева, носа и верхних дыхательных путей, реже — конъюнктивы глаз, повреждённую кожу и т.д. (воздушно-капельный путь); возможно попадание возбудителя через рот с пищей и через различные предметы — бельё, одежду, книги, игрушки и т.п. Дифтерийная палочка, попав на слизистые оболочки (или кожу), выделяет токсин, который вызывает некроз (омертвение) эпителия и поражение кровеносных сосудов с выпадением сетки фибрина (белок крови) и образованием плёнки; при поступлении токсина в кровь развивается общая интоксикация; при этом преимущественно поражаются нервная и сердечно-сосудистая системы, надпочечники, почки. Инкубационный период — 2—10 дней.

По локализации процесса различают Д. зева (наиболее частая форма), дыхательных путей, носа, глаз, уха, наружных половых органов (у девочек), кожи, пупка у новорождённых, Д. ран и др.

Д. зева. При локализованной форме плёнчатые налёты покрывают миндалины, не переходя за их пределы, лимфатические узлы увеличены умеренно, температура тела повышается до 38,5—39°С. Недомогание, понижение аппетита, головная боль выражены незначительно. При распространённой форме налёты переходят с миндалин на слизистую оболочку нёбных дужек, язычка, глотки; общее недомогание выражено достаточно ярко. Токсическая форма характеризуется обширным поражением зева; миндалины отёчны, поверхность их покрыта толстыми налётами грязно-белого цвета. Процесс может распространиться на носоглотку и полость носа. Обычно развивается отёк подкожной клетчатки вокруг увеличенных верхнешейных лимфатических узлов; явления интоксикации прогрессивно нарастают: нарушается сердечный ритм, глотание затруднено, при переходе процесса на органы дыхания нарушается дыхание, при явлениях миокардита в остром периоде отмечаются носовые кровотечения; боли в животе, понос, может наступить коллапс .

Д. дыхательных путей. При локализации процесса на слизистой оболочке гортани или трахеи вследствие образования плёнок, отёка, инфильтрации слизистой оболочки и спазм гортанной мускулатуры прогрессивно нарастают расстройства дыхания — дифтерийный круп. Круп проявляется «лающим» кашлем, сиплым голосом, вплоть до полной афонии (отсутствие голоса), резким затруднением вдоха. При переходе процесса на бронхи возникает тяжёлая форма Д. — распространённый круп.

Д. носа встречается у детей младшего возраста, интоксикация обычно не наблюдается; проявляется односторонним насморком с кровянистыми выделениями, склонна к затяжному течению.

Д. глаз, уха, наружных половых органов, пищеварительного тракта, кожи и ран, в том числе пупочной раны у новорождённых, в современной медицинской практике почти не встречается.

Осложнения отмечаются в основном лишь при токсической форме Д., особенно при запоздалом начале сывороточного лечения. Коллапс развивается на 2—3—4-й день болезни и тяжёлый миокардит на 5—6-й день болезни; иногда возникают периферические параличи, параличи черепно-мозговых нервов, токсический нефроз; при дифтерийном крупе — пневмония.

Лечение. Возможно раннее введение антитоксической противодифтерийной сыворотки; витаминотерапия; антибактериальная терапия. При дифтерийном крупе при нарастании явлений нарушения дыхания и кислородном голодании — срочная операция (интубация или трахеотомия).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: