БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КВ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КВ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КВ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КВ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наличие двух типов перестановочных соотношений имеет фундаментальное значение, поскольку оно определяет два возможных типа статистик.

Необходимость введения некоммутирующих операторов для описания систем с переменным числом частиц — типичная черта вторичного квантования.

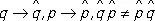

Заметим, что «первичное квантование» также можно рассматривать как переход от классической механики, в которой координаты q и импульсы p являются обычными числами (т. е., конечно, qp = pq ), к такой теории, в которой q и р заменяются некоммутирующими операторами:  . Переход от классической теории поля к квантовой (например, в электродинамике) производится аналогичным методом, но только роль координат (и импульсов) должны при этом играть величины, описывающие распределение поля во всём пространстве и во все моменты времени. Так, в классической электродинамике поле определяется значениями напряжённостей электрического Е и магнитного Н полей (как функций координат и времени). При переходе к квантовой теории Е и Н становятся операторами, которые не коммутируют с оператором числа фотонов в поле.

. Переход от классической теории поля к квантовой (например, в электродинамике) производится аналогичным методом, но только роль координат (и импульсов) должны при этом играть величины, описывающие распределение поля во всём пространстве и во все моменты времени. Так, в классической электродинамике поле определяется значениями напряжённостей электрического Е и магнитного Н полей (как функций координат и времени). При переходе к квантовой теории Е и Н становятся операторами, которые не коммутируют с оператором числа фотонов в поле.

В квантовой механике доказывается, что если 2 каких-либо оператора не коммутируют, то соответствующие им физические величины не могут одновременно иметь точные значения. Отсюда следует, что не существует такого состояния электромагнитного поля, в котором были бы одновременно точно определёнными напряжённости поля и число фотонов. Если, в силу физических условий, точно известно число фотонов, то совершенно неопределёнными (способными принимать любые значения) оказываются напряжённости полей. Если же известны точно эти напряжённости, то неопределенным является число фотонов. Вытекающая отсюда невозможность одновременно положить равными нулю напряжённости поля и число фотонов и является физической причиной того, что вакуумное состояние не представляет собой просто отсутствие поля, а сохраняет важные физические свойства.

3. Полевые методы в квантовой теории многих частиц.Математические методы К. т. п. (как уже отмечалось) находят применение при описании систем, состоящих из большого числа частиц: в физике твёрдого тела, атомного ядра и т.д. Роль вакуумных состояний в твёрдом теле, например, играют низшие энергетические состояния, в которые система переходит при минимальной энергии (т. е. при температуре Т ® 0). Если сообщить системе энергию (например, повышая её температуру), она перейдёт в возбужденное состояние. При малых энергиях процесс возбуждения системы можно рассматривать как образование некоторых элементарных возбуждений — процесс, подобный порождению частиц в К. т. п. Отдельные элементарные возбуждения в твёрдом теле ведут себя подобно частицам — обладают определенной энергией, импульсом, спином. Они называются квазичастицами . Эволюцию системы можно представить как столкновение, рассеяние, уничтожение и порождение квазичастиц, что и открывает путь к широкому применению методов К. т. п. (см. Твёрдое тело ). Одним из наиболее ярких примеров, показывающих плодотворность методов К. т. п. в изучении твердого тела является теория сверхпроводимости .

4. Кванты — переносчики взаимодействия.В классической электродинамике взаимодействие между зарядами (и токами) осуществляется через поле: заряд порождает поле и это поле действует на другие заряды. В квантовой теории взаимодействие поля и заряда выглядит как испускание и поглощение зарядом квантов Поля — фотонов. Взаимодействие же между зарядами, например между двумя электронами в К. т. п. является результатом их обмена фотонами: каждый из электронов испускает фотоны (кванты переносящего взаимодействие электромагнитного поля), которые затем поглощаются др. электроном. Это справедливо и для др. физических полей: взаимодействие в К. т. п. — результат обмена квантами поля.

В этой достаточно наглядной картине взаимодействия есть, однако, момент, нуждающийся в дополнительном анализе. Пока взаимодействие не началось, каждая из частиц является свободной, а свободная частица не может ни испускать, ни поглощать квантов. Действительно, рассмотрим свободную неподвижную частицу (если частица равномерно движется, всегда можно перейти к такой инерциальной системе отсчёта , в которой она покоится). Запаса кинетической энергии у такой частицы нет, потенциальной — излучение энергетически невозможно. Несколько более сложные рассуждения убеждают и в неспособности свободной частицы поглощать кванты. Но если приведённые соображения справедливы, то, казалось бы, неизбежен вывод о невозможности появления взаимодействий в К. т. п.

Чтобы разрешить этот парадокс, нужно учесть, что рассматриваемые частицы являются квантовыми объектами и что для них существенны неопределённостей соотношения . Эти соотношения связывают неопределённости координаты частицы (D х ) и её импульса (D р ):

(9)

(9)

Имеется и второе соотношение — для неопределённостей энергии D E и специфического времени D t данного физического процесса (т. е. времени, в течение которого процесс протекает):

. (10)

. (10)

Если рассматривается взаимодействие между частицами посредством обмена квантами поля (это поле часто называется промежуточным), то за D t естественно принять продолжительность такого акта обмена. Вопрос о возможности испускания кванта свободной частицей отпадает: энергия частицы, согласно (10), не является точно определённой; при наличии же квантового разброса энергий D E законы сохранения энергии и импульса не препятствуют более ни испусканию, ни поглощению переносящих взаимодействие квантов, если только эти кванты имеют энергию ~ D E и существуют в течение промежутка времени  .

.

Проведённые рассуждения не только устраняют указанный выше парадокс, но и позволяют получить важные физические выводы. Рассмотрим взаимодействие частиц в ядрах атомов. Ядра состоят из нуклонов, т. е. протонов и нейтронов. Экспериментально установлено, что вне пределов ядра, т. е. на расстояниях, больших примерно 10 –12 см , взаимодействие неощутимо, хотя в пределах ядра оно заведомо велико. Это позволяет утверждать, что радиус действия ядерных сил имеет порядок L ~ 10 –12 см . Именно такой путь пролетают, следовательно, кванты, переносящие взаимодействие между нуклонами в атомных ядрах. Время пребывания квантов «в пути», даже если принять, что они движутся с максимально возможной скоростью (со скоростью света с ), не может быть меньше, чем D t »× L / c . Согласно предыдущему, квантовый разброс энергии D E взаимодействующих нуклонов получается равным D E ~  . В пределах этого разброса и должна лежать энергия кванта — переносчика взаимодействия. Энергия каждой частицы массы m складывается из её энергии покоя, равной mc2 , и кинетической энергии, растущей по мере увеличения импульса частицы. При не слишком быстром движении частиц кинетическая энергия мала по сравнению с mc 2 , так что можно принять D E » mc 2 . Тогда из предыдущей формулы следует, что квант, переносящий взаимодействия в ядре, должен иметь массу порядка

. В пределах этого разброса и должна лежать энергия кванта — переносчика взаимодействия. Энергия каждой частицы массы m складывается из её энергии покоя, равной mc2 , и кинетической энергии, растущей по мере увеличения импульса частицы. При не слишком быстром движении частиц кинетическая энергия мала по сравнению с mc 2 , так что можно принять D E » mc 2 . Тогда из предыдущей формулы следует, что квант, переносящий взаимодействия в ядре, должен иметь массу порядка  . Если подставить в эту формулу численные значения величин, то оказывается, что масса кванта ядерного поля примерно в 200—300 раз больше массы электрона.

. Если подставить в эту формулу численные значения величин, то оказывается, что масса кванта ядерного поля примерно в 200—300 раз больше массы электрона.

Интервал:

Закладка: