БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КВ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КВ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КВ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КВ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такое полукачественное рассмотрение привело в 1935 японского физика-теоретика Х. Юкава к предсказанию новой частицы; позже эксперимент подтвердил существование такой частицы, названной пи-мезоном. Этот блистательный результат значительно укрепил веру в правильность квантовых представлений о взаимодействии как об обмене квантами промежуточного поля, веру, сохраняющуюся в значительной степени до сих пор, несмотря на то, что количественную мезонную теорию ядерных сил построить всё ещё не удалось.

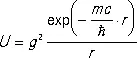

Если рассмотреть 2 настолько тяжёлые частицы, что их можно считать классическими материальными точками, то взаимодействие между ними, возникающее в результате обмена квантами массы m , приводит к появлению потенциальной энергии взаимодействия частиц, равной

, (11)

, (11)

где r — расстояние между частицами, a g — так называемая константа взаимодействия рассматриваемых частиц с полем квантов, переносящих взаимодействие (или иначе — заряд, соответствующий данному виду взаимодействия).

Если применить эту формулу к случаю, когда переносчиками взаимодействия являются кванты электромагнитного поля — фотоны, масса покоя которых m = 0, и учесть, что вместо g должен стоять электрический заряд е , то получится хорошо известная энергия кулоновского взаимодействия двух зарядов: U эл= е 2 / r .

5. Графический метод описания процессов.Хотя в К. т. п. рассматриваются типично квантовые объекты, можно дать процессам взаимодействия и превращения частиц наглядные графические изображения. Такого рода графики впервые были введены американским физиком Р. Фейнманом и носят его имя. Графики, или диаграммы, Фейнмана, внешне похожи на изображение путей движения всех участвующих во взаимодействии частиц, если бы эти частицы были классическими (хотя ни о каком классическом описании не может быть и речи). Для изображения каждой свободной частицы вводят некоторую линию (которая, конечно, есть всего лишь графический символ распространения частицы): так, фотон изображают волнистой линией, электрон — сплошной. Иногда на линиях ставят стрелки, условно обозначающие «направление распространения» частицы. Ниже даны примеры таких диаграмм.

На рис. 1 изображена диаграмма, соответствующая рассеянию фотона на электроне: в начальном состоянии присутствуют один электрон и один фотон; в точке 1 они встречаются и происходит поглощение фотона электроном; в точке 2 появляется (испускается электроном) новый, конечный фотон. Это — одна из простейших диаграмм Комптон-эффекта.

Диаграмма на рис. 2 отражает обмен фотоном между двумя электронами: один электрон в точке 1 испускает фотон, который затем в точке 2 поглощается вторым электроном. Как уже говорилось, такого рода обмен приводит к появлению взаимодействия; т. о., данная диаграмма изображает элементарный акт электромагнитного взаимодействия двух электронов. Более сложные диаграммы, соответствующие такому взаимодействию, должны учитывать возможность обмена несколькими фотонами; одна из них изображена на рис. 3 .

В приведённых примерах проявляется некоторое общее свойство диаграмм, описывающих взаимодействие между электронами и фотонами: все диаграммы составляются из простейших элементов — вершинных частей, или вершин, одна из которых ( рис. 4 ) представляет испускание, а другая ( рис. 5 ) — поглощение фотона электроном. Оба эти процесса в отдельности запрещены законами сохранения энергии и импульса. Однако если такая вершина входит как составная часть в некоторую более сложную диаграмму, как это было в рассмотренных примерах, то квантовая неопределённость энергии, возникающая из-за того, что на промежуточном этапе некоторая частица существует короткое время D t , снимает энергетический запрет.

Частицы, которые рождаются, а затем поглощаются на промежуточных этапах процесса, называются виртуальными (в отличие от реальных частиц, существующих достаточно длительное время). На рис. 1 это — виртуальный электрон, возникающий в точке 1 и исчезающий в точке 2 , на рис. 2 — виртуальный фотон и т.д. Часто говорят, что взаимодействие переносится виртуальными частицами. Можно несколько условно принять, что частица виртуальна, если квантовая неопределённость её энергии D E порядка среднего значения энергии частицы  , и её можно называть реальной, если D E <<

, и её можно называть реальной, если D E <<  (для относительно медленно движущихся частиц с неравной нулю массой покоя m это условие сведется к неравенству D E << mc 2).

(для относительно медленно движущихся частиц с неравной нулю массой покоя m это условие сведется к неравенству D E << mc 2).

Диаграммы Фейнмана не только дают наглядное изображение процессов, но и позволяют при помощи определённых математических правил вычислять вероятности этих процессов. Не останавливаясь детально на этих правилах, отметим, что в каждой вершине осуществляется элементарный акт взаимодействия, приводящий к превращению частиц (т. е. к уничтожению одних частиц и рождению других). Поэтому каждая из вершин даёт вклад в амплитуду вероятности процесса, причём этот вклад пропорционален константе взаимодействия тех частиц (или полей), линии которых встречаются в вершине. Во всех приведённых выше диаграммах такой константой является электрический заряд е . Чем больше вершин содержит диаграмма процесса, тем в более высокой степени входит заряд в соответствующее выражение для амплитуды вероятности процесса. Так, амплитуда вероятности, соответствующая диаграммам 1 и 2 с двумя вершинами, квадратична по заряду ( ~ е 2 ), а диаграмма 3 (содержащая 4 вершины) приводит к амплитуде, пропорциональной четвёртой степени заряда ( ~ е 4 ). Кроме того, в каждой вершине нужно учитывать законы сохранения (за исключением закона сохранения энергии — его применимость лимитируется квантовым соотношением неопределённостей для энергии и времени): импульса (отвечающий каждой вершине акт взаимодействия может произойти в любой точке пространства, т. е. неопределённость координаты D х = ¥, и, следовательно, импульс определён точно), электрического заряда и т.д., а также вводить множители, зависящие от спинов частиц.

Выше были рассмотрены лишь простейшие виды диаграмм для некоторых процессов. Эти диаграммы не исчерпывают всех возможностей. Каждую из простейших диаграмм можно дополнить бесконечным числом всё более усложняющихся диаграмм, включающих всё большее число вершин. Например, приведённую на рис. 1 «низшую» диаграмму Комптон-эффекта можно усложнять, выбирая произвольно пары точек на электронных линиях и соединяя эти пары волнистой фотонной линией ( рис. 6 ), т.к. число промежуточных (виртуальных) фотонных линий не лимитировано.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: