БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МН)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МН)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МН) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МН) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В. В. Новиков.

Многократный координатный соединитель

Многокра'тный координа'тный соедини'тель,коммутационное устройство релейного типа, используемое главным образом на городских, сельских, междугородных координатных автоматических телефонных станциях и автоматических телеграфных станциях. Соединитель называют многократным, потому что в нём может быть одновременно осуществлено несколько (до 20) соединений, и координатным, потому что место каждого соединения определяется точкой пересечения подвижных вертикальных и горизонтальных реек.

Лит. : Кармазов М. Г., Метельский Г. Б., Автоматическая телефония, М., 1963; Автоматическая коммутация и телефония, под ред. Г. Б. Метельского, ч. 2, М., 1969.

Многократный телеграфный аппарат

Многокра'тный телегра'фный аппара'т,применяется при многократном телеграфировании, в основном на радиотелеграфных линиях связи большой протяжённости; он состоит из распределителя с несколькими секторами, передатчиков и приёмников для поочерёдной передачи и приёма знаков телеграмм.

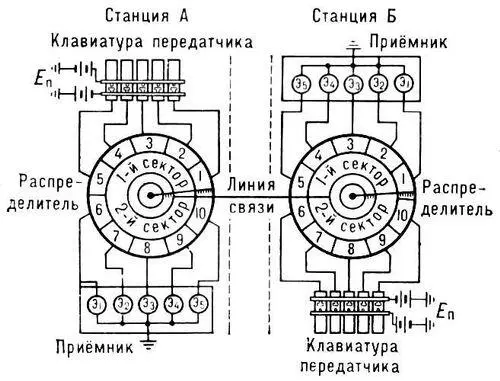

Изобретение в 1872 первого двукратного аппарата, получившего применение в проводной связи, принадлежит французский инженеру Ж. Бодо. Принцип действия М. т. а. можно пояснить на примере однократного аппарата Бодо ( рис. ). Распределитель аппарата представляет собой диск из изоляционного материала с укрепленными на нём металлическими кольцами. Внешнее кольцо распределителя разрезано на 10 изолированных контактов, объединённых в 2 сектора. На станции А 5 контактов первого сектора соединены с передатчиком (его клавишами). К контактам второго сектора подключены 5 электромагнитов приёмника. На станции Б — наоборот, к контактам первого сектора подключены электромагниты приёмника, а к контактам второго — клавиши. Внутреннее кольцо соединено с линией связи. Щётки распределителей обеих станций вращаются синхронно и синфазно с частотой 200 об/мин, ограничиваемой инерционностью движущихся частей аппарата.

При вращении в первые пол-оборота щётки последовательно соединяют контакты клавиатуры станции А с электромагнитами приёмника станции Б, а во вторые пол-оборота — контакты клавиатуры станции Б с электромагнитами приёмника станции А. Нажатие клавишей на клавиатуре (в соответствии с комбинацией посылок передаваемого знака) телеграфист производит заранее, когда щётки находятся на секторе приёмника, — по звуковому сигналу, создаваемому тактовым электромагнитом. Посылки тока от клавиатуры станции А поступают на контакты первого сектора внешнего кольца распределителя и через его щётки, линию связи и щётки распределителя станции Б приходят на контакты внешнего кольца первого сектора и в электромагниты приёмника. Последний отпечатывает на бумажной ленте соответствующий знак. Эксплуатационная пропускная способность двукратного аппарата составляет около 2000 слов в 1 ч.

Усовершенствованные М. т. а. Бодо применялись до середины 20 в. В 30-х гг. 20 в. были разработаны трёх-, шести-, девятикратные аппараты, что значительно увеличило пропускную способность телеграфных связей: до 20 000 слов в 1 ч в случае девятикратного аппарата. С 60-х гг. электромеханические М. т. а. стали вытесняться электронными, снабженными устройствами для автоматического обнаружения и исправления ошибок. Электронные М. т. а. производятся (1974) в СССР, Нидерландах, Швейцарии, ФРГ и других странах.

В. В. Новиков.

Схема однократного телеграфирования: Э1, ..., Э5 — электромагниты приёмника; Е п— источники питания клавиатуры передатчика.

Многолетнемёрзлые горные породы

Многолетнемёрзлые го'рные поро'ды,породы, длительное время (не менее двух лет подряд) содержащие лёд и составляющие основную массу мёрзлой зоны литосферы. Форма, размеры и взаимное расположение ледяных включений (криогенная текстура М. г. п.) определяются условиями осадконакопления и промерзания. М. г. п. могут включать также жидкую и газообразную фазы Н 2О, объём и распределение которых зависят от дисперсности минерального или органо-минерального скелета пород и условий промерзания или протаивания. Присутствие льда в М. г. п. существенно влияет на их физические, механические и фильтрационные свойства. Рыхлые и трещиноватые скальные горные породы благодаря промерзанию приобретают новые свойства (сцепление, прочность, непроницаемость и др.), которые имеют важное значение при использовании их в качестве стройматериалов, а также оснований и среды для инженерных сооружений. М. г. п. создают специфические условия, требующие особых решений при промышленном и с.-х. освоении территории, строительстве, водоснабжении и др. мероприятиях. Научные основы проектирования и строительства различных сооружений на М. г. п., их водной и тепловой мелиорации и решения других прикладных задач рассматриваются в инженерной геокриологии, разработанной главным образом в СССР (Н. А. Цытович, М. М. Крылов, В. Г. Гольдтман, Г. В. Порхаев, С. С. Вялов, К. Ф. Войтковский и др.). Значительный вклад в развитие инженерной геокриологии внесли также зарубежные исследователи (шведский — Г. Бесков, американские — С. Тейбер и К. Терцаги и др.).

Лит.: Основы геокриологии (мерзлотоведения), ч. 1—2, М., 1959; Достовалов Б. Н., Кудрявцев В. А., Общее мерзлотоведение, М., 1967; II Международная конференция по мерзлотоведению. Доклады и сообщения, в. 1—7, Якутск, 1973.

Г. И. Дубиков, А. А. Шарбатян.

Многолетние кормовые травы

Многоле'тние кормовы'е тра'выпосевные, травянистые растения с длительностью жизни более одного года, возделываемые на корм скоту. Годовой цикл жизни М. к. т. слагается из фаз: весеннее отрастание, кущение, колошение — бутонизация, цветение, плодоношение с повторным кущением, осенняя вегетация, зимний покой. Возделывают в основном растения семейства злаков (тимофеевка, лисохвост, житняк и др.) и бобовых (клевер, люцерна, эспарцет и др.). Чаще злаковые и бобовые травы высевают в смеси, что оказывает положительное влияние на качество корма и плодородие почвы. В связи с повторным кущением М. к. т. весьма целесообразно во 2-ю половину вегетации подкормить удобрениями. См. Кормовые травы.

Многолетники

Многоле'тники,многолетние растения, травянистые растения и полукустарники, зимующие более двух лет. Одни из них живут несколько лет, другие — до 20—30 и даже до 100 лет (например, тау-сагыз). Достигнув определённого возраста, М. могут цвести и плодоносить каждый год (поликарпические растения), в отличие от одно- и двулетников (монокарпические растения), цветущих и плодоносящих один раз в жизни. У некоторых из М. листья сохраняются круглый год (вечнозелёные растения). У большинства же в неблагоприятные периоды (зимой, в период засухи) листья и др. надземные органы отмирают, живыми у них остаются лишь подземные органы (корневища, клубни, луковицы, корни). У некоторых же сохраняются частично и надземные побеги с почками возобновления (розетки, ползучие побеги, нижние части прямостоячих стеблей). Иногда деление растений на однолетники, двулетники и М. условно. Так, многолетнее растение тропиков клещевина (Ricinus communis) в условиях умеренного климата развивается как однолетник, а однолетнее растение равнин мятлик однолетний в горах развивается как многолетнее растение. Иногда М. называются также деревья и кустарники.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: