БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

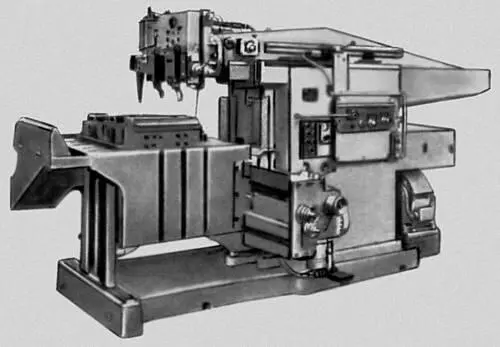

Рис. 3с. Основные типы металлорежущих станков. Вертикально-фрезерный станок с копировальным устройством (6Н12К).

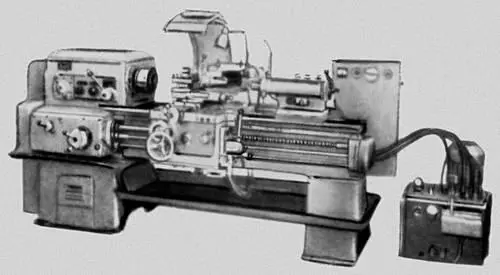

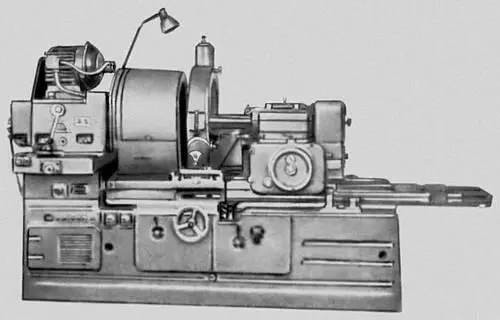

Рис. 3з. Основные типы металлорежущих станков. Универсальный токарно-винторезный станок с автоматическим циклом (1K62A).

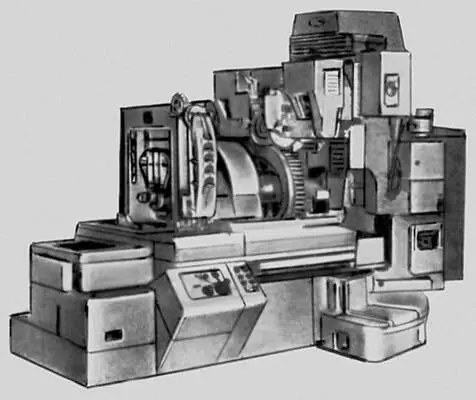

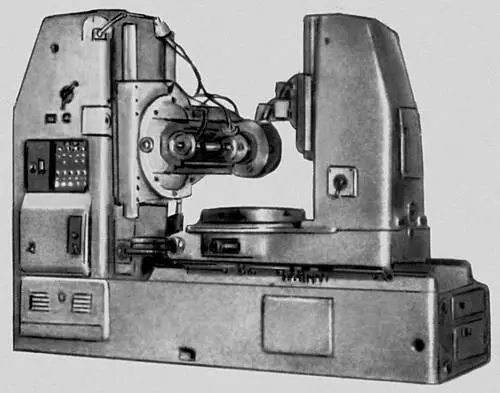

Рис. 3а. Основные типы металлорежущих станков. Зубошлифовальный станок (5853).

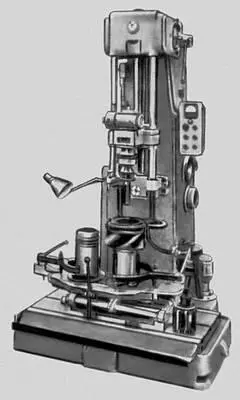

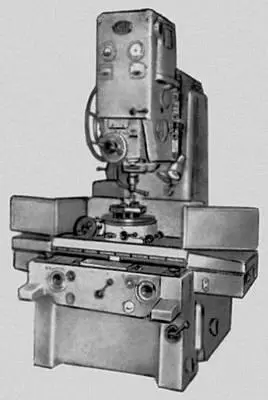

Рис. 3в. Основные типы металлорежущих станков. Хонинговальный вертикальный одношпиндельный станок (ЗБ833).

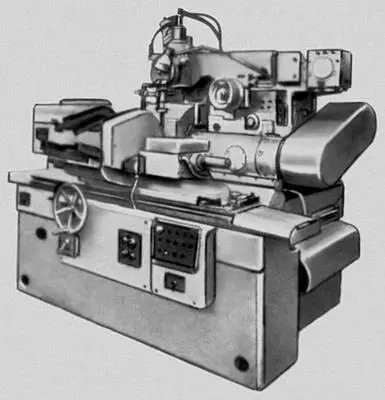

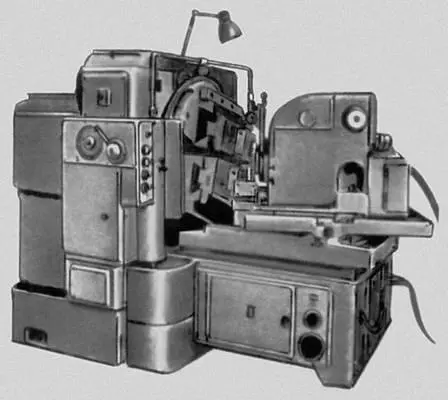

Рис. 3м. Основные типы металлорежущих станков. Круглошлифовальный автомат (3К161).

Рис. 3п. Основные типы металлорежущих станков. Вертикально-протяжной станок (7Б705).

Рис. 3д. Основные типы металлорежущих станков. Координатно-расточный станок (2B440).

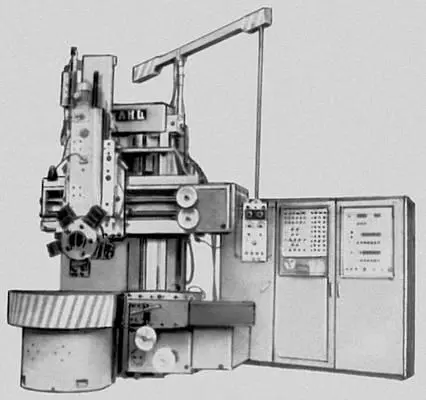

Рис. 3ж. Основные типы металлорежущих станков. Токарно-карусельный одностоечный станок с числовым программным управлением (1512Ф2).

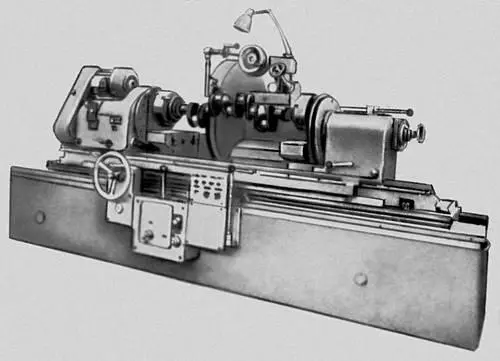

Рис. 3г. Основные типы металлорежущих станков. Станок для перешлифовки шатунных и коренных шеек коленчатых валов (3А423).

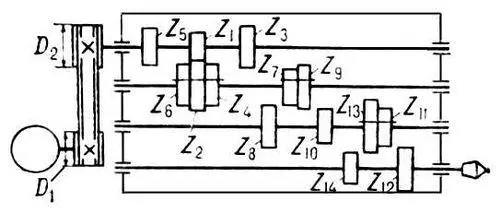

Рис. 2. Кинематическая схема главного привода токарного станка.

Рис. 3к. Основные типы металлорежущих станков Зубодолбёжный полуавтомат (5122).

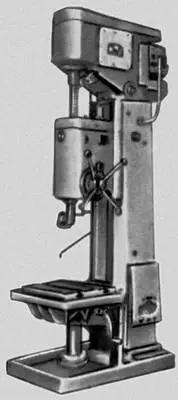

Рис. 3н. Основные типы металлорежущих станков. Вертикально-сверлильный станок (2A135).

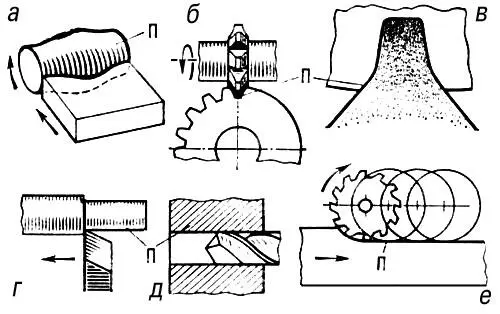

Рис. 1. Воспроизведения производящих линий методом: а, б — копирования; в — огибания (обката); г, д — следа; е — касания; П — производящая линия.

Рис. 3б. Основные типы металлорежущих станков. Зубострогальный полуавтомат (5А250П).

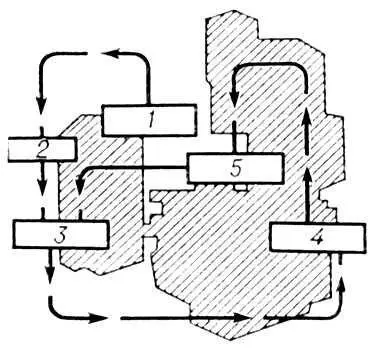

Рис. 4. Структурная схема цифрового программного управления металлорежущего станка: 1 — устройство для ввода программы; 2 — промежуточная «память»; 3 — сравнивающее устройство; 4 — исполнительный механизм; 5 — узел обратной связи (активного контроля).

Рис. 3л. Основные типы металлорежущих станков. Внутришлифовальный станок (3260).

Рис. 3о. Основные типы металлорежущих станков. Копировальный поперечно-строгальный станок (ГД-21).

Рис. 3и. Основные типы металлорежущих станков. Зубофрезерный станок (5K328A).

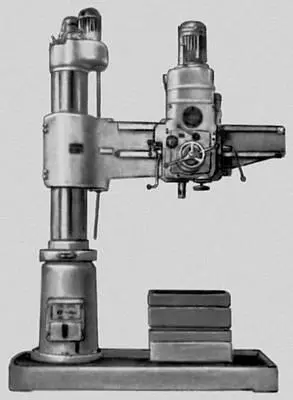

Рис. 3е. Основные типы металлорежущих станков. Радиально-сверлильный станок (2A53).

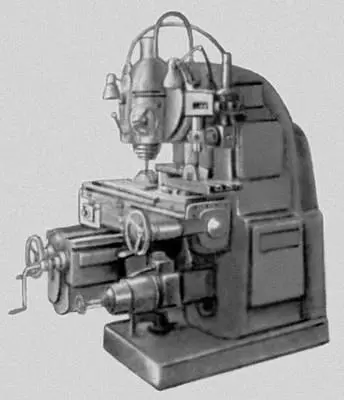

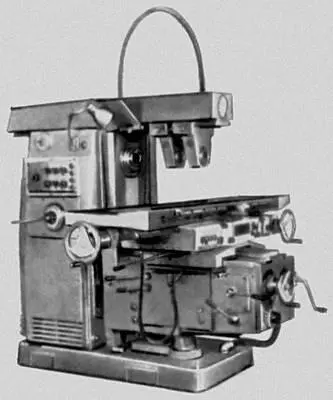

Рис. 3. Основные типы металлорежущих станков. Универсальный консольно-фрезерный станок (6Т82).

Металлорежущих станков экспериментальный институт

Металлоре'жущих станко'в эксперимента'льный институ'тнаучно-исследовательский (ЭНИМС), в ведении министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. Создан в Москве в 1933 на базе Научно-исследовательского института станков и инструментов и Центрального конструкторского бюро по станкостроению. ЭНИМС разрабатывает теоретические основы развития станкостроения, организует и проводит научные исследования в области создания современных конструкций металлорежущих станков, изготовляет экспериментальные и опытные образцы станков с последующим их испытанием и отработкой для серийного производства в станкостроительной промышленности. Имеет два филиала — Вильнюсский и Закавказский (в Ереване), опытный завод «Станкоконструкция» в Москве с филиалами в Вильнюсе и Ереване. В ЭНИМС есть аспирантура с очной и заочной формами обучения, ему дано право приёма к защите докторских и кандидатских диссертаций. Институт систематически выпускает научные труды в виде рефератов работ ЭНИМС и сборников статей аспирантов, руководящие и информационные материалы, отраслевые нормали и др. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971).

Металлострой

Металлостро'й, посёлок городского типа в Ленинградской области РСФСР. Расположен на левобережье р. Невы. Ж.-д. станция (Ижоры) в 20 км от Ленинграда. 14,5 тыс. жителей (1970). Ленинградские заводы: высокочастотных установок и железобетонных изделий; опытное производство электрических машин.

Металлотермия

Металлотерми'я(от металлы и греч. thérme — теплота), процессы, основанные на восстановлении металлов из их соединений (окислов, галлоидов и др.) более активными металлами (алюминием, магнием, кремнием, условно принимаемым за металл, и др.), протекающие с выделением теплоты. М. начала применяться на рубеже 19—20 вв. Металлотермические процессы классифицируют по металлу-восстановителю: алюминотермический (см. Алюминотермия ) , магниетермический, силикотермический (см. Силикотермия ) . Металлотермические способы производства более дорогие, чем углевосстановительные (см. Карботермия ) , и используются для получения безуглеродистых легирующих сплавов высокого качества (лигатуры с редкими металлами, безуглеродистый феррохром и др.), титановой губки и др. чистых (главным образом по углероду) металлов и сплавов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: