БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОБ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ОБ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОБ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ОБ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Представления о регулировании по принципу О. с. появились в биологии давно. Уже первая гипотеза о рефлекторных реакциях (Р. Декарт , 17 в., Й. Прохаска , 18 в.) содержала предпосылки этого принципа. В более чёткой форме эти представления были развиты в работах Ч. Белла , И. М. Сеченова и И. П. Павлова , а позже — в 30—40-х гг. 20 в. Н. А. Бернштейном и П. К. Анохиным . В наиболее полном и близком к современному его пониманию виде принцип О. с. (отрицательной) — как общий принцип для всех живых систем — был сформулирован русским физиологом Н. А. Беловым (1912—24) под названием «параллельно-перекрестного взаимодействия» и экспериментально изучен на эндокринных органах М. М. Завадовским , назвавшим его «плюс — минус взаимодействием». Белов показал, что отрицательная О. с. — общий принцип, обеспечивающий тенденцию к равновесию в любых (не только живых) системах, но, как и Завадовский, считал, что в живых системах невозможно существование положительных О. с. Советским учёным А. А. Малиновским было показано наличие в живых системах всех типов О. с. и сформулированы различия их приспособительского значения (1945—60). За рубежом О. с. в биологии начали широко исследовать после появления в 1948 книги Н. Винера «Кибернетика». В СССР в 50—60-х гг. 20 в. И. И. Шмальгаузен успешно применил представление об О. с. в популяционной генетике.

В живых системах следует различать О. с. типа взаимной стимуляции (положительная О. с.) или подавления в ответ на стимуляцию (отрицательная О. с.), поддающиеся хотя бы приближённой количественнной оценке, и качественно сложные О. с., когда, например в онтогенезе , один орган способствует дифференцировке другого, а последний, на новом этапе, определяет качественно развитие первого. Общие принципы О. с. сформулированы в основном для отношений первого типа. Отрицательная О. с. обеспечивает поддержание системы в устойчивом равновесии, т.к. увеличение воздействия управляющего органа на объект (регулируемый орган, систему, процесс) вызывает противоположное воздействие объекта на управляющий орган. Физиологический смысл отрицательной О. с. заключается в том, что увеличение регулируемой величины (например, активности органа) сверх некоего предела вызывает понижающее воздействие со стороны сопряжённой с нею подсистемы; резкое уменьшение регулируемой величины обусловливает противоположное воздействие. При положительной О. с. информация об увеличении регулируемой величины вызывает в связанной с нею подсистеме реакцию, обеспечивающую дальнейшее увеличение этой величины. У высокоорганизованных животных деятельность центральной нервной системы в норме всегда включает как необходимое условие наличие О. с. Так, любое действие животного, например погоня за добычей, сопровождается импульсами, поступающими от центральной нервной системы к мышцам (бег, схватывание добычи), и обратными сигналами от органов чувств (зрение, проприорецепторы и др.), позволяющими учитывать результаты усилий и корректировать их в связи с ходом событий.

Саморегуляция процессов жизнедеятельности также обусловлена О. с. Так, подъём артериального давления выше нормы воспринимается специальными рецепторами (например, барорецепторами каротидного синуса ), которые сигнализируют об этом в вазомоторные центры нервной системы. Это приводит к возникновению центробежных импульсов, ведущих к снижению давления (см. Кровообращение ). Подобный процесс — пример отрицательной О. с., наиболее часто наблюдаемой в стабильных живых системах. Большинство регуляторных систем животных и растительных организмов работает по этому принципу. Положительная О. с. преобладают в период эмбрионального развития.

Многие процессы в экологии, например регуляция динамики популяций, также основаны на положительной и отрицательной О. с. Так, особый случай отрицательной О. с. представляет собой рассмотренная итальянским математиком В. Вольтерра система хищник — жертва. Увеличение численности жертв способствует усиленному размножению хищников, а рост численности последних, напротив, — снижению численности жертв. Хотя таким образом равновесие и поддерживается в природе, по благодаря запозданию в размножении животных оно приобретает форму волн жизни — широких колебаний численности животных вокруг среднего уровня.

На молекулярном уровне по принципу О. с. регулируется огромное число ферментативных реакций, одновременно протекающих в живой клетке. Координация этой сложной взаимосвязанной системы осуществляется путём изменения активности ферментов (отрицательную О. с. осуществляют ингибиторы, положительную — стимуляторы) или скорости их синтеза (О. с. осуществляют эффекторы; см. Оперон ).

Комбинации положительных и отрицательных О. с. обусловливают альтернативную смену физиологических состояний (например, сон — бодрствование). Изучение кривой развития патологических процессов неинфекционного характера (трофические язвы, гипертония, маниакально-депрессивный психоз, эпилепсия и т.д.) позволяет, исходя из результата, определить наиболее вероятный тип О. с., лежащий в основе заболевания, и ограничить изучение его этиологии и патогенеза механизмами определённой категории. Живые объекты как наиболее совершенные саморегулирующиеся системы богаты различными типами О. с.; изучение последних — весьма продуктивно для исследования биологических явлений и установления их специфичности.

Лит.: Малиновский А. А., Типы управляющих биологических систем и их приспособительное значение, в сборнике: Проблемы кибернетики, № 4, М., 1961, с. 151—181; Регуляторные механизмы клетки, пер. с англ., М., 1964; Петрушенко Л.А., Принцип обратной связи, М., 1967: Винер Н., Кибернетика или управление и связь в животном и машине, пер. с англ., М., 1968; Шмальгаузен И. И., Кибернетические вопросы биологии, Новосибирск, 1968.

А. А. Малиновский.

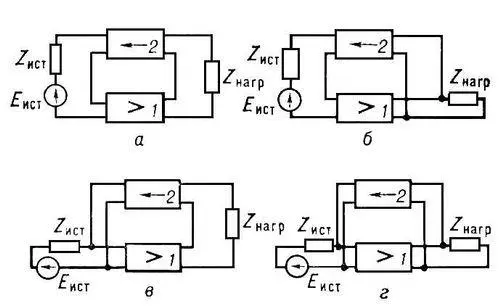

Рис. 1. Схемы усилителей с различными видами цепей обратной связи: а — последовательная обратная связь по току; б — последовательная обратная связь по напряжению; в — параллельная обратная связь по току; г — параллельная обратная связь по напряжению. 1 — усилитель электрических колебаний; 2 — цепь обратной связи (стрелкой показано направление распространения сигнала по цепи обратной связи от её входных зажимов к выходным): Z ист— полное сопротивление источника сигнала Е ист; Z нагр— полное нагрузочное сопротивление усилителя.

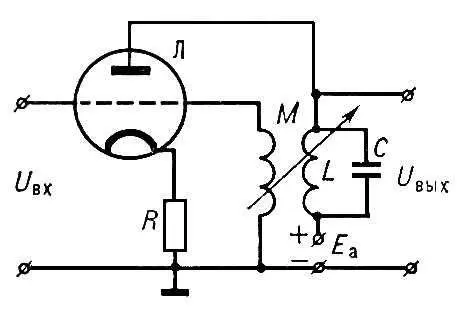

Рис. 2. Ламповый усилитель электрических колебаний с обратной связью: U вх— напряжение на входе усилителя; Л — электронная лампа; R — резистор в цепи катода лампы; L и С — соответственно индуктивность и ёмкость колебательного контура в цепи анода лампы; М — взаимная индуктивность, связывающая цепи анода и управляющей сетки лампы; U вых— напряжение на выходе усилителя; E a— напряжение анодного питания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: