БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОП)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ОП)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОП) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ОП) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С. Я. Макаров.

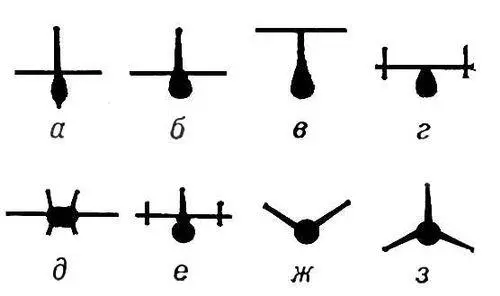

Формы оперения самолётов (вид спереди): а — крестовидная; б и в — Т-образные; г и д — двухкилевые; е — трёхкилевая; ж и з — V-образные.

Оперетта

Опере'тта(итал. operetta, франц. opérette, буквально — маленькая опера), один из видов музыкального театра (разновидность оперы с разговорным диалогом), сочетающий вокальную и инструментальную музыку, танец, балет с элементами эстрадного искусства. В основе музыкальной драматургии О. обычно лежат куплетная песня и танец. Как правило, кульминацию каждой сцены составляет популярный в данное время и в данной стране танец (канкан и галоп у Ж. Оффенбаха, вальс, полька и мазурка у И. Штрауса-сына, чардаш у И. Кальмана и др.), нередко определяющий собой всю музыкальную атмосферу спектакля. Хотя в О. используются и типичные для оперы жанры и виды вокальной и инструментальной музыки — ария , дуэт , ансамбль , хор , они обычно более просты и также выдержаны в песенно-танцевальном характере. Музыкально-вокальные и хореографические номера служат в О. для развития действия, утверждения идеи произведения и составляют взаимосвязанное целое. Это отличает О. от водевиля и др. разновидностей музыкальной комедии и драмы, где музыка играет вспомогательную, дивертисментно-декоративную роль. Термину «О.» первоначально придавалось иное значение. До середины 19 в. О. назывались небольшие оперы. Истоки О. восходят к традиции музыкально-комедийных спектаклей, её исторические предшественники — комическая опера, включая оперные пародии, французский водевиль, австрийский и немецкий зингшпиль .

Как самостоятельный жанр О. возникла в 50-е гг. 19 в. во Франции; в 60-е гг. появились австрийские, в 70-е гг. — английские, в 80-е гг. — американские. О. Во Франции получил развитие преимущественно пародийный тип О., его создателями и основоположниками были Ф. Эрве и Ж. Оффенбах; последний поднял театр, пародию на уровень острой социальной сатиры («Орфей в аду», 1858, и др.). Самобытная, иронически злободневная О. создана в 70—90-х гг. в Великобритании (А. Салливен). Во 2-й половине 19 в. во Франции (поздние работы Оффенбаха и Эрве, произведения Ш. Лекока, Р. Планкета, Э. Одрана) и в Австрии (произведения И. Штрауса, Ф. Зуппе, К. Миллёкера, К. Целлера) композиторы постепенно отказывались от пародии, сатиры, злободневности и вернулись к историко-бытовым и лирико-романтическим сюжетам комической оперы. На рубеже 19 и 20 вв. в Великобритании О. сблизилась с мюзик-холлом, а во Франции — с фарсовым театром, став чисто развлекательным, коммерческим зрелищем. В австрийской же т. н. новой венской О., в которую Ф. Легар и особенно И. Кальман внесли национальные венгерские мелодии, наступил в начале 20 в. период нового подъёма и широкого международного признания. В творчестве композиторов этого направления преобладало лирико-сентиментальное начало, они создали новый тип О. — мелодраму-буфф, своеобразно перекликающуюся с веристской оперой (см. Веризм ). Традиции венской школы некоторое время оказывали влияние на немецкую (т. н. берлинскую) О., но к 30-м гг. в ней стали преобладать примитивные, развлекательные музыкальные фарсы. В 20—30-е гг. в венской О. усилились кризисные черты, утвердились драматургические, музыкальные и театрально-постановочные штампы; зарубежная О. в значительной степени деградировала идейно и художественно.

В 20-е гг. 20 в. в северо-американской О. (возникшей в конце 19 в.) утвердился новый вид музыкальных произведений — мьюзикл , который объединил музыкальную комедию и омузыкаленную пьесу (musical play), построенную иногда и на некомедийной основе. Успехи мьюзикла связаны с творчеством композиторов Дж. Керна, Дж. Гершвина, И. Берлина, Р. Роджерса, К. Портера, Ф. Лоу, Л. Бернстайна.

Русский дореволюционный опереточный театр (первый спектакль в 1868) по существу не имел национального репертуара. Начало советской О. положено в середине 20-х гг. композиторами И. О. Дунаевским и Н. М. Стрельниковым. Позднее в этом жанре работали композиторы Б. А. Александров, Ю. С. Милютин, В. П. Соловьев-Седой, К. Я. Листов, О. Б. Фельцман, А. Г. Новиков, Т. Н. Хренников, В. И. Мурадели, О. А. Сандлер. В. Е. Баснер и др. Они упрочили связь О. с массовой советской песней. Обращаются к О. и мастера советской симфонической и оперной музыки — В. В. Щербачёв, Д. Д. Шостакович, Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов. Для работ советских композиторов характерны лирико-романтическая направленность, стремление к актуальной современной тематике, развитие героических, патриотических сюжетов. Создаются историко-бытовые О., музыкальные комедии для детей, произведения, близкие водевилю, мьюзиклы. Многообразные традиции народного музыкально-комедийного театра получили развитие в О. композиторов национальных республик — А. С. Айвазян (Армянская ССР), А. П. Рябова (Украинская ССР), Р. С. Гаджиева (Азербайджанская ССР), Ш. Е. Милорава, Г. Г. Цабадзе (Грузинская ССР), А. Я. Жилинского (Латвийская ССР), Э. А. Арро, Л. Т. Нормета, Б. В. Кырвера (Эстонская ССР), Д. Х. Файзи (Татарская АССР) и др. В 40—50-е гг. стала успешно развиваться О. др. европейских социалистических стран: Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии.

Лит.: Янковский М., Оперетта, Л. — М., 1937; его же, Советский театр оперетты, Л. — М., 1962: Орелович А., Что такое оперетта, М. — Л., 1966; Schneidereit О., Operettenbuch, [5 Aufl.], В., 1958; Grun В., Kulturgeschichte der Operette. [2 Aufl.], B., 1967.

А. А. Орелович.

Оперный театр С. И. Зимина

О'перный теа'тр С. И. Зимина', «Опера Зимина», частный оперный театр в Москве. Открыт в 1904. Возник в результате слияния оперной труппы, основанной С. И. Зиминым в начале 1904, и большей части коллектива театра «Товарищество частной оперы». С 1908 спектакли ставились на сцене театра Солодовникова (ныне помещение Театра оперетты). В 1917 стал государственным. Под различными названиями существовал до 1924. Продолжая традиции Московской частной русской оперы , театр пропагандировал русскую классическую оперу («Борис Годунов» Мусоргского был поставлен без обычных купюр и со сценой «под Кромами»), ставил значительные произведения западно-европейской классики (здесь впервые в России были поставлены «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера, 1909). В 1923—24 в О. т. З. шли оперы советских композиторов. В театре работали известные дирижёры, режиссёры, художники; выступали видные оперные певцы.

Лит.: Василенко С. Н., Страницы воспоминаний, М. — Л., 1948, с. 143—47.

Оперон

Оперо'н, группа функционально связанных между собой генов , детерминирующих синтез белков-ферментов, относящихся к последовательным этапам какого-либо биохимического процесса. Концепция О. как часть теории генетической организации и регуляции выдвинута в 1961 французским учёными Ф. Жакобом и Ж. Моно на основе экспериментальных работ по синтезу индуцируемых ферментов у мутантов кишечной палочки. Регуляторная функция О. осуществляется на стадии транскрипции , т. е. при образовании информационной, или матричной, рибонуклеиновой кислоты (м-РНК) на соответствующем участке дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: