БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОП)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ОП)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОП) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ОП) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

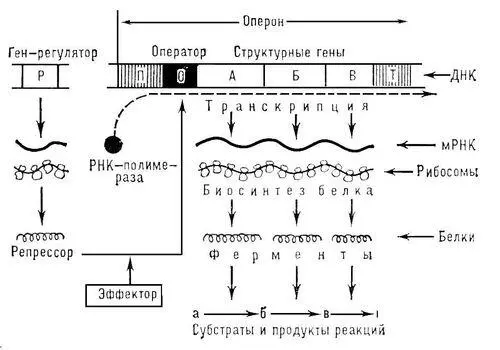

В начале О. обычно локализован промотор — инициирующий транскрипцию участок ДНК, с которым специфически связывается фермент РНК-полимераза, осуществляющая транскрипцию О. (см. рис. ). За промотором расположен оператор — участок ДНК, с которым взаимодействует регуляторный белок — репрессор. Остальную часть О. составляют структурные гены, содержащие информацию о последовательности аминокислот в полипептидных цепях белков (см. Генетический код ). Репрессоры синтезируются под контролем генов-регуляторов, необязательно входящих в данный О. Взаимодействуя с оператором, репрессор влияет на скорость транскрипции структурных генов. Репрессор, с одной стороны, способен «узнавать» последовательность оснований ДНК оператора, с другой — взаимодействовать с низкомолекулярными веществами — эффекторами, являющимися чаще всего субстратами или продуктами действия ферментов, определяемых данным О. Эффекторы резко меняют сродство репрессора к оператору; некоторые его снижают, другие повышают. Когда репрессор связан с оператором, он препятствует движению РНК-полимеразы вдоль О., и синтез м-РНК тормозится, «выключается». Отделение репрессора от оператора приводит к «включению» О. Т. о., оператор определяет активность О. в целом. Описанная регуляция называется негативной, или отрицательной. Существует и позитивная, или положительная, регуляция, осуществляемая белком-активатором, который, присоединяясь к начальной части О. (перед промотором), активирует транскрипцию О. Конец О. — последовательность нуклеотидов, с которыми связан специфический белок — т.н. терминатор, прерывающий синтез РНК. Полагают, что в клетках высших организмов сохраняются основные черты описанных механизмов регуляции.

Концепция О. оказалась весьма плодотворной для развития молекулярной генетики и в дальнейшем была подтверждена многими исследователями с использованием как генетических, так и биохимических подходов. Из представлений об О. следует, что активность гена в клетке упорядочена и зависит как от внешних условий, так и от деятельности др. генов; они также позволяют понять, каким образом генетический аппарат клетки адекватно реагирует на изменение внешних условий.

Лит.: Жакоб Ф., Моно Ж., Регуляция активности генов, в сборнике: Регуляторные механизмы клетки, пер. с англ., М., 1964; Хартман Ф., Саскайнд 3., Действие гена, пер. с англ., М., 1966; Георгиев Г. П., Регуляция синтеза РНК в клетках животных, «Успехи современной биологии», 1970, т. 69, в. 3; Хесин Р. Б., Состояние вопроса о механизмах регуляции синтеза РНК у низших и высших организмов, там же, 1972, т. 74, в. 2 (5); Hartman Ph.E., Suskind S. R., Gene action, 2 ed Englewood Cliffs (N. J.), 1969.

Ю. С. Демин.

Схема регуляции биосинтеза белков-ферментов в соответствии с концепцией оперона. Эффекторы могут cнижать или увеличивать сродство репрессора к оператору, влияя тем самым на скорость синтеза м-РНК и белка. П — промотор; Т — терминатор.

Опиза

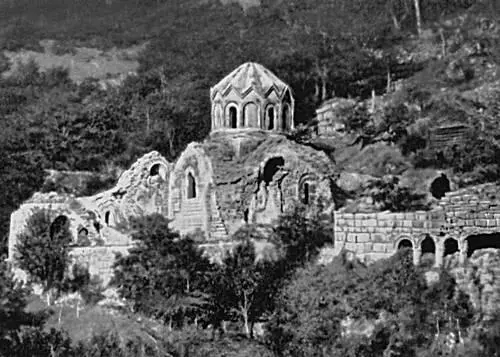

Опи'за, средневековый монастырь в исторической области Кларджети (ныне территория Турции, вилайет Артвин), первый из культурных центров феодальной Грузии, восстановленных после арабских завоеваний 7—8 вв. (здесь, в частности, работали чеканщики Бека и Бешкен Опизари ). Включает постройки 8—9 вв.: главный храм — крестово-купольное здание с 2 короткими поперечными рукавами, удлинённой западной частью и нартексом (восстановленный в 10 в. купол на сложных пандативах завершен зонтичным покрытием), трапезную с 3-нефным залом и др. здания. Из О. происходит рельеф с портретом царя Ашота Куропалата (камень, 9 в., Музей искусств Грузинской ССР, Тбилиси).

Опиза. 8—9 вв.

Опизари

Опиза'ри(2-я половина 12 в.), грузинские мастера чеканки по металлу («златоваятели»). Работали в Опизе. Произведения Бешкена О. (оклад к «Бертскому четвероевангелию», позолоченное серебро, институт рукописей АН Грузинской ССР, Тбилиси) отличаются строгостью и некоторым архаизмом в трактовке форм, произведения Беки О., по-видимому, ученика Бешкена, — большей пластичностью рельефа, применением многообразного растительного орнамента (оклад «Цкароставского четвероевангелия», позолоченное серебро, там же). Значительную роль в произведениях О. играют живописные акценты (эмалевые вставки, драгоценные камни).

Лит.: Амиранашвили Ш., Бека Опизари, Тб., 1956.

Бека Опизари. Оклад «Спаса из Анчисхати». Золото. 1184—1193. Музей искусств Грузинской ССР. Тбилиси. Фрагмент.

Опий

О'пий(лат. opium, от греч. ópion — маковый сок), высохший на воздухе млечный сок из надрезов на незрелых коробочках опийного мака; относится к обезболивающим средствам . Содержит около 20 алкалоидов — производных фенантрена (см. Кодеин , Морфин ) и изохинолина. Фармакологические свойства определяются главным образом морфином, содержание которого в О. составляет в среднем 10%. Употребление О., как и любого наркотика, опасно развитием пристрастия к нему (см. Наркомания ). Препараты О. (порошок, сухой экстракт, настойка) применяют также для снижения перистальтики кишечника при некоторых видах поноса. В малых количествах входит в состав комбинированных противокашлевых и отхаркивающих препаратов.

Опиливание

Опи'ливаниев металлообработке, одна из слесарных операций обработки металлов, заключающаяся в снятии небольшого слоя материала с заготовки напильником вручную или на опиловочном станке.

Опилки древесные

Опи'лки древе'сные, отходы в виде мелких частиц, получаемые при распиливании древесины. Размеры О. д. зависят от вида режущего инструмента, скорости резания и скорости подачи обрабатываемого материала. О. д. используются как сырьё в гидролизном производстве, при получении древесной муки, в качестве наполнителя, как топливо.

Описание

Описа'ние, или descriptio (лат.), один из элементов литературно-художественного повествования , особое выделение какой-либо формы изображаемого — внешности человека, обстановки, природы. Статическое О. прерывает развитие событий (обширные О. города, дома у О. Бальзака, В. Гюго); используется как прием ретардации. Динамическое О. обычно короче, включено в события и не останавливает действие (Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов). В поэзии существуют произведения, частично или целиком слагающиеся из О. (поэма И. А. Бунина «Листопад»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: