БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

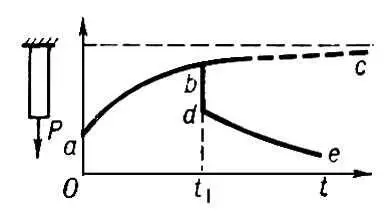

Пластическая П. материалов, или ползучесть, связано с существенным изменением молекулярного или кристаллического строения материалов и в конечном итоге представляет следствие атомных перегруппировок. Изучением П. занимается реология.

Д. Д. Ивлев.

График упругого последействия материала.

Последействие рефлекторное

Последе'йствиерефлекторное, способность нейронов давать ритмический разряд импульсов в течение сравнительно длительного периода после прекращения действия, вызвавшего их раздражения. П. обычно тем продолжительнее, чем сильнее раздражение и чем дольше оно действовало на рецепторы. Эффект кратковременного П. обусловлен следовой деполяризацией мембраны нейрона после длительного ритмического раздражения. Длительное П. зависит от циркуляции импульсов нервных по замкнутым нейронным цепям рефлекторного центра. См. также статьи Нервная система, Рефлексы и литературу при них.

Последнее слово подсудимого

После'днее сло'во подсуди'мого, выступление подсудимого после окончания судебных прений, обращенное к суду перед его удалением в совещательную комнату для постановления приговора по уголовному делу. Сов. закон предоставляет подсудимому возможность сообщить свою оценку всего, что было установлено в ходе судебного разбирательства, окончательному отношение к обвинению, изложить просьбы к суду. Продолжительность П. с. п. не ограничена временем: председатель вправе остановить подсудимого лишь в случае, если он говорит об обстоятельствах, не имеющих отношения к делу. Во время произнесения П. с. п. задавать подсудимому вопросы не разрешается.

П. с. п. — одна из гарантий права на защиту. Непредоставление подсудимому последнего слова — основание для отмены приговора.

Последовательное соединение

После'довательное соедине'ниев электротехнике, 1) соединение двухполюсников, при котором через них проходит один и тот же ток, т.к. для него имеется один-единственный путь. П. с. источников электроэнергии применяется для получения напряжения, превышающего эдс одного источника. При П. с. приёмников тока (нагрузок) напряжение на них распределяется пропорционально их сопротивлениям. Выключение одного элемента прерывает ток во всей цепи. 2) Соединение четырехполюсников, при котором напряжение и ток на выходе предыдущего четырехполюсника равны соответственно напряжению и току на входе последующего. П. с. четырехполюсников применяют для увеличения затухания или усиления в устройствах преобразования сигналов и при электрическом моделировании соединения звеньев систем автоматического управления.

Последовательное сосредоточение огня

После'довательное сосредото'чение огня'(ПСО), вид огня наземной артиллерии, применяемый с целью огневой поддержки наступающих войск сосредоточенным огнем. Ведётся 1—2 дивизионами по заранее намеченным участкам подавления. Огневой налёт начинается при подходе наступающих подразделений на 800—1000 м к участку огня и прекращается с выходом их на рубеж безопасного удаления от разрывов снарядов (мин). Данный вид огня широко применялся советской артиллерией в Великую Отечественную войну 1941—45.

Последовательность

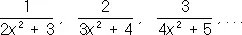

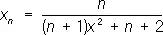

После'довательность, одно из основных понятий математики. П. образуется из элементов любой природы, занумерованных натуральными числами 1, 2,..., n,..., и записывается в виде x 1, x 2, …, x n, … или коротко, { x n } . Элементы, из которых составляется П., называются её членами. Члены П., стоящие на разных местах, могут совпадать. П. можно рассматривать как функцию от натурального аргумента (т. е. функцию, определённую на множестве натуральных чисел). Обычно П. определяется заданием n -го члена или рекуррентной формулой, по которой каждый следующий член определяется через предыдущий (см., например, Фибоначчи числа ) . Наиболее часто встречаются числовые и функциональные П. (т. е. П., членами которых являются числа или функции). Примеры:

1, 2, …, n , …, то есть x n= n ; (1)

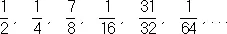

, то есть

, то есть  ; (2)

; (2)

,

,

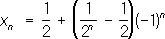

то есть  ; (3)

; (3)

,

,

то есть  ; (4)

; (4)

Если элементы числовой П. при достаточно больших номерах n сколь угодно мало отличаются от числа а, то П. называется сходящейся, а число а — её пределом (аналогично определяется предел при функциональных П.). Например, П. (2) и (4) — сходящиеся, и их пределами служат число 0 и функция 1/(1 + x 2 ) . Несходящиеся П., например (1) и (3), называются расходящимися.

Последовательные реакции

После'довательные реа'кции, химические процессы, в которых продукт одной реакции является исходным веществом др. реакции. К П. р. относятся такие важные химические процессы, как полимеризация, термический крекинг углеводородов, хлорирование углеводородов и т.д. Так, при крекинге происходят последовательное превращение высокомолекулярных соединений во всё более низкомолекулярные и в то же время последовательные процессы образования высокомолекулярных соединений, бедных водородом (например, кокс). При хлорировании метана последовательно образуются CH 3Cl, CH 2Cl 2, CHCl 3и CCl 4. Пример простой П. р. — последовательное протекание двух необратимых реакций первого порядка: А ® В ® С, где A, В, С — некоторые вещества. Изменение концентраций веществ во времени можно получить, интегрируя систему двух кинетических уравнений. Расчёт показывает, что концентрация промежуточного вещества В сначала растет, достигает некоторого максимального значения, а затем убывает.

Более сложное описание П. р. получается в тех случаях, когда учитываются обратимость отдельных реакций, участие в них различных исходных веществ и т.п.

Лит.: Эмануэль Н. М., Кнорре Д. Г., Курс химической кинетики, М., 1962; Родигин Н. М., Родигина Э. Н., Последовательные химические реакции. Математический анализ и расчёт, М., 1960; Бенсон С., Основы химической кинетики, пер. с англ., М., 1964.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: