БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2) П. п. м. применяют для приближённого решения систем линейных алгебраических уравнений с большим числом неизвестных.

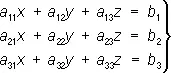

Пусть дана система трёх уравнений с тремя неизвестными:

(3)

(3)

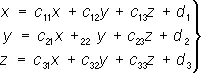

Строят ей эквивалентную систему:

(4)

(4)

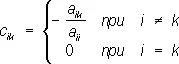

полагая, например,

и, пользуясь рекуррентными формулами:

x j = c 11x j-1 + c 12y j-1 + c 13z j-1 + d 1

y j = c 21x j-1 + c 22y j-1 + c 23z j-1 + d 2

z j = c 31x j-1 + c 32y j-1 + c 33z j-1 + d 3

составляют последовательность ( x 0 , у 0, z 0 ) , ( x 1, у 1, z 1 ) ,..., ( x n, y n, z n ) ,... Если x n ® a , y n ® b , z n® g при неограниченном увеличении n, то тройка чисел х = a , у = b , z = g будет решением системы (3). Пределы a, b, g заведомо существуют, каковы бы ни были начальные приближения x 0 , у 0, z 0, если, например, в каждом уравнении системы (4) сумма абсолютных величин коэффициентов c ij меньше единицы.

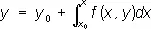

3) Для того чтобы найти решение у = у ( х ) дифференциального уравнения  , удовлетворяющее условию у 0= у ( х 0 ) , записывают это уравнение в виде

, удовлетворяющее условию у 0= у ( х 0 ) , записывают это уравнение в виде

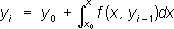

и, пользуясь рекуррентной формулой

составляют последовательность функций y 1 ( x ) , у 2 ( х ) , ..., y n ( x ),... Если она равномерно сходится, то предел её будет искомым решением.

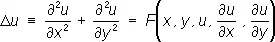

4) Чтобы найти решение первой краевой задачи для уравнения

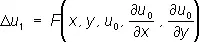

выбирают произвольную дважды дифференцируемую функцию u 0 ( x, у ) и составляют затем линейное уравнение

.

.

Пусть u 1 ( х, у ) — решение первой краевой задачи для уравнения (5); считая u 1 первым приближением, составляют уравнения типа (5) для последующих приближений. Полученная последовательность { u n ( x, у )} при некоторых предположениях сходится и даёт решение задачи.

О применимости П. п. м. см. статью Сжатых отображений принцип.

Послезародышевое развитие

Послезаро'дышевое разви'тие,то же, что постэмбриональное развитие.

Послеледниковая эпоха

Послеледнико'вая эпо'ха,то же, что голоцен.

Послелог

Послело'г,разряд служебных слов, соответствующих по значению предлогу, но занимающих постпозитивное положение (после того слова, к которому относятся). П. распространены в угро-финских, тюркских, монгольских, кавказских, тунгусо-маньчжурских и др. языках, например: в татарском тавлар арасында — «между гор» (ара-сында — «между»), в чувашском шыв урла — «через реку» (урла — «через»), в венгерском a talla mellett — «около доски» (mellett — «около»). Некоторые П. могут принимать падежное окончание, например: в языке коми пу вылын — «на дереве» (местный падеж), пу вылысь — «с дерева» (исходный падеж), пу выло — «на дереве» (направительный падеж). В некоторых случаях П. употребляются и как имена существительные с самостоятельным значением, например: в татарском языке ара — «промежуток» и арасында — «между», в удмуртском языке выдан — «на» и выл — «поверхность».

Послеродовой период

Послеродово'й пери'од,начинается с момента рождения плаценты и продолжается 6—8 нед. В П. п. в организме родильницы почти все изменения в системах и органах, возникшие при беременности и родах, подвергаются обратному развитию (инволюции). Матка, дно которой после родов находится на 15 см над лоном, сокращается и к 10—12-м сут исчезает за лоном; масса её с 1000 г к концу 8-й нед доходит до 50—60 г. Внутренний зев шейки матки закрывается к 10-м сут после родов, наружный — к концу 3-й нед. Одновременно с сокращением матки происходит восстановление её слизистой оболочки, которая начинает постепенно покрывать внутреннюю поверхность матки; полное восстановление эпителиального покрова завершается к концу 3-й нед после родов. До завершения этого процесса внутренняя поверхность матки представляет собой обширную раневую поверхность с характерным отделяемым (лохии), которое постепенно к 10-му дню из кровянистого становится светлым, без примеси крови. В П. п. восстанавливается тонус влагалища, заживают ссадины и разрывы в области наружных половых органов, влагалища и шейки матки. Постепенно укорачиваются перерастянутые связки матки, маточные трубы и яичники приобретают обычное состояние. На 3—4-е сут после родов начинается лактация.

При нормальном течении П. п. общее состояние родильницы хорошее: пульс ритмичный, редко бывает замедленным (физиологическая брадикардия), артериальное давление в пределах нормы. Температура тела обычно нормальная, возможно однократное незначительное повышение её (непосредственно после родов). Во время П. п. должны строго соблюдаться правила асептики и антисептики, так как раневая поверхность матки, ссадины и разрывы мягких тканей родовых путей и трещины сосков могут служить местом проникновения для возбудителей инфекции, что приводит к развитию послеродовых септических заболеваний. В П. п. необходимо производить ежедневный тщательный туалет наружных половых органов и молочных желёз. Здоровым женщинам со второго дня нормальных родов назначают специальный комплекс гимнастических упражнений, способствующих повышению тонуса организма, более быстрому сокращению матки и т.д. Выписка из родильного дома при нормальном течении П. п. и физиологическом развитии новорождённого осуществляется на 6—7-е сут после родов. Родильниц с повышенной температурой, катаром верхних дыхательных путей, гнойничковыми заболеваниями кожи и др. признаками инфекции госпитализируют в специальное отделение родильного дома.

Лит.: Коган А. А., Нормальный послеродовой период, в кн.: Многотомное руководство по акушерству и гинекологии, т. 2, кн. 2, М., 1963.

Л. П. Кирющенков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: