БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

П. с видимым изображением применяют для наблюдения однократных и редко повторяющихся сигналов в осциллографах, радиолокационных индикаторах, устройствах вывода информации ЭВМ и т.д. В осциллографах П. имеют яркость свечения 2—150 нт, разрешающую способность (определяемую числом линий, приходящихся на диаметр или какую-либо сторону изображения на экране П.) 60—200 линий и полное время воспроизведения (считывания) 1—600 мин; в радиолокационных устройствах — соответственно 100—5000 нт, 150—600 линий и 0,2—2,0 мин.

П. называют также любую запоминающую электроннолучевую трубку, последний термин в 70-е гг. 20 в. получает преимущественное распространение.

Лит.: Котовщиков Г. С., Кондратенков В. М., Запоминающие трубки с видимым изображением, М., 1970; Жигарев А. А., Электронная оптика и электроннолучевые приборы, М., 1972; Денбновецкий С. В., Семенов Г. Ф., Запоминающие электроннолучевые трубки в устройствах обработки информации, М., 1973 (лит.).

Г. С. Котовщиков.

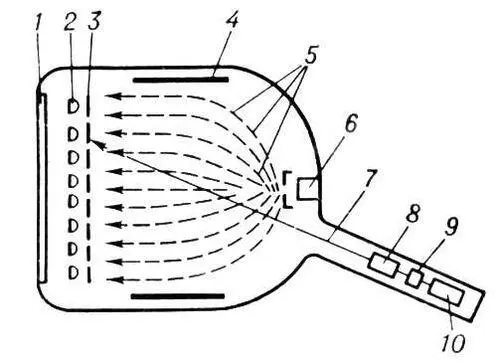

Схема потенциалоскопа с видимым изображением: 1 — люминесцентный экран; 2 — мишень в виде металлической мелкоструктурной сетки, покрытой слоем диэлектрика; 3 — коллекторная сетка; 4 — электрод, формирующий воспроизводящий пучок электронов; 5 — воспроизводящий пучок электронов, облучающий равномерно всю поверхность мишени; 6 — электронный прожектор воспроизводящего пучка; 7 — записывающий луч; 8 — отклоняющая система записывающего луча; 9 — электрод, к которому подводится записываемый сигнал; 10 — электронный прожектор записывающего луча.

Потенциалы постсинаптические

Потенциа'лы постсинапти'ческие(физиологические), относительно кратковременные колебания мембранного потенциала (чаще десятки миллисекунд, реже секунды), возникающие в результате местного воздействия медиатора на постсинаптическую мембрану нервной, мышечной, железистой клетки (см. Синапсы ) . Амплитуда П. п. зависит от количества выделенного медиатора. Взаимодействуя со специфическими рецепторами постсинаптические мембраны, медиаторы увеличивают её проницаемость для определённых ионов, которые входят в клетку или выходят из неё в соответствии с электрохимическим градиентом. Если этот процесс приводит к уменьшению трансмембранной разности потенциалов ( деполяризации ) , П. п. являются возбуждающими (ВПСП). Тормозные П. п. (ТПСП) выражаются в гиперполяризации клетки, обусловленной действием тормозного медиатора. Как правило, нервная клетка имеет большое число синаптических входов; приходящие к ней сигналы алгебраически суммируются. В клетках, спонтанно генерирующих потенциалы действия, ВПСП увеличивает, а ТПСП уменьшает частоту разрядов. В «молчащих» клетках ВПСП может вызвать одиночный или групповой разряд, а одновременно возникший ТПСП блокировать этот эффект. Т. о., с помощью П. п. осуществляется управление возбудимостью нервных клеток. См. также статьи Биоэлектрические потенциалы, Мембранная теория возбуждения и литературу при них.

Л. Г. Магазаник.

Потенциалы термодинамические

Потенциа'лы термодинами'ческие, определённые функции объёма ( V ), давления ( р ) , температуры ( Т ), энтропии ( S ), числа частиц системы ( N ) и др. макроскопических параметров ( x i ) , характеризующих состояние термодинамической системы. К П. т. относятся: внутренняя энергияU = U ( S, V, N, x i ) ; энтальпияН = Н ( S, р, N, x i ) ; Гельмгольцева энергия (свободная энергия, или изохорно-изотермический потенциал, обозначается А или F) F = F ( V, T, N, x i ) , Гиббсова энергия (изобарно-изотермический потенциал, обозначается Ф или G ) G = G ( p, Т, N, x i ) и др. Зная П. т. как функцию указанных параметров, можно получить путём дифференцирования П. т. все остальные параметры, характеризующие систему, подобно тому как в механике можно определить компоненты действующих на систему сил, дифференцируя потенциальную энергию системы по соответствующим координатам. П. т. связаны друг с другом следующими соотношениями: F = U — TS, Н = U + pV, G = F + pV. Если известен какой-либо один из Т. п., то можно определить все термодинамические свойства системы, в частности получить уравнение состояния. При помощи П. т. выражаются условия термодинамического равновесия системы и критерии его устойчивости (см. Равновесие термодинамическое ) .

Совершаемая термодинамической системой в какой-либо процессе работа определяется убылью П. т., отвечающего условиям процесса. Так, в условиях теплоизоляции ( адиабатический процесс , S = const) элементарная работа dA равна убыли внутренней энергии: dA = — dU. При изотермическом процессе ( Т = const) dA = — dF (в этом процессе работа совершается не только за счёт внутренней энергии, но и за счёт поступающей в систему теплоты). Часто процессы в системах, например химические реакции, идут при постоянных р и Т. В этом случае элементарная работа всех термодинамических сил, кроме сил давления, равна убыли термодинамического потенциала Гиббса (G), т. е. dA' = — dG.

Равенство dA = — dU выполняется как для квазистатических (обратимых) адиабатических процессов, так и для нестатических (необратимых). В остальных же случаях работа равна убыли П. т. только при квазистатических процессах, при нестатических процессах совершаемая работа меньше изменения П. т. Теоретическое определение П. т. как функций соответствующих переменных составляет основную задачу статистической термодинамики (см. Статистическая физика ) .

Метод П. т. широко применяется для получения общих соотношений между физическими свойствами макроскопических тел и анализа термодинамических процессов и условий равновесия в физико-химических системах. Термин «П. т.» ввёл французский физик П. Дюгем (1884), сам же основатель метода П. т. Дж. У. Гиббс пользовался в своих работах термином «фундаментальные функции».

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Статистическая физика, 2 изд., М., 1964 (Теоретическая физика, т. 5); Леонтович М. А., Введение в термодинамику, 2 изд., М. — Л., 1952; Рейф Ф., Статистическая физика, пер. с англ., М., 1972 (Берклеевский курс физики, т. 5); Гиббс Д. В., Термодинамические работы, пер. с англ., М. — Л., 1950.

Г. Я. Мякишев.

Потенциалы электромагнитного поля

Потенциа'лы электромагни'тного по'ля, величины, характеризующие электромагнитное поле. В электростатике векторное электрическое поле можно характеризовать одной скалярной функцией — потенциалом электростатическим. В общем случае для описания произвольного электромагнитного поля вместо двух векторов — магнитной индукцииВ и напряжённости электрического поляЕ можно ввести две др. величины: векторный потенциал А ( х, у, z, t ) и скалярный потенциал j(x, у, z, t ) (где х, у, z — координаты, t — время), при этом В и Е однозначно выражаются через А и j

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: