БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ТО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ТО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ТО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ТО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во 2-й половине 20 в. в СССР складывается советская школа общей Т. и теории гомологий: ведутся работы по теории размерности, проблеме метризации, теории (би)компактных расширений, общей теории непрерывных отображений (факторных, открытых, замкнутых), в частности теории абсолютов; теории так называемых кардинальнозначных инвариантов (А.В. Архангельский, Б. А. Пасынков, В. И. Пономарев, Е. Г. Скляренко, Ю. М. Смирнов и др.).

Усилиями ряда учёных (Ж. П. Серр и А. Картан во Франции, М. М. Постников в СССР, Уайтхед и др.) окончательно складывается теория гомотопий. В это время создаются крупные центры алгебраической Т. в США, Великобритании и др. странах; возобновляется интерес к геометрической Т. Создаётся теория векторных расслоений и К -функтора (М. Атья, Великобритания; Ф. Хирцебрух, ФРГ), алгебраическая Т. получает широкие применения в гладкой Т. (Р. Том, Франция) и алгебраической геометрии (Хирцебрух); развивается теория (ко)бордизмов (В. А. Рохлин, СССР; Том, С. П. Новиков ) и теория сглаживания и триангулируемости (Дж. Милнор, США).

Развитие Т. продолжается во всех направлениях, а сфера её приложений непрерывно расширяется.

А. А. Мальцев.

Лит.: Александров П. С., Введение в общую теорию множеств и функций, М.—Л., 1948; Пархоменко А. С., Что такое линия, М., 1954; Понтрягин Л. С., Основы комбинаторной топологии, М.—Л., 1947; его же, Непрерывные группы, 3 изд., М., 1973; Милнор Дж., Уоллес А,, Дифференциальная топология. Начальный курс, пер. с англ., М., 1972; Стинрод Н., Чинн У., Первые понятия топологии, пер. с англ., М., 1967; Александров П. С., Комбинаторная топология, М.—Л., 1947; Александров П. С., Пасынков Б. А., Введение в теорию размерности. Введение в теорию топологических пространств и общую теорию размерности, М., 1973; Александров П. С., Введение в гомологическую теорию размерности и общую комбинаторную топологию, М., 1975; Архангельский А. В., Пономарев В. И,, Основы общей топологии в задачах и упражнениях, М., 1974; Постников М. М., Введение в теорию Морса, М., 1971; Бурбаки Н., Общая топология. Основные структуры, пер. с франц., М., 1968; его же, Общая топология. Топологические группы. Числа и связанные с ними группы и пространства, пер. с франц., М., 1969; его же, Общая топология. Использование вещественных чисел в общей топологии. Функциональные пространства. Сводка результатов. Словарь, пер. с франц., М., 1975; Куратовский К., Топология, пер. с англ., т. 1—2, М., 1966—69; Ленг С., Введение в теорию дифференцируемых многообразий, пер. с англ., М., 1967; Спеньер Э., Алгебраическая топология, пер. с англ., М., 1971.

М. М. Постников.

Тополь

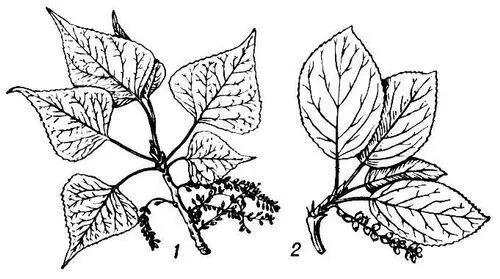

То'поль(Populus), род растений семейства ивовых. Двудомные листопадные деревья высотой до 40—45 м и диаметром до 1 м и больше. Листья очередные, черешчатые, различные по форме. Цветки в пазухах прицветников, зубчатых или рассеченных на нитевидные доли, состоят из диска бокало- или блюдцевидной формы и сидящего на нём пестика (у пестичных цветков) или многочисленных тычинок (у тычиночных цветков); собраны в поникающие серёжки, появляющиеся до распускания листьев или одновременно с ними; опыление ветром. Плод — коробочка с многочисленными мелкими волосистыми семенами, разносимыми ветром. Свыше 100 видов (по др. данным, 35—40), преимущественно в умеренном поясе Северном полушария, на юге — до Танганьики, Уганды и Севера Мексики. В СССР около 30 видов, 12 видов интродуцировано. Многие виды Т. декоративны, быстро растут, отличаются высокой способностью к вегетативному размножению черенками и корневыми отпрысками и поэтому часто используются в озеленении. Разводят: Т. бальзамический (P. balsamifera), Т. белый (P. alba), Т. душистый (P. suaveolens), Т. канадский (P. deltoides), осокорь , осину , Т. пирамидальный (P. pyramidalis) и др. виды и гибриды. Древесина лёгкая, белая, мягкая, применяется в спичечном и бумажном производстве, в строительстве, идёт на изготовление фанеры, тары и т.д.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 2, М. — Л., 1951.

В. Н. Гладкова.

Ветви с плодами тополя: 1 — чёрного, или осокоря; 2 — душистого.

Топольные озёра

То'польные озёра,Большое и Малое, озёра в Кулундинской степи, в низовье р. Бурла. Большое Топольное озеро расположено на высоте 98 м. Площадь 76,6 км 2 , средняя глубина 2,1 м , наибольшая 2,4 м. Южный берег заболочен. Питание в основном снеговое. В 1966 сток из Большого Топольного озера зарегулирован плотиной при выходе. Рыборазведение и рыболовство. Малое Топольное озеро расположено северо-восточнее Большого Топольного. Площадь 13,6 км 2 , бессточное, зарастающее.

Топоморфоз

Топоморфо'з(от греч. tо'pos — место и morphē — вид, форма), принцип эволюционных преобразований органов, при котором в процессе филогенеза данной группы организмов у особей происходит изменение положения целого органа или отдельных его частей.

Топонимика

Топони'мика(от греч. tо'pos — место и о'nyma — имя, название), составная часть ономастики , изучающая географические названия (топонимы), их значение, структуру, происхождение и ареал распространения. Совокупность топонимов на какой-либо территории составляет её топонимию. Микротопонимия включает названия небольших географических объектов: урочищ, ключей, омутов, с.-х. угодий и т.п. Т. развивается в тесном взаимодействии с географией, историей, этнографией. Топонимия — важный источник для исследования истории языка (истории лексикологии, диалектологии, этимологии и др.), так как некоторые топонимы (особенно гидронимы) устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы, часто восходят к языкам- субстратам народов, живших на данной территории Т. помогает восстановить черты исторического прошлого народов, определить границы их расселения, очертить области былого распространения языков, географию культурных и экономических центров, торговых путей и т.п. Прикладным аспектом Т. является практическая транскрипция топонимов, устанавливающая их исходное и единообразное написание и передачу на др. языках, что важно для картографирования военных целей и всех видов коммуникации.

Лит.: Никонов В. А., Введение в топонимику, М., 1965; ПоповА. И., Географические названия, М. — Л., 1965; Жучкевич В. А., Общая топонимика, 2 изд., Минск, 1968; Поспелов Е. М., Топонимика и картография, М., 1971; Мурзаев Э. М., Очерки топонимики, М., 1974.

В. П. Нерознак.

Топор

Топо'р,рубящее орудие, предназначенное главным образом для обработки дерева; применялся и как оружие. Появился в раннем неолите, имел вид вытянутого каменного клина, закреплявшегося в расщепленном конце деревянной рукояти. В позднем неолите и бронзовом веке распространились полированные каменные Т. В эпоху бронзы появились также медные и бронзовые проушные Т. (с отверстием для рукояти). Каменные Т. после этого тоже стали делать проушными, повторяющими по форме металлические (воспроизводился даже литейный шов). В железном веке повсеместно распространились железные проушные Т. В Древней Руси 11—13 вв. различались Т. лесорубные, плотничные и боевые (последние часто богато украшались). Современный тип Т. распространился с начале 17 в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: