БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ТУ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ТУ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ТУ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ТУ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Специфическими особенностями Т. в а. и г. являются очень широкий спектр масштабов турбулентных неоднородностей (от мм до тыс. км ) и существенное влияние вертикального распределения плотности среды на развитие мелкомасштабной турбулентности.

Спектр масштабов турбулентности в атмосфере распадается на синоптическую область (макротурбулентность) с масштабами намного больше эффективной толщины атмосферы Н ~ 10 км и квазидвумерными (квазигоризонтальными) турбулентными неоднородностями и микрометеорологическую область с масштабами намного меньше Н и существенно трёхмерными неоднородностями. В промежуточной мезометеорологической области сколько-нибудь интенсивная турбулентность редка. Макротурбулентность черпает энергию из крупномасштабных неоднородностей притока тепла к атмосфере от подстилающей поверхности, а затрачивает энергию главным образом на генерацию микротурбулентности при гидродинамической неустойчивости вертикальных градиентов скорости ветра.

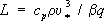

Неустойчивая стратификация служит для микротурбулентности источником, а устойчивая — стоком энергии; в первом случае микротурбулентность оказывается интенсивной, во втором — слабой. Свойства микротурбулентности наиболее просты в приземном слое атмосферы толщиной в несколько десятков м, в котором вертикальные турбулентные потоки импульса t и тепла q постоянны. При условиях квазистационарности и горизонтальной однородности характеристики крупномасштабных компонент такой турбулентности определяются, кроме высоты z и скорости трения  , также параметром плавучести b = g/T 0 и величиной q / c p r ( g — ускорение силы тяжести, c p и r — удельная теплоёмкость и плотность воздуха, T 0— средняя температура). Измеренные масштабами длины

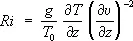

, также параметром плавучести b = g/T 0 и величиной q / c p r ( g — ускорение силы тяжести, c p и r — удельная теплоёмкость и плотность воздуха, T 0— средняя температура). Измеренные масштабами длины  , времени L / u *и температуры q / c p ru * , эти характеристики оказываются универсальными функциями безмерной высоты z / L или определяемого ею числа Ричардсона

, времени L / u *и температуры q / c p ru * , эти характеристики оказываются универсальными функциями безмерной высоты z / L или определяемого ею числа Ричардсона  , (где u и Т— скорость ветра и температура).

, (где u и Т— скорость ветра и температура).

Свойства океанической микротурбулентности определяются типичным для очень устойчиво стратифицированной жидкости наличием в океане вертикальной микроструктуры — долгоживущих квазиоднородных слоев с толщинами ~ 1 м и менее, разделяемых поверхностями разрыва температуры и солёности. Турбулентность, сосредоточенная в этих слоях, слаба (не способна разрушать разделяющие слои поверхности разрыва), имеет малые числа Рейнольдса (определяемые толщинами слоев), а потому далека от универсального статистического равновесия и определяется особенностями каждого конкретного слоя (а не его глубиной).

Лит.: Монин А. С., Яглом А. М., Статистическая гидромеханика, ч. 1, М., 1965, ч. 2, М., 1967; Монин А. С., Каменкович В. М., Корт В. Г., Изменчивость Мирового океана, Л., 1974; Ламли Дж.-Л., Пановский Г.-А., Структура атмосферной турбулентности, пер. с англ., М., 1966.

А. С. Монин.

Турбулентность плазмы

Турбуле'нтность пла'змы,явление, родственное обычной турбулентности, но осложнённое специфическим характером взаимодействия частиц плазмы (электронов и ионов), осуществляемого дальнодействующими кулоновскими силами. Поскольку для плазмы характерно большое разнообразие типов движений и колебаний, в ней могут возникать и даже присутствовать одновременно многие типы турбулентных состояний. Так, например, грануляция фотосферы Солнца, солнечные пятна и протуберанцы (см. Солнце ) представляют собой результат сложного движения плазмы в атмосфере Солнца, и в этом движении плазма проявляет себя просто как сплошная проводящая среда. Турбулентность такого типа, близкая к турбулентности жидкости, называется магнитогидродинамической турбулентностью. Она наблюдается в космической плазме и в лабораторных условиях, например при удержании высокотемпературной плазмы магнитным полем, если при этом не обеспечены условия устойчивости плазмы.

С другой стороны, потоки заряженных частиц могут усиливать в плазме колебания и волны. Возникающая в этом случае Т. п. называется кинетической, и в зависимости от того, какой именно тип колебаний является преобладающим, говорят о «ленгмюровском», «ионно-звуковом» и т.п. типах Т. п. (см. Плазма, раздел Колебания и неустойчивости плазмы). Т. п., связанная с раскачкой широкого спектра волн в плазме, часто бывает слабой, то есть она сходна больше с совокупностью волн на воде, чем с системой вихрей в турбулентном потоке жидкости. При слабой Т. п. волны имеют не очень большую амплитуду, и поэтому процесс передачи энергии от одних волн к другим протекает сравнительно медленно.

Плазменная турбулентность проявляется во многих процессах, протекающих в плазме: при удержании магнитным полем неоднородной плазмы, при взаимодействии пучков частиц с плазмой, при прохождении через плазму мощного электромагнитного излучения (в последнем случае благодаря развитию так называемых параметрических взаимодействий). Т. п. представляет собой сложное движение заряженных частиц и электромагнитного поля и, таким образом, служит проявлением коллективной природы взаимодействия заряженных частиц плазмы между собой.

Лит.: Кадомцев Б. Б., Турбулентность плазмы, в сборнике: Вопросы теории плазмы, в. 4, М., 1964; Цытович В. Н., Теория турбулентной плазмы, М., 1971; Галеев А. А., Сагдеев Р. З., Нелинейная теория плазмы, в сборнике: Вопросы теории плазмы, в. 7, М., 1973; Электродинамика плазмы, М., 1974.

Б. Б. Кадомцев.

Тургай

Турга'й,река в Тургайской и Актюбинской области Казахской ССР. Длина 825 км, площадь бассейна 157 000 км 2. Образуется при слиянии рр. Жалдама и Кара-Тургай, берущих начало на западной окраине Казахского мелкосопочника; течёт по Тургайской ложбине, теряется в бессточной впадине Шалкартениз. Питание в основном снеговое. Летом в низовьях вода осолоняется. Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле.

Тургайская ложбина

Турга'йская ложби'на,Тургайская долина, эрозионно-тектоническая ложбина с плоским дном, пересекающая с С. на Ю. Тургайское плато и соединяющая равнину Западной Сибири и северную часть Туранской низменности. Расположена в Казахской ССР. Протягивается на 800 км 2, ширина от 20 до 75 км. Соответствует осевой части Тургайского прогиба. Сложена древнеаллювиальными и озёрно-аллювиальными суглинками. По Т. л. протекают в северном направлении р. Убаган, в южном — р. Тургай; много мелководных, нередко солёных озёр (Сарымойын, Аксуат, Сарыкопа и др.). Стекающие в Т. л. талые снеговые воды образуют лиманные разливы; грунтовые воды минерализованы. На фоне степных (на С.) и полупустынных (на Ю.) ландшафтов в Т. л. развиты солонцово-солончаковые, солонцово-лугово-степные и луговые комплексы. Пастбища и сенокосы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: