БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФУ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ФУ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФУ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ФУ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Яблонский С. В., Функциональные построения в к-значной логике, «Труды Матем. института АН СССР», 1958, т. 51, с. 5—142; его же, Обзор некоторых результатов в области дискретной математики, «Информационные материалы», 1970, № 5 (42), с. 5—15; Проблемы кибернетики, в. 1, М., 1958.

В. Б. Кудрявцев.

Функциональная школа (в музыке)

Функциона'льная шко'лав музыке, см. Музыковедение .

Функциональная школа (этнографич.)

Функциона'льная шко'ла,функционализм, направление в буржуазной этнографии, сложившееся в 1920-х гг. главным образом в Великобритании и её бывших доминионах. Основатели и главные теоретики — Б. К. Малиновский и А. Р. Радклифф-Браун . В отличие от эволюционной школы и диффузионизма Малиновский и представители Ф. ш. (Р. Фёрт, Э. Эванс-Притчард и др.) рассматривали культуру каждого народа не как механическое сочетание пережитков и заимствований, а как систему «институтов» (норм, обычаев, верований), призванных выполнить необходимые общественные «функции» (отсюда название школы). Нарушение какой-либо функции приводит к разрушению социального организма в целом. Теоретические исследования функционалисты сочетали со сбором этнографических материалов. Метод последователей Ф. ш. был односторонним: они учитывали лишь «синхронное» функционирование культуры, игнорируя необходимость исторического подхода к проблемам общественного развития. Исследования Ф. ш. были использованы брит. колониальной администрацией («косвенное управление» через местных вождей, консервация архаических черт культуры). Метод и теоретические построения Ф. ш. в социологии развиты и частично пересмотрены сторонниками структурно-функционального анализа , в этнографии — структуралистами (Э. Лич, В. Тернер).

Лит.: Этнологические исследования за рубежом, М., 1973; Malinowski В., А scientific theory of culture and other essays N. Y., 1960; Radcliffe-Brown A. R., Structure and function in primitive society, L., 1952; его же. Method in social anthropology, Chi., 1958.

С. А. Токарев.

Функциональная электроника

Функциона'льная электро'ника,функциональная микроэлектроника, молекулярная электроника, встречающееся в научно-технической литературе название направления микроэлектроники . Ф. э. охватывает вопросы получения континуальных (непрерывных) комбинированных сред с наперёд заданными свойствами и создания различных электронных устройств методом физической интеграции, т. е. использования таких физических принципов и явлений, реализация которых позволяет получить компоненты со сложным схемотехническим или системотехническим функциональным назначением (в отличие от технологической интеграции — конструирования интегральных схем на основе функционально простых элементов типа транзисторов, диодов, резисторов и т.д.).

Функциональное пространство

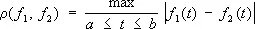

Функциона'льное простра'нство,совокупность функций с определённым для них тем или иным способом понятием расстояния или, более общо, близости. Ф. п., содержащее вместе с каждыми двумя элементами f 1 и f 2 все их линейные комбинации a f 1+ b f 2 , где a и b — действительные или комплексные числа, называемые линейным Ф. п. Примером линейного Ф. п. является пространство С ( a , b ) всех непрерывных функций на некотором отрезке [ а , b ] с расстоянием r( f 1, f 2) между двумя функциями, определяемым формулой

.

.

Важнейшие конкретные линейные пространства , рассматриваемые в функциональном анализе , являются Ф. п.

Функциональные уравнения

Функциона'льные уравне'ния,весьма общий класс уравнений, в которых искомой является некоторая функция. К Ф. у. по существу относятся дифференциальные уравнения , интегральные уравнения , уравнения в конечных разностях (см. Конечных разностей исчисление ); следует, однако, отметить, что название «Ф. у.» обычно не относят к уравнениям этих типов. Под Ф. у. в узком смысле слова понимают уравнения, в которых искомые функции связаны с известными функциями одного или нескольких переменных при помощи операции образования сложной функции. Ф. у. можно также рассматривать как выражение свойства, характеризующего тот или иной класс функций [например, Ф. у. ( x ) = f (— x ) характеризует класс чётных функций, Ф. у. f ( x + 1) = f ( x ) — класс функций, имеющих период 1, и т.д.].

Одним из простейших Ф. у. является уравнение f ( x + у ) = f ( x ) + f ( y ). Непрерывные решения этого Ф. у. имеют вид f ( x ) = Cx . Однако в классе разрывных функций это Ф. у. имеет и иные решения. С рассмотренным Ф. у. связаны

f ( x + у ) = f ( x ) f ( y ), f ( xy ) — f ( x ) + f ( y ),

f ( xy ) = f ( x ) f ( y ),

непрерывные решения которых имеют соответственно вид e Cx , C ln x , x a( x > 0). Т. о., эти Ф. у. могут служить для определения показательной, логарифмической и степенной функций.

В теории аналитических функций Ф. у. часто применяются для введения новых классов функций. Например, двоякопериодические функции характеризуются Ф. у. f ( z + а ) = f ( z ) и f ( z + b ) = f ( z ), автоморфные функции — Ф. у. f ( s a z ) = f ( z ), где { s a} — некоторая группа дробно-линейных преобразований. Если функция известна в некоторой области, то знание для неё Ф. у. позволяет расширить область определения этой функции. Например, Ф. у . f ( x + 1) = f ( x ) для периодических функций позволяет определить их значение в любой точке по значениям на отрезке [0, 1]. Этим часто пользуются для аналитического продолжения функций комплексного переменного. Например, пользуясь Ф. у. Г ( z + 1) = z Г ( z ) и зная значения функции Г ( z ) (см. Гамма-функция ) в полосе 0 £ Re z £ 1, можно продолжить её на всю плоскость z .

Условия симметрии, имеющиеся в какой-либо физической задаче, обусловливают определённые законы преобразования решений этой задачи при тех или иных преобразованиях координат. Этим определяются Ф. у., которым должно удовлетворять решение данной задачи. Значение соответствующих Ф. у. во многих случаях облегчает нахождение решений.

Решения Ф. у. могут быть как конкретными функциями, так и классами функций, зависящими от произвольных параметров или произвольных функций. Для некоторых Ф. у. общее решение может быть найдено, если известны одно или несколько его частных решений. Например, общее решение Ф. у. f ( x ) = f ( ax ) имеет вид j[w( x )], где j( x ) — произвольная функция, а w( x ) — частное решение этого Ф. у. Для решения Ф. у. их во многих случаях сводят к дифференциальным уравнениям. Этот метод даёт лишь решения, принадлежащие классу дифференцируемых функций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: