БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФУ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ФУ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФУ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ФУ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

,

,

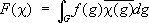

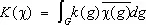

— обобщённое преобразование Фурье функций f ( g ) и k ( g ), которое продолжается до изоморфизма L 2 ( G , dg ) в L 2 (  , dc). Для некоммутативных групп ситуация во многом усложняется. Если G компактна, то представление группы операторов сдвига (или, короче, группы сдвигов) удаётся хорошо описать; в этом случае L 2 ( G , dg ) распадается в прямую сумму конечномерных инвариантных относительно сдвигов подпространств. Если G некомпактна, то также получается разложение L 2 ( G , dg ) на более простые инвариантные части, но уже не в прямую сумму, а в прямой интеграл.

, dc). Для некоммутативных групп ситуация во многом усложняется. Если G компактна, то представление группы операторов сдвига (или, короче, группы сдвигов) удаётся хорошо описать; в этом случае L 2 ( G , dg ) распадается в прямую сумму конечномерных инвариантных относительно сдвигов подпространств. Если G некомпактна, то также получается разложение L 2 ( G , dg ) на более простые инвариантные части, но уже не в прямую сумму, а в прямой интеграл.

Если G =  , то теория унитарных представлений может быть сведена к теории самосопряжённых операторов. Именно, однопараметрическая группа унитарных операторов Т l, l Î

, то теория унитарных представлений может быть сведена к теории самосопряжённых операторов. Именно, однопараметрическая группа унитарных операторов Т l, l Î  в гильбертовом пространстве Н допускает представление Т l= exp i l A , где А — самосопряжённый оператор (теорема Стоун а); оператор А называется инфинитезимальным оператором (генератором) группы { Т' l}. Этот результат находит важные применения в изучении преобразований фазового пространства классической механики. Эта связь, а также приложения в статистической физике лежат в основе обширной ветви Ф. а. — эргодической теории . Связь между однопараметрическими группами преобразований и их генераторами допускает значительные обобщения: операторы T lне обязаны быть унитарными, могут действовать в банаховых и более общих пространствах и даже быть определёнными лишь для l ³ 0 (т. н. теория полугрупп операторов). Этот раздел Ф. а. имеет приложения в теории дифференциальных уравнений с частными производными и теории случайных (именно марковских) процессов.

в гильбертовом пространстве Н допускает представление Т l= exp i l A , где А — самосопряжённый оператор (теорема Стоун а); оператор А называется инфинитезимальным оператором (генератором) группы { Т' l}. Этот результат находит важные применения в изучении преобразований фазового пространства классической механики. Эта связь, а также приложения в статистической физике лежат в основе обширной ветви Ф. а. — эргодической теории . Связь между однопараметрическими группами преобразований и их генераторами допускает значительные обобщения: операторы T lне обязаны быть унитарными, могут действовать в банаховых и более общих пространствах и даже быть определёнными лишь для l ³ 0 (т. н. теория полугрупп операторов). Этот раздел Ф. а. имеет приложения в теории дифференциальных уравнений с частными производными и теории случайных (именно марковских) процессов.

Лит.: Люстерник Л. А., Соболев В. И., Элементы функционального анализа, 2 изд., М., 1965; Колмогоров А. Н., Фомин С. В., Элементы теории функций и функционального анализа 4 изд., М., 1976; Ахиезер Н. И., Глазман И. М., Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве, 2 изд., М., 1966; Вулих Б. З., Введение в теорию полуупорядоченных пространств, М., 1961; Банах С. С., Курс функцioнального аналiзу Киïв, 1948; Рисс Ф., Секефальви-Надь Б., Лекции по функциональному анализу, пер. с франц., М., 1954; Соболев С. Л., Некоторые применения функционального анализа в математической физике, Л., 1950; Канторович Л. В., Акилов Г. П., Функциональный анализ в нормированных пространствах, М., 1959; Красносельский М. А., Забрейко П. П., Геометрические методы нелинейного анализа, М., 1975; Наймарк М. А., Нормированные кольца, 2 изд., М., 1968; Рудин У., Функциональный анализ, пер. с англ., М., 1975; Иосида К., Функциональный анализ, пер, с англ., М., 1967; Данфорд Н., Шварц Дж., Линейные операторы, пер. с англ., ч. 1—3, М., 1962—74; Хилле Э., Филлипс Р., Функциональный анализ и полугруппы, пер. с англ., 2 изд., М., 1962; Эдвардс Р. Э., Функциональный анализ. Теория и приложения пер с англ., М., 1969.

Ю. М. Березанский, Б. М. Левитан.

Функциональный анализ (хим.)

Функциона'льный ана'лиз(химический), совокупность химических и физических методов анализа (главным образом органических веществ), основанных на определении в молекулах реакционно-способных групп атомов (отдельных атомов) — т. н. функциональных групп. Такими группами являются, например, гидроксильная (—ОН), карбоксильная (  ), нитрогруппа (—NO 2), аминогруппа (—NH 2) и др. Ф. а. служит для подтверждения предполагаемого строения вещества или механизма реакции, для установления процентного содержания в смеси отдельных соединений известного строения. В химических методах используются характерные реакции функциональных групп, например образование окрашенного комплекса при взаимодействии спиртов с гексанитратоцератом аммония ROH + (NH 4) 2Ce (NO 3) 6® (NH 4) 2Ce (OR)(NO 3) 5+ HNO 3, восстановление нитрогруппы в аминогруппу, которая легко идентифицируется. Многие функциональные группы могут быть обнаружены и количественно оценены также методами ядерного магнитного резонанса, масс-спектрометрии, инфракрасной (ИК) спектроскопии; например, по специально разработанным диаграммам поглощения ИК излучения функциональными группами (карты Колтгепа) осуществляется идентификация последних, а по интенсивности поглощения производится оценка количественного их содержания.

), нитрогруппа (—NO 2), аминогруппа (—NH 2) и др. Ф. а. служит для подтверждения предполагаемого строения вещества или механизма реакции, для установления процентного содержания в смеси отдельных соединений известного строения. В химических методах используются характерные реакции функциональных групп, например образование окрашенного комплекса при взаимодействии спиртов с гексанитратоцератом аммония ROH + (NH 4) 2Ce (NO 3) 6® (NH 4) 2Ce (OR)(NO 3) 5+ HNO 3, восстановление нитрогруппы в аминогруппу, которая легко идентифицируется. Многие функциональные группы могут быть обнаружены и количественно оценены также методами ядерного магнитного резонанса, масс-спектрометрии, инфракрасной (ИК) спектроскопии; например, по специально разработанным диаграммам поглощения ИК излучения функциональными группами (карты Колтгепа) осуществляется идентификация последних, а по интенсивности поглощения производится оценка количественного их содержания.

Лит.: Бобранский Б., Количественный анализ органических соединений, пер. с польск., М., 1961; Терентьев А. П., Органический анализ. Избр. труды, М., 1966; Черонис Н. Д., Ма Т. С., Микро- и полумикрометоды органического функционального анализа, пер. с англ., М., 1973; Климова В. А., Основные микрометоды анализа органических соединений, М., 1975.

Ю. А. Клячко.

Функциональный определитель

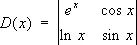

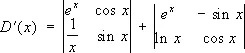

Функциона'льный определи'тель,определитель, элементами которого являются функции одного или многих переменных. Наиболее важные примеры Ф. о. — вронскиан , играющий важную роль в теории линейных дифференциальных уравнений высшего порядка, гессиан, применяемый в теории алгебраических кривых, и якобиан , используемый при преобразовании кратных интегралов, установлении независимости системы функций и др. вопросах теории функций многих переменных. Производная Ф. о. D ( x ) = | a ik ( x )| n -го порядка равна сумме n Ф. о., матрицы которых получаются из матрицы || a ik ( x )|| соответственно дифференцированием элементов первого, второго,..., n -го столбца. Например, если

,

,

то

.

.

Иногда термин «Ф. о.» применяется для обозначения якобиана.

Функция (в языкознании)

Фу'нкцияв языкознании, способность языковой формы к выполнению того или иного назначения (нередко синоним терминам «значение» и «назначение» языковой формы); зависимость или отношения между единицами языка, обнаруживаемые на всех уровнях его системы. Установление Ф. языковой единицы предполагает определение её роли в данном языке (системе языка), например у предложения могут быть выделены коммуникативная (сообщать о чём-то) и номинативная (называть это событие) Ф. Каждая языковая единица существует исключительно потому, что она, в отличие от др. языковой единицы, служит известной цели, т. е. выполняет определённую Ф. Выделяются многочисленные Ф. языковых единиц — отождествления, разграничения и различения, в соответствии с которыми различаются и сами единицы, например фонема служит различению разных слов и морфем или проведению границ между ними.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: