БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЭК)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЭК)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЭК) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЭК) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

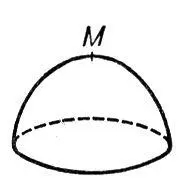

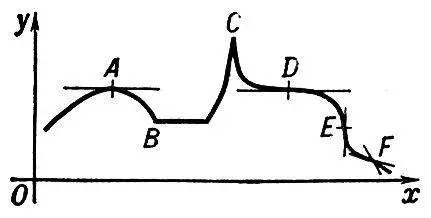

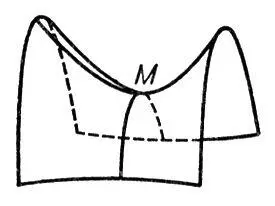

Аналогично Э. функции одного переменного определяется Э. функции нескольких переменных. Необходимым условием Э. является в этом случае обращение в нуль или же несуществование частных производных первого порядка. Например, на рис. 2 частные производные равны нулю в точке М , на рис. 3 в точке М они не существуют. Если в некоторой окрестности точки М ( х 0, y 0 ) существуют и непрерывны первые и вторые частные производные функции f ( x, у ) и в самой точке f' x= f' y= 0,

D = f'' xxf'' уу > 0,

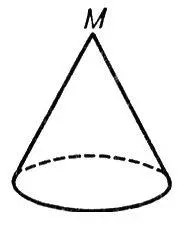

то f ( x, у ) в точке М имеет Э. (максимум при f '' xx< 0 и минимум при f '' xx> 0); Э. в точке М не существует, если D < 0 (в этом случае М является т. н. седловиной, или точкой минимакса, см. рис. 4 ).

Достаточные условия Э. функций многих переменных сводятся к положительной (или отрицательной) определённости квадратичной формы

S n i, k=1 a ik D x i D x k

где a ik— значение f''x ix k в исследуемой точке. См. также Условный экстремум.

Термин «Э.» употребляется также при изучении наибольших и наименьших значений функционалов в вариационном исчислении.

Лит.: Ильин В. А., Позняк Э. Г., Основы математического анализа, 3 изд., ч. 1, М., 1971.

Рис. 2. к ст. Экстремум.

Рис. 1. к ст. Экстремум.

Рис. 4. к ст. Экстремум.

Рис. 3. к ст. Экстремум.

Экстренный

Э'кстренный(от лат. extra — вне, сверх), срочный, неотложный.

Экструдер

Экстру'дер(от лат. extrudo — выталкиваю), машина для размягчения (пластикации) материалов и придания им формы путём продавливания через профилирующий инструмент (т. н. экструзионную головку), сечение которого соответствует конфигурации изделия. Процесс переработки материалов в Э. называется экструзией. В Э. получают главным образом изделия из термопластичных полимерных материалов (см. Пластические массы ) , используют их также для переработки резиновых смесей (в этом случае Э. часто называют шприц-машиной). С помощью Э. изготовляют плёнки, листы, трубы, шланги, изделия сложного профиля и др., наносят тонкослойные покрытия на бумагу, картон, ткань, фольгу, а также изоляцию на провода и кабели. Э. применяют, кроме того, для получения гранул, подготовки композиций для каландрирования, формования металлических изделий (об этом процессе см. в ст. Прессование металлов, Порошковая металлургия ) и других целей.

Э. состоит из нескольких основных узлов: корпуса, оснащенного нагревательными элементами; рабочего органа ( шнека, диска, поршня), размещенного в корпусе; узла загрузки перерабатываемого материала; силового привода; системы задания и поддержания температурного режима, других контрольно-измерительных и регулирующих устройств. По типу основного рабочего органа (органов) Э. подразделяют на одно- или многошнековые (червячные), дисковые, поршневые (плунжерные) и др.

Первые Э. были созданы в 19 в. в Великобритании, Германии и США для нанесения гуттаперчевой изоляции на электрические провода. В начале 20 в. было освоено серийное производство Э. Примерно с 1930 Э. стали применять для переработки пластмасс; в 1935—37 паровой обогрев корпуса заменили электрическим; в 1937—39 появились Э. с увеличенной длиной шнека (прототип современной Э.), был сконструирован первый двухшнековый Э. В начале 1960-х гг. были созданы первые дисковые Э.

Наибольшее распространение в промышленности получили шнековые (червячные) Э. (см. рис. ). Захватывая исходный материал (гранулы, порошок, ленту и др.) из загрузочного устройства, шнек перемещает его вдоль корпуса. При этом материал сжимается [давление в Э. достигает 15—50 Мн/м 2(150—500 кгс/см 2] , разогревается, пластицируется и гомогенизируется. По частоте вращения шнека Э. подразделяются на нормальные (окружная скорость до 0,5 м/мин ) и быстроходные (до 7 м/мин ) ; по конструктивному исполнению — на стационарные и с вращающимся корпусом, с горизонтальным или вертикальным расположением шнека. Существуют Э. со шнеками, осуществляющими не только вращательное, но и возвратно-поступательное движение. Для эффективной гомогенизации материала на шнеках устанавливают дополнит, устройства (зубья, шлицы, диски, кулачки и т. д.). Получают распространение планетарно-вальцевые Э., у которых вокруг центрального рабочего органа (шпинделя) вращается несколько (4—12) дополнит, шнеков. Принцип действия дискового Э. основан на использовании возникающих в упруго-вязком материале напряжений, нормальных к сдвиговым. Основу конструкции такого Э. составляют 2 плоско-параллельных диска, один из которых вращается, создавая сдвиговые и нормальные напряжения, а другой неподвижен. В центре неподвижного диска имеется отверстие, через которое выдавливается размягченный материал. Дисковые Э. обладают более высокой пластицирующей и гомогенизирующей способностью, чем шнековые, но развиваемое ими давление формования ниже. Поэтому используют их главным образом как смесители-грануляторы или для подготовки материала перед загрузкой в шнековый Э. Преимуществами дискового и шнекового Э. обладает комбинированный Э. с независимыми приводами шнека и диска. Поршневой Э. из-за низкой производительности используют ограниченно, в основном для изготовления труб и профилей из реактопластов (см. Штранг-прессование пластмасс ) .

Экструзионная головка состоит из обогреваемого корпуса, который крепится к Э., и формующего инструмента с отверстием, например в виде сужающейся к центру щели (при получении листов, плёнок) или кольцевого канала (при изготовлении труб или других изделий круглого сечения).

Современные Э. — автоматизированные установки, производительность которых достигает 3—3,5 т/ч. Доля термопластичных полимерных материалов, перерабатываемых в Э., колеблется в разных странах в пределах 30—50%.

Лит.: Бернхардт Э. (сост.), Переработка термопластичных материалов, пер. с англ., М., 1962; Завгородний В. К., Калинчев Э. Л., Махаринский Е. Г., Оборудование предприятий по переработке пластмасс, Л., 1972; Оборудование для переработки пластмасс, М., 1976; Торнер Р. В., Теоретические основы переработки полимеров, М., 1977.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: