БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЭК)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЭК)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЭК) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЭК) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во многих случаях использование Э. в аналитической химии и радиохимии сочетают с другими методами ( хроматографией, соосаждением, дистилляцией и т. д.).

С. С. Бердоносов .

Лит.: Пратт Г. Р. К., Экстракция жидкость — жидкость в теории и практике, в сборнике: Жидкостная экстракция, М., 1958; Фомин В. В., Химия экстракционных процессов, М., 1960; Моррисон Дж., Фрейзер Г., Экстракция в аналитической химии, пер. с англ., Л., 1960; Экстракция в аналитической химии и радиохимии. [Сб. ст.]. под ред. Ю. А. Золотова, М., 1961; Шкоропад Д. Е., Лысковцов И. В., Центробежные жидкостные экстракторы, М., 1962; Зюлковский 3., Жидкостная экстракция в химической промышленности, пер. с польск., Л., 1963; Трейбал P., Жидкостная экстракция, пер. с англ., М., 1966; Броунштейн Б. И., Железняк А. С., Физико-химические основы жидкостной экстракции, М.— Л., 1966; 3олотов Ю. А., Кузьмин Н. М., Экстрактционное концентрирование, М., 1971; Химия процессов экстракции, М., 1972; Аксельруд Г. А., Лысянский В. М., Экстрагирование, Л., 1974.

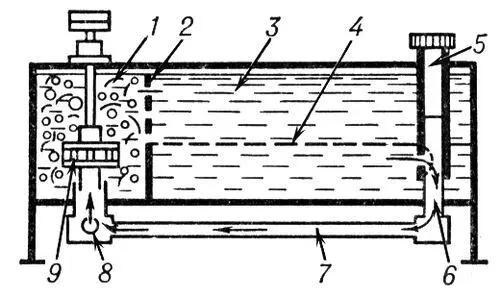

Рис. 4. Ящичный экстрактор: 1 — камера смешения; 2 — жалюзийная перегородка; 3 — отстойная камера; 4 — граница раздела фаз; 5, 6 — регулирующие трубки; 7 — рециркуляционная трубка; 8 — всасывающий коллектор; 9 — турбинная мешалка.

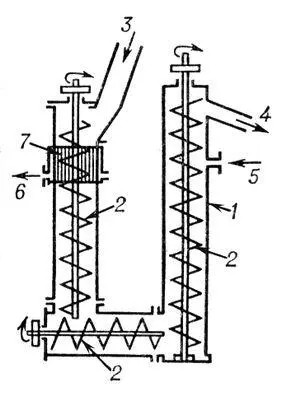

Рис. 5. Непрерывный противоточный экстрактор: 1 — корпус; 2 — перфорированные шнеки; 3 — ввод твердой фазы; 4 — отвод твердой фазы; 5 — ввод экстрагента; 6 — отвод экстрагента; 7 — процеживатель.

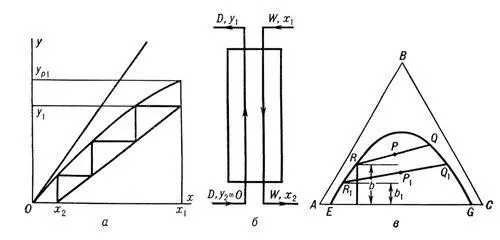

Рис. 1: а — диаграмма равновесия для систем, в которых экстрагент и растворитель исходного раствора взаимно нерастворимы; б — схема однократной экстракции при встречном движении исходного раствора и экстрагента; в — диаграмма равновесия для систем, в которых экстрагент и растворитель исходного раствора частично растворимы.

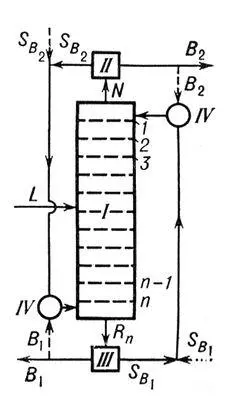

Рис. 2. Схема установки непрерывного действия для экстракции двумя растворителями: 1 - колонна; II - установка для регенерации экстрагента SB2, III- установка для регенерации экстрагента SB1, IV- дополнительные смесители (в случае работы с флегмой); 1,2,3, ..., n-1, n-номера ступеней: L - исходный раствор; N - сырой экстракт; Rn - сырой рафинат; B1, B2 - экстрагируемые компоненты.

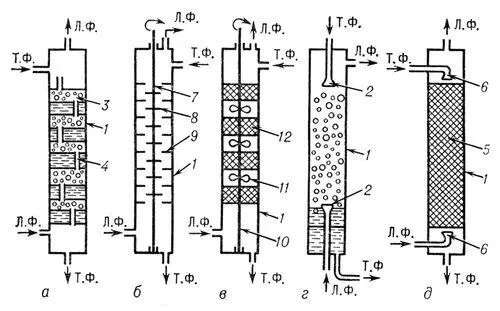

Рис. 3. Схемы экстракционных колонн: а — колонна с ситчатыми тарелками; б — роторно-дисковый экстрактор; в — колонна с чередующимися смесительными и отстойными насадочными секциями; г — распылительная колонна; д — насадочная колонна; 1 — колонна; 2, 6 — распылители; 3 — ситчатая тарелка; 4 — переливные трубки; 5, 12 — насадки; 7, 10 — валы; 8 — плоский ротор; 9 — кольцевые перегородки; 11 — мешалки;

Экстранормальная фонетика

Экстранорма'льная фоне'тика(от экстра... и норма ) , раздел фонетики, изучающий особые, неканоничные звукообразования, не свойственные нормальной речи, ориентированной на передачу языкового сообщения. В сферу Э. ф. включаются звуки, не имеющие в языке соответствующей фонемы, и необычные звукосочетания, возникающие в специфических междометиях, звукоподражаниях, звуковых жестах, командах животным, в звуковых комплексах, служащих для привлечения или отвлечения животных, в спонтанной детской речи и т. д. (например, «гм», «кыш», «те», «фьюить»). Элементы Э. ф. могут использоваться в художественной речи в качестве экспрессивно-изобразительных средств, например при описании пения соловья. К Э. ф. относятся и факты поэтического «звукотворчества», а также специфические разновидности каноничных звуков и звукосочетаний, образующиеся в быстрой, небрежной речи.

В. А. Виноградов.

Экстрапирамидная система

Экстрапирами'дная систе'ма(от экстра... и греч. pyramís — пирамида), совокупность структур мозга, расположенных в больших полушариях и стволе головного мозга и участвующих в центр, управлении движениями, минуя кортикоспинальную, или пирамидную систему. Эволюционно наиболее древняя система моторного контроля. К Э. с. относятся базальные ганглии, красное и интерстициальные ядра, тектум, чёрная субстанция (см. Средний мозг ) , ретикулярная формация моста и продолговатого мозга, ядра вестибулярного комплекса и мозжечок. Одни образования Э. с. не имеют непосредственного выхода к спинальным моторным центрам, другие связаны проводящими путями с сегментарными уровнями спинного мозга и служат обязательной станцией переключения импульсации, направленной из мозга к мотонейронам. Импульсы, распространяющиеся по волокнам Э. с., могут достигать мотонейронов как через прямые моносинаптические связи, так и через посредство переключений в различных вставочных нейронах спинного мозга. Э. с. имеет важное значение в координации движений, локомоции, поддержании позы и мышечного тонуса; особенно тесно она связана с контролем мышц туловища и проксимальных отделов конечностей. Э. с. участвует в эмоциональных проявлениях (смех, плач). При поражении Э. с. нарушаются двигательные функции (например, могут возникнуть гиперкинезы, паркинсонизм ) , снижается мышечный тонус.

Лит.: Костюк П. Г., Структура и функция нисходящих систем спинного мозга, Л., 1973; Шаповалов А. И., Нейроны и синапсы супраспинальных моторных систем, Л., 1975.

А. И. Шаповалов.

Экстраполяция

Экстраполя'ция(от экстра... и лат. polio — приглаживаю, выправляю, изменяю) в математике и статистике, приближённое определение значений функции f ( x ) в точках х, лежащих вне отрезка [ x 0, xn ] , по её значениям в точках x 0< x 1 <... < xn. Наиболее распространённым видом Э. является параболическая Э., при которой в качестве значения f ( x ) в точке х берётся значение многочлена Pn ( х ) степени n, принимающего в n + 1 точке xi заданные значения y i = f ( x ). Для параболической Э. пользуются интерполяционными формулами.

Экстрасистолия

Экстрасистоли'я(от экстра... и систола ) , самая распространённая форма аритмии, характеризующаяся внеочередными сокращениями сердца (экстрасистолы), обусловленными импульсами из возникшего в миокарде дополнительного очага возбуждения. Поскольку мышца сердца после каждого сокращения остаётся некоторое время невозбудимой, очередной нормальный импульс, как правило, не может вызвать систолу и возникает более длительная, чем после нормального сокращения, т. н. компенсаторная пауза. Э. обычно ощущается как кратковременное замирание, «перебои в сердце». В зависимости от места возникновения выделяют, в частности, экстрасистолы предсердные и желудочковые. Экстрасистолы могут быть единичными и множественными, появляться беспорядочно или с определённой ритмичностью, например после каждого нормального сокращения (бигеминия); иногда они возникают подряд (групповые экстрасистолы). Э. может наблюдаться у здоровых лиц. В большинстве случаев единичные редкие экстрасистолы не имеют существенного клинического значения. Предсердные экстрасистолы могут возникать при поражении миокарда (митральные пороки сердца, кардиосклероз). Частая предсердная Э., особенно групповая, при этих болезнях является предвестником мерцательной аритмии. Желудочковые экстрасистолы могут быть следствием как поражений миокарда, так и нервно-психических и других нарушений. Частая групповая и политопная (исходящая из различных участков) желудочковая Э. может предшествовать тяжёлому нарушению ритма — фибрилляции желудочков (см. Дефибриллятор ) . В распознавании Э. важную роль играет электрокардиография. Лечение определяется причиной возникновения Э.; иногда необходимы антиаритмические препараты (например, пропранолол, препараты калия).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: